Due nuove domande per interrogarsi sulle ragioni del declino dei tassi di fertilità

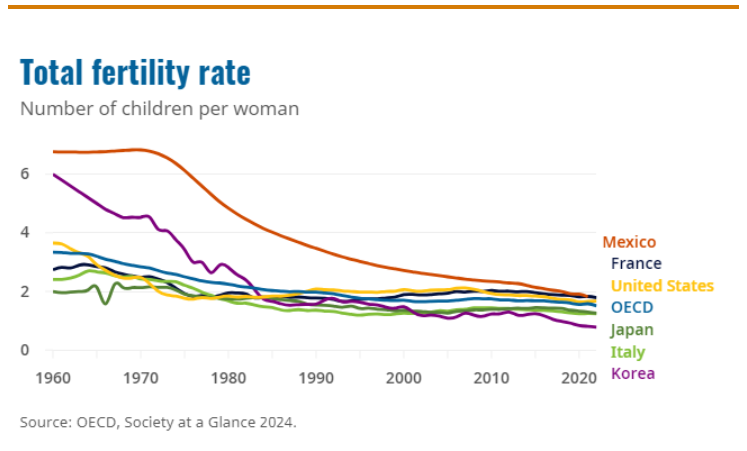

L’Ocse ci ricorda ancora una volta che i paesi dell’area, dove si concentra la gran parte della ricchezza mondiale, sono stabilmente sotto la soglia di riproduzione della popolazione. Ogni donna partorisce in media 1,5 bambini, quando ne servirebbero almeno 2,1 per mantenere stabile la popolazione. Un livello che non si vede da quarant’anni, ossia da quando l’espansione della crescita internazionale ha accelerato vistosamente.

Inutile qui ripercorrere le numerose e documentate spiegazioni che cercano di ridurre il tutto a un fenomeno economico. Sui giornali si leggono ogni giorno di giovani italiani che dicono di non potersi decidere a mettere su famiglia e provare a fare anche un paio di figli perché non hanno certezze. Che se sicuramente è un fatto vero, trascura altresì il fatto che le certezze non le ha nessuno.

Un posto di lavoro fisso e una casa sono sicuramente un elemento di stabilità. Ma nessuno può avere la certezza che dureranno: un posto di lavoro si può perdere e una casa può andare in rovina. Mentre un figlio è un elemento di stabilità sicuramente più cogente, se uno se ne assume la responsabilità. Paradossalmente si sceglie la certezza di avere un figlio se si abbraccia l’incertezza che ruota attorno alla vita di ognuno di noi.

Questo argomento non implica alcuna forma di giudizio. Rappresenta solo un tentativo per guardare con occhi diversi un fenomeno storico di portata ampia, che è assurdo ridurre a una collezione di epifenomeni aneddotici, quando invece sarebbe richiesta una riflessione approfondita e corale. Senza pregiudizi e con mente aperta.

Un buon modo per cominciare questa riflessione è togliere dal campo, perché ampiamente osservati, valutati e previsti tutti gli elementi di natura economica – leggi produttiva/previdenziale/fiscale – che comporta l’invecchiamento di una società. Ormai abbiamo capito che una società senza figli è condannata ad avere una produttività declinante, sistemi previdenziali poco sostenibili, e mercati anchilosati, con i governi sempre più in difficoltà a far quadrare i conti.

Togliere dal campo questi argomenti significa anche rinunciare a spiegare il declino demografico con le difficoltà economiche e le mancanze di incentivi. E’ chiaro che che un sostegno pubblico è sempre benvenuto per chi tiene famiglia, ma non ho mai sentito di nessuno che ha deciso di far figli perché c’erano gli incentivi. E’ un argomento che dovremmo chiaramente sottolineare, senza con ciò smettere di promuovere le politiche per la famiglia.

L’argomento economico dovrebbe essere semmai considerato quando si osservi alla genealogia del fenomeno del declino demografico. Che esista una qualche forma di correlazione fra l’arricchimento e la denatalità è facilmente osservabile sia guardano i tassi di natalità dei paesi ricchi che quelli, controfattuali, dei paesi poveri. Ma pure ammettendo che questa correlazione esista, questo non basta a capire per quali canali la ricchezza indebolisca la natalità.

I sociologi si sono esercitati in tante congetture. Lo sviluppo della scienza medica, ad esempio con la diffusione della contraccezione, oppure dell’istruzione femminile, che ha consentito alle donne di potersi dedicare più intensamente al lavoro, mettendo in secondo piano le vocazioni tradizionali delle società del passato. Tutte cose molto plausibili e anche documentate. Anche questi argomenti, insomma, possiamo toglierli dal tavolo.

Rimangono argomenti di taglio moralistico – non si fanno più figli perché si è più egoisti – che però non portano da nessuna parte perché conducono nell’incerto campo delle opinioni non fondate su alcunché che non sia pregiudizio, quindi ve le risparmio.

Proviamo quindi una strada nuova, limitando la nostra osservazione a poco più di una traccia di lavoro, che magari in futuro andremo ad approfondire. Parto da una considerazione di Keynes, tratta da un articolo pubblicato negli anni Trenta del secolo scorso, nel quale l’economista inglese – alla fin fine l’economia c’entra sempre – osservava che era molto probabile che il tempo di lavoro si sarebbe ridotto ancora e che il problema economico, con ciò intendendo la necessità di fornire ad ognuno ciò che gli abbisogna per vivere, si sarebbe risolto trasformando l’economista in una specie di dentista, un tecnico specializzato senza particolare importanza. A quel punto, diceva Keynes, l’uomo potrà dedicarsi alle cose che veramente fanno la vita degna di essere vissuta. Anche se, avvertiva, nessun governo dovrebbe trascurare la domanda di come queste masse di persone, dotate di tempo liberato dal lavoro, passeranno le loro ore di libertà.

Ecco, cominciamo da due semplici domande: quante ore di libertà abbiamo guadagnato in quest’ultimo secolo. E, soprattutto, cosa ne abbiamo fatto?

Ai posteri l’ardua risposta.

Un dato di cui tenere il debito conto è quello del carattere epocale delle migrazioni in atto che, se il parallelismo con le invasioni barbariche sviluppatesi nei quattro secoli dell’era cristiana (II, III, IV e V) entro i confini dell’Impero romano ha un senso, segnano, insieme con la denatalità galoppante, l’inesorabile “tramonto dell’Occidente” e la inevitabile (non so quanto auspicabile) “sostituzione etnica”. Il ritorno massiccio del “mythos”, che va visto in chiave di irrazionalismo dilagante e quindi in contrapposizione al “logos” che è stato storicamente l’asse della nostra civiltà laico-scientifica; l’abbassamento pauroso dei livelli di istruzione, di capacità cognitiva, di abilità linguistica e di senso critico, prodotto dal ‘lavaggio del cervello’ praticato 24 ore su 24 dal sistema dei ‘mass media’ tra le larghe masse popolari e le nuove generazioni (tivvù, radio e Rete, ma, dato questo quanto mai significativo, sempre meno quotidiani e sempre meno cinema, escluse le dosi industriali di film nordamericani di scadente qualità che vengono iniettate nei telespettatori dalla tivvù e il cui effetto può essere riassunto nella SIG, sindrome da imbecillità generalizzata): un “lavaggio del cervello”, reso possibile dall’aumento del tempo libero evocato in questo acuto articolo, in cui la forma-merce capitalistica è totalizzante, nel mentre la scuola, unico baluardo contro questo abbassamento, fatica a controllare e non riesce ad invertire una siffatta regressione anche a causa di politiche educative sciagurate (laddove il tema centrale della nostra indagine trova un preciso riscontro sia nella femminilizzazione del corpo docente sia nei ricorrenti episodi di aggressione ai portatori del “principio di autorità”, fermo restando che noi non siamo avversari anarchici o libertari di tale principio, ma fautori di un giusto principio di autorità, poiché, come asserisce un grande rappresentante del realismo cristiano, San Tommaso d’Aquino, “auctoritas est pars quaedam rationis”). Infine, meritano di essere sottolineati sia la ‘grande mutazione’ della sinistra, convertitasi in ala borghese del neoliberismo e frazione del blocco socio-economico dominante, sia il ruolo politico-ideologico nefasto di una ‘sinistra’ che, come quella prospettata dalla Schlein e da tutti i suoi predecessori del PD, si basa sulla seguente triade: a destra in economia, al centro in politica e a sinistra nel campo del costume (diritti delle minoranze sessuali, animalismo e cinofilia di natura compensatoria, pratiche di mercificazione della fecondità, cosmopolitismo borghese e totale ignoranza delle condizioni di vita, sempre più brutali e regressive, imposte alle classi lavoratrici, oggi prive di qualsiasi rappresentanza politica che difenda i loro interessi morali e materiali e perciò confinate, extraparlamentari non per scelta ma per costrizione, nel ghetto dell’astensione elettorale).

"Mi piace""Mi piace"

Salve,

la sua analisi contiene molti punti di interesse, e sul tema del tempo libero e del legame con la politica dell’intrattenimento sostanzialmente coatto ci torneremo, magari con un forma un po’ più articolata di quella che consente un post.

Lieto condivida l’idea che il tempo libero, se mal gestito, provoca il regresso di una società. A me pare che la nostra corra questo rischio.

Grazie per il commento

"Mi piace""Mi piace"