Etichettato: slowbalisation

Il costo del rallentamento del commercio globale

La buona notizia ne contiene una cattiva, se almeno uno crede – e molti iniziano a dubitarne – che il commercio faccia bene alle relazioni internazionali. La notizia buona è che il primo regge, anche se fra diversi alti e bassi generati dalle seconde. Gli scambi sono riusciti a ripartire dopo il tremendo shock del 2008, che tutti noi abbiamo dimenticato, ma i mercati e i governi no. E lo dimostra la cattiva notizia, ossia che il tasso di crescita del commercio è sempre stato inferiore a quello del pil nei quindici anni che sono trascorsi da allora.

Si potrebbe ricordare che nel frattempo il clima delle relazioni internazionali è peggiorato, e che ci sono stati anche un paio di shock non prevedibili e per giunta gravi. Pandemia e guerre notoriamente non giovano ai mercanti. Ma al di là di tutto questo si tende a dimenticare che molti dei nostri tormenti hanno una radice lontana, che oggi genera la fioritura di tensioni internazionali che accompagnano le nostre cronache.

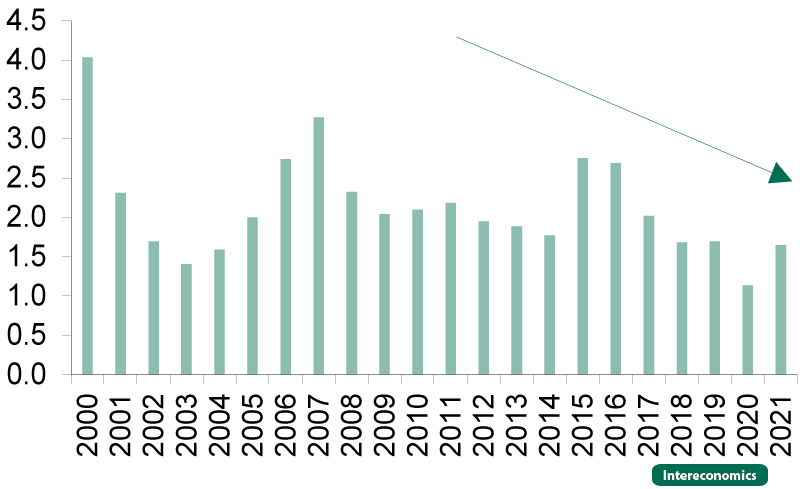

Vi offro giusto un piccolo pro memoria, per ricordare cosa sia successo nel 2008. Dopo la crisi (grafico sopra a sinistra) la somma di import ed export – una misura della globalizzazione – che superava il 60%, è scesa a sfiorare il 50%. Un movimento simile a quello osservato nel biennio della pandemia, con la differenza che la quota di commercio sul pil non ha più raggiunto il livello pre 2008 e per giunta ha avuto un andamento declinante prima della pandemia.

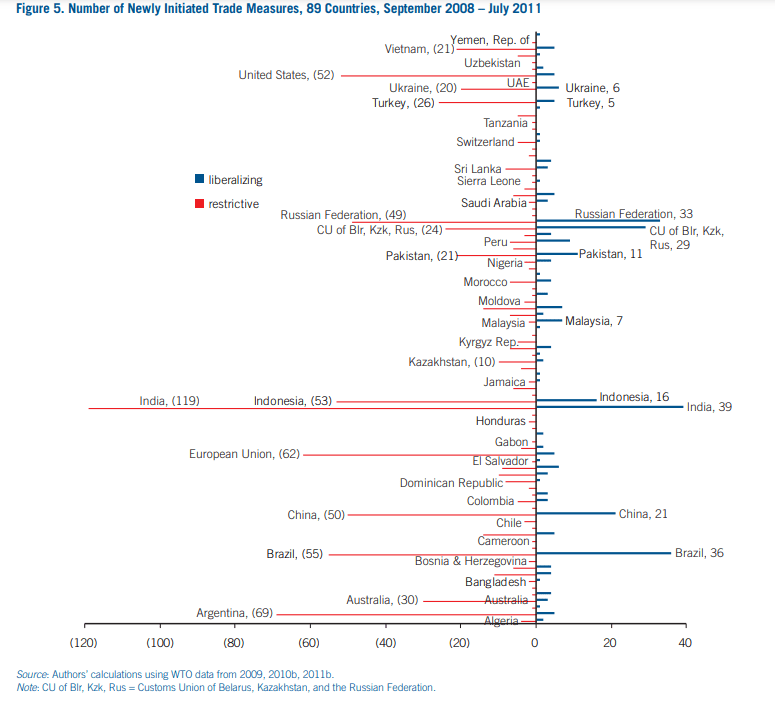

Poiché degli anni più vicini a oggi dovremmo avere memoria migliore, vale la pena spendere qualche riga per ricordare quale fu la reazione del mondo dal crash subprime. La potete osservare dal grafico sotto.

In sostanza il mondo – tutto il mondo a cominciare da quei BRICS che più tardi si proporranno come alfieri della globalizzazione – chiuse le frontiere. L’aumento di restrizioni agli scambi, nelle loro varie declinazioni, fu repentino e profondo.

Quell’onda lunga si è diffusa fino ai nostri giorni, e pure se con qualche mitigazione, continua a svolgere i suoi effetti. Le discussioni oziose di oggi sulla slowbalisation sono la conseguenza dei traumi irrisolti seguiti a quella crisi, dalla quale germinarono anche i vari populismi.

Lo stato dell’arte si può indovinare osservando adesso il grafico a destra che apre questo post, con Usa e Cina sempre più distanti e la novità della Germania, che si è distanziata dalla Cina come mai in tempi recenti.

Che significa tutto questo? Che il commercio per adesso regge, ma non bisogna aspettarsi troppo. I venti di guerra, la crescita lenta, le antiche diffidenze: tutto congiura per generare quei “costi economici considerevoli in termini di riduzione degli scambi e del benessere, nonché un innalzamento dei prezzi”, di cui parla la Bce nel suo ultimo bollettino in un approfondimento dedicato a questo tema.

La globalizzazione può anche non esser più di moda. Questo non vuol dire che non proseguirà, in un modo o in un altro. Vuole dire solo che avrà un costo maggiore per i consumatori che, ricordiamolo sempre, sono anche produttori o lavoratori. E non solo un costo economico, ovviamente.

Quel legame inosservato fra inflazione e slowbalisation

I tanti che auspicano l’ingresso del mondo nell’età della deglobalizzazione dovrebbero dedicare qualche minuto alla lettura di un bell’intervento di Federico Signorini, direttore generale della Banca d’Italia, dedicato proprio a questo tema che ha il pregio, fra gli altri, di provare anche a misurare, dal punto di vista dell’economista gli esiti degli ultimi decenni.

Ai tanti che auspicano l’innalzarsi di frontiere e la frantumazione degli scambi, conviene partire da qui: “Nelle economie avanzate, i benefici della globalizzazione (la disponibilità di beni e servizi a basso costo, la spinta alla crescita proveniente dalla domanda dei paesi emergenti), sono diffusi e per questo poco salienti, appena notati nonostante la loro vastità e pervasività, dati quasi per scontati; invece taluni costi connessi all’integrazione internazionale, soprattutto se concentrati in determinati settori o fasce della popolazione, sono più manifesti. Soprattutto, è aumentata la percezione che i benefici del processo fossero distribuiti in maniera diseguale”.

La parola percezione non è scelta a caso. Perché questa reazione contro l’internazionalizzazione nasce nella nostra società affluente, sempre più fortemente “percettiva”. Nel senso che nella formazione della realtà è sempre più difficile distinguere le componenti di quello che Pierre Francastel, in un bel saggio del lontano 1976, gli Studi di sociologia dell’arte, chiamava “l’incontro fra il fenomeno e la coscienza”. Perché il fenomeno economico della globalizzazione ha finito con l’essere sostanzialmente seppellito, nel senso di sommerso, dalla coscienza, più o meno cattiva, di parti importanti dell’élite della nostra società e di masse sterminate di popolazione. Stranamente – ma forse neanche troppo – quelli che più di altri avrebbero dovuto comprenderla perché dotata di strumenti culturali adeguati, accesso alle informazioni e, soprattutto, risorse. Come mai questa élite ha alimentato la “cattiva” coscienza collettiva sulla globalizzazione?

Per adesso contentiamoci di porre la domanda. E torniamo ai fenomeni, che poi sono ciò che interessa il nostro discorrere. Signorini ci fornisce alcuni fatti. “L’incidenza globale delle persone in condizioni di malnutrizione si è ridotta dal 34 al 13 per cento nell’ultimo mezzo secolo, e la popolazione è più che raddoppiata”, esordisce. La Banca mondiale, ricorda, stima che almeno un miliardo di persone sia uscita da condizioni di estrema povertà fra il 1990 e il 2015. Il tutto accompagnato da un clima politico internazionale fortemente inclusivo, che ha condotto giganti come Cina e India a ruoli di rilievo negli organismi di governance globale.

Effetti visibili? Il commercio internazionale: “Le tariffe medie sulle importazioni di beni sono scese dal 13,6 per cento del 1986 al 7,5 per cento del 2008”. Questo ha avuto notevoli effetti sul costo dei beni intermedi e quindi su quello dei beni finali, con evidenti benefici per i consumatori. Le catene di valore si popolarono di merci: il commercio a loro associato è passato dal 30 per cento di fine anni ’80 a oltre il 45 per cento del 2008. Cosa poteva andare storto?

Praticamente tutto. Le crisi, a cominciare da quella del 2008 e poi quelle vicine a noi, culminate nella guerra. Ma soprattutto il sorgere, proprio nei paesi che più di tutti avrebbero ragione di non lamentarsi, ossia quelli ricchi, di una opinione pubblica sempre meno favorevole all’internazionalizzazione, che veniva percepita come generatrice di ingiustizie, innanzitutto distributive: la famosa diseguaglianza.

La reazione è arrivata, come sappiamo tutti, con la fioritura dei più disparati populismi, culminati nella Brexit del 2016. Ma la globalizzazione ha retto bene, ha solo frenato. “La crisi finanziaria globale ha rallentato questa dinamica impetuosa, ma il processo in realtà non si è interrotto. Secondo il fortunato termine introdotto dall’Economist, più che di de-globalisation si è trattato di slowbalisation, globalizzazione lenta”.

Quali siano gli esisti di questa slowbalisation è evidente a tutti, ma forse non quanto dovrebbe. Ne sottolineiamo uno, che forse sembrerà sorprendente ma a pensarci bene non lo è: l’inflazione. Quando la globalizzazione correva veloce, i prezzi rimanevano ostinatamente bassi. Adesso che la globalizzazione rallenta i prezzi salgono. Curiosamente, gli stessi studiosi che ieri facevano notare il contributo dell’internazionalizzazione al raffreddamento dei prezzi non si interrogano su quanto l’imbruttirsi del clima internazionale, che ha evidenti conseguenze sulla globalizzazione, pesi sul ritorno del carovita.

I tanti che in questi anni hanno predicato benissimo contro la globalizzazione, oggi si trovano a comprare le merci con un potere d’acquisto falcidiato e osservano con raccapriccio che l’inflazione è assai peggio della globalizzazione, quanto agli effetti sulle diseguaglianze. Che faranno adesso? A cosa daranno la colpa?

Là fuori, intanto, si osserva che “il numero di misure protezionistiche è in aumento, comprese le restrizioni sugli investimenti diretti esteri”. Le imprese quotate “dichiarano di star considerando strategie di “re-shoring”, “near-shoring” o “friend-shoring” in risposta alle tensioni internazionali e alle politiche di sussidi introdotte da molti paesi”.

Un altro toccasana per l’inflazione, sicuramente. Abbiamo già visto come internalizzare la produzione dei beni intermedi, che una certa politica di facili consensi giudica l’unico rimedio per restituire dignità ai lavoratori, finisca col far salire i prezzi e insieme la domanda di lavoro poco qualificato, ossia quello a minor valore aggiunto.

Inoltre, “secondo il Fondo monetario internazionale, l’introduzione di massicce restrizioni al commercio di beni e servizi potrebbe determinare perdite fino al 7 per cento del PIL mondiale. La stima non considera l’ulteriore impatto che avrebbero, in questo scenario, la probabile riduzione della mobilità del lavoro e della diffusione delle tecnologie fra paesi”.

Quanto alle conseguenze economiche della slowbalisation, insomma, non dovremmo avere molti dubbi: crescita più lenta e prezzi più veloci. Forse dovremmo smetterla di farci abbindolare da parolieri in cerca di facili consensi o sedicenti esperti da talk show che predicano la decrescita felice. Dicono che non ci sia felicità nella crescita economica, perché è diseguale, alienante, eccetera eccetera. Ma pensare di trovarla nella decrescita sarebbe comico, se non fosse potenzialmente tragico.

Perciò merita di essere riportata la conclusione dell’allocuzione di Signorini, che non ha bisogno di commenti: “La ricostruzione avviata nel secondo dopoguerra trovò il suo fondamento e principale fattore di stimolo nella cooperazione internazionale. Nascevano in quegli anni il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e le Nazioni Unite; si apriva una fase di progressiva apertura e di crescente prosperità destinata a durare più di 60 anni. Voglia il cielo che l’umanità abbia imparato questa positiva lezione”. E speriamo soprattutto che lo vogliamo noi.