Una crisi nello stretto di Taiwan strozzerebbe soprattutto i Brics

Poiché di questi tempi non ci facciamo mancare le occasioni di preoccupazione, tanto vale aggiungerne un’altra al paniere di quelle che agitano i nostri sonni parlando dello stretto di Taiwan, al centro di una disamina molto interessante elaborata dal CSIS, che rileva le quantità di commercio che passano da lì e il peso specifico che hanno per molti paesi, a cominciare ovviamente dalla Cina.

I dati racconti dal Csis sono molto eloquenti. Ogni anno si stima che le merci su container che solcano i mari quotino circa 11,5 trilioni di dollari in valore. Il flusso che attraversa lo stretto di Taiwan vale circa un quinto – 2,45 trilioni nel 2022 – e già questo basta a comprendere come una crisi in questo stretto avrebbe effetti assai più che regionali. Per dirla con le parole del Csis “impatterebbe su alleati chiave degli Stati Uniti e ampie fasce del sud del mondo”.

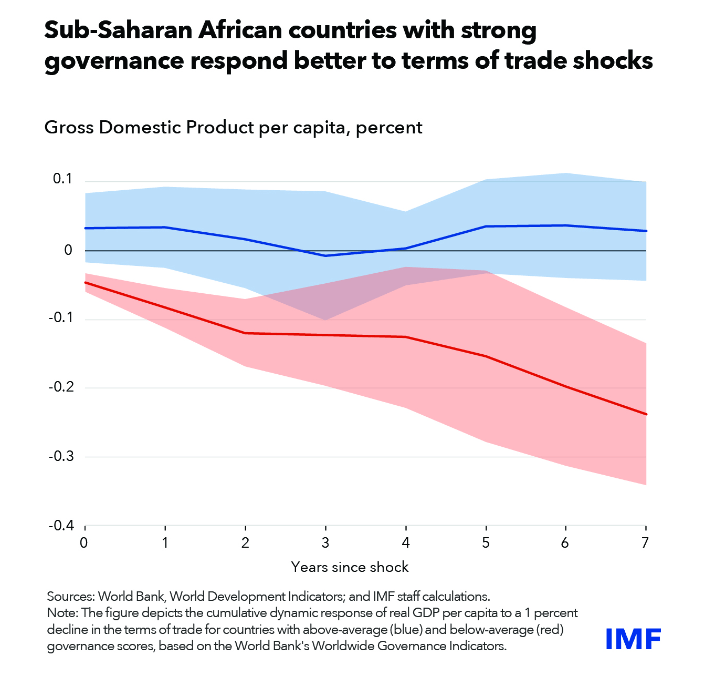

La tabella che apre questo post e quella qui sopra ci consentono di avere una visione più dettagliata di questa affermazione. La Cina, le cui importazioni passano per oltre il 30% da questo stretto insieme al 15 per cento del suo export, pagherebbe certo una prezzo elevato a una crisi che impedisse la navigazione di questa porzione di mare. Ma il Giappone avrebbe guai ancora maggiori, visto che oltre a dipendere come la Cina per circa il 35 delle sue importazioni da Taiwan, vede transitare dallo stretto il 25% delle sue esportazioni. Un livello analogo a quello di India ed Emirati Arabi. Paesi che in qualche modo sono nel perimetro degli interessi americani. E questo spiega benissimo certe manovre anche recenti di posizionamento degli Usa nella regione che hanno molto innervosito la Cina.

A ciò si aggiunga che Taiwan produce oltre il 90% dei chip più evoluti per il mercato degli smartphone e degli equipaggiamenti militari. Un problema alle catene di forniture che dipendono da questa piccola isola avrebbe effetti facilmente immaginabili sulle produzioni globali.

Taiwan, inoltre, è un hub portuale di notevole peso. Nel 2022 i suoi porti hanno gestito 586 miliardi di beni. Quindi una crisi nella zona potrebbe costringere molte compagnie a deviare i propri traffici da lì, con notevole aggravio di costi, passando ad esempio dallo stretto di Luzon, seguendo la rotta che da Singapore arriva a Busan, nella Corea del Sud. Ma questo sempre nell’ipotesi che la crisi non coinvolga l’intero mare cinese meridionale, da parecchio tempo al centro di molte fibrillazioni.

Anche l’Australia avrebbe grossi problemi con una crisi a Taiwan. Circa il 27% delle sue esportazioni passano dallo stretto, un valore che nel 2022 ha raggiunto i 109 miliardi, in larga parte (83%) costituito da materie prime e beni energetici. Ma a far le spese maggiori di una crisi nello stretto sarebbe sicuramente il cosiddetto Global South, che include anche i paesi africani.

La Repubblica democratica del Congo, per esempio, spedisce attraverso lo stretto circa 13 miliardi di esportazioni di rame, cobalto e altri metalli, che valgono il 62% delle sue esportazioni, in gran parte con destinazione Cina. L’Eritrea spedisce il 70% del suo zinco e il 100% del suo rame in Cina. Gabon e Angola circa il 40% del loro petrolio, sempre a Pechino e sempre attraverso lo stretto.

Stesso problema per i paesi del Medio Oriente. Oman, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Qatar e Yemen, spediscono il 30% delle loro esportazioni, per lo più beni energetici, attraverso lo stretto. Complessivamente le nove economie dei Brics dipendono dallo stretto per il 14% delle loro importazioni e il 15% delle loro esportazioni: il doppio del livello di dipendenza dei paesi del G7.

Questo non vuol dire che i paesi del G7 siano indifferenti al problema. Tanto è vero che nell’ultimo comunicato del giugno scorso i leader del G7 hanno voluto riaffermare che “mantenere la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan è indispensabile per la sicurezza internazionale e la prosperità”. Del mondo, ovviamente. A cominciare dal Sud.