Etichettato: ritmo della libertà rubbettino

Andante ma non troppo: il tempo dell’inflazione nell’Eurozona secondo la Bce

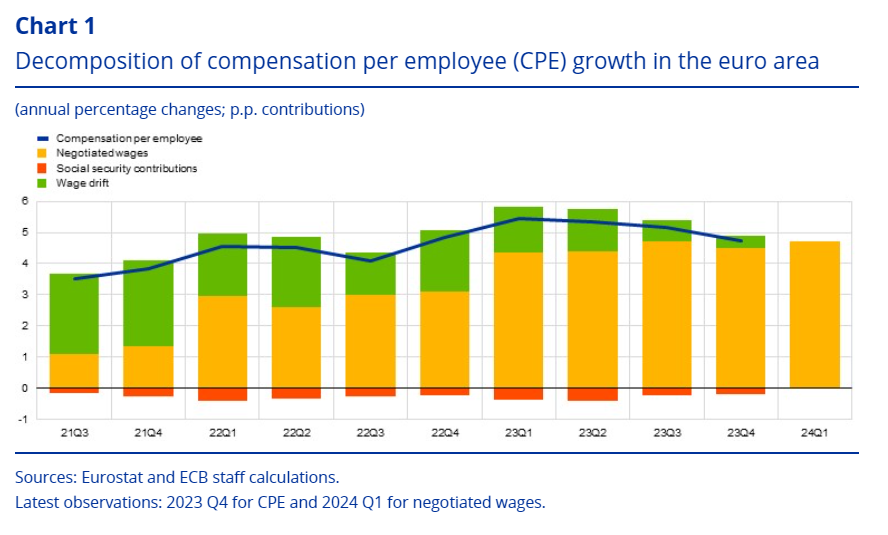

Intorno alle 11 del mattino di giovedì 23 maggio il sito della Bce ha pubblicato il dato trimestrale della crescita dei salari negoziati nell’Eurozona (grafico sopra). Alle 11.48 l’Ansa, che è la nostra principale agenzia di informazione, ha lanciato un titolo in evidenza che recita: “Crescita record dei salari nell’Eurozona a +4,7%” spiegando che le previsioni degli economisti sono smentite e che il dato indica un ritorno ai livelli record del terzo trimestre 2023. Con la deduzione che questo andamento potrebbe non giustificare più un allentamento della politica monetaria di Francoforte.

Si accende il fuoco di paglia delle reazioni: le aspettative di un taglio dei tassi vengono contraddette dalle nuove aspettative di giornata – anzi, di mattinata – che generano una certa glaciazione nell’entusiasmo. La Bce pubblica poco dopo un lungo post nel quale spiega, argomenta, analizza. Il succo è questo: la crescita dei salari rallenta, ma rimane vibrante. E poiché i salari sono il punto di osservazione privilegiato per stimare le dinamiche inflazionistiche, si potrebbe dire che il tempo dell’inflazione nell’eurozona è quello di un andante, ma non troppo, per dirla con le parole dei musicisti.

Un andamento del genere richiede direttori d’orchestra esperti, capaci di abbassare gradualmente il ritmo dell’orchestra, che già di suo tende a decelerare ma conserva ancora una certa baldanza. Perciò nutrire le aspettative di un taglio di tassi serve almeno quanto fare il contrario. Di fronte a un dato che fa credere che il taglio non ci sarà, spiegare il dato per far vedere che il dato non è come sembra. Che poi è il lavoro che svolge il post in questione, che vale la pena sintetizzare non solo per il suo pregevole valore analitico, ma perché ci aiuta a entrare nel “cervello” della Bce, che non è ovviamente diverso dal nostro: ha bisogno di avere un’idea del futuro, che fa sempre paura perché ignoto, e per questo elabora previsioni che però vengono costantemente dissezionate per non trasformarle in profezie che si autoavverano.

Il primo passo che dobbiamo compiere per comprendere le decisioni della Bce è osservare i dati raccolti dalla banca.

Il grafico sopra ci consente di capire quanto l’effetto di trascinamento (wage drift) di alcuni incrementi salariali ottenuti dai lavoratori in risposta allo shock inflazionistico non collegati a negoziazione salariale sia ormai in larga parte stato riassorbito. Ormai la componente “negoziazione” è quella principale che guida la crescita delle retribuzioni. Per la cronaca, la crescita complessiva della CPE (compensation per employee), che misura la crescita complessiva delle retribuzioni, è stata del 5,2% nel 2023, al top dalla nascita della moneta unica.

Il dato nudo e crudo potrebbe farci credere che le tensioni salariali siano destinate a permanere, e in effetti la Bce non nasconde che i salari tenderanno ancora a crescere. Anche perché la componente negoziale dei salari è molto rilevante nell’eurozona, dove circa l’80% delle retribuzioni è soggetta a contrattazione collettiva.

Per avere una comprensione più chiara di questa dinamica, la Bce ha sviluppato un sistema di monitoraggio (ECB wage tracker) che le consente di guardare con più attenzione dentro il dato. E le osservazioni più aggiornate dicono che includendo i pagamenti una tantum nel tracker, la curva tende a deviare verso il basso rispetto a quella che misura il semplice incremento negoziale.

Nel 2024, ad esempio, ci sono stati pagamenti una tantum, quindi non ripetibili, nel settore pubblico tedesco che hanno probabilmente avuto un peso nel dato sugli andamenti negoziali. Ma se non ci fossero stati, la componente avrebbe avuto un andamento più disteso. E infatti nell’indicatore salariale calcolato in due diversi momenti di tempo, a dicembre e aprile, si osserva che la rilevazione di aprile che tiene conto del pagamento una tantum tedesco la curva del tracker si abbassa.

Tutto ciò ci dice che aggiustiamo costantemente le previsioni sulla base degli esiti più recenti della realtà. E quanto più precisiamo questi esiti, tanto meglio possiamo aggiustare le previsioni. Senonché non tutti hanno il tempo o la voglia di leggere i post della Bce. La gran parte di noi si limita all’Ansa, o, peggio, alle interpretazioni che ne danno i giornali. E così la previsione diventa un destino. Quando invece è solo una possibilità.

Cartolina. Il paese del sole

Fra il 2016 e il 2023, ci dice Istat nel suo rapporto annuale, sono stati erogati 64 miliardi di euro di contributi a famiglie, imprese e soggetti pubblici per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, che nel 2020 coprivano ancora appena un quinto del nostro fabbisogno. Oltre 60 miliardi dopo, siamo arrivati al 23%, quindi a quasi un quarto. E gran parte di questo progresso è dovuto agli investimenti nel solare, che nel 2023 segnava una potenza complessiva installata pari a 30,3 GW, il 57 per cento in più rispetto al 2016. E solo nel 2023 la crescita è stata del 20,9 per cento. pari a 5,2 GW. Siamo il paese del sole, dopotutto. Peccato costi caro.

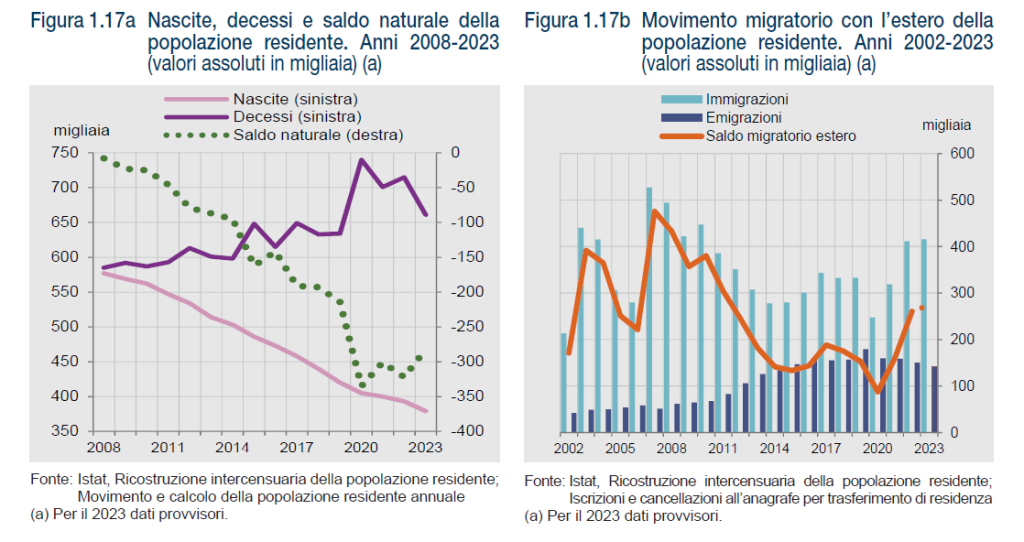

Cartolina. Ciao mamme

Fra le note a margine dell’ultimo rapporto Istat ce n’è una che tutti coloro che blaterano di sussidi alla maternità dovrebbero scolpirsi nella memoria: ci sono sempre meno donne in età fertile nel nostro paese. Al primo gennaio scorso le mamme potenziali, ossia le 15-49enni, sono scese a 11,5 milioni, quando erano 13,8 milioni vent’anni fa. Peggio ancora: dieci anni fa, ossia nel 2014, erano ancora 13,4 milioni. Ciò significa che mentre nei dieci anni fra il 2004 e il 2014 le mamme potenziali sono diminuite “solo” di 400 mila unità, nei dieci anni che ci portano ai nostri giorni, sono diminuite di altri 1,9 milioni: una slavina demografica che spiega meglio di mille chiacchiere perché le nascite siano ormai abbondantemente sotto le 400 mila unità , ossia il 25% meno del 2014. Le culle vuote non dipendono ormai dalla mancanza di sostegni alla maternità, che magari andavano concessi a metà degli anni ’70, quando le donne italiane iniziavano a fare meno di due figli pro capite, ossia, la soglia statistica della stabilità della popolazione. Ma invece si è scelto di usare le risorse pubbliche per mandare la gente in pensione prima a godersi il futuro. E il futuro, notoriamente dispettoso, si è girato dall’altra parte.

Il ritmo della libertà: anche politica ed economia hanno bisogno di andare a tempo

Da pochi giorni è uscito il libro, con prefazione di Marta Dassù, che con Roberto Menotti, senior advisor di Aspen Institute Italia, nonché direttore Scientifico di Aspenia online e vice direttore di Aspenia abbiamo completato al termine di un lungo e piacevolissimo percorso comune di studio e ricerca su un tema di grande complessità: il tempo, in particolare come fattore di sviluppo in politica e nell’economia. Qui trovate il link al libro per maggiori informazioni.

Fare la cosa giusta implica farla non solo nel modo, ma anche nel momento giusto. E tuttavia questa evidenza non è così diffusa. Nelle nostre numerose teorie che descrivono la realtà, siano esse naturalistiche o sociologiche, il tempo è un ospite trascurato, quasi indesiderato. Una lunga tradizione culturale lo ha relegato ai margini della realtà: poco più che un parametro necessario lungo il cammino verso la perfetta reversibilità dell’azione. Come se fosse l’ascissa di un piano cartesiano che contiene nell’ordinata lo spazio delle nostre rappresentazioni.

Ciò ha prodotto descrizioni meravigliose della realtà, delle quali la realtà si burla continuamente. L’esercizio della previsione, che è una facoltà naturale dell’essere umano, sradicato dal suo contesto biologico ha generato cervelli automatici, nella forma di algoritmi predittivi, che si candidano a governare la realtà facendo leva sulla nostra altrettanto naturale ritrosia ad affrontare il disagio, a cominciare da quello che emerge dalla consapevolezza di dover decidere in ogni momento della nostra vita.

E’ in questa ritrosia ad affrontare il disagio che il tempo scompare e sorge la società istantanea. Ossia il nostro mondo, che ha trasformato l’azione in reazione e ridotto lo spazio lungo il quale si articola il pensiero, avvicinando sempre più il tempo lungo l’origine del piano cartesiano. Ossia allo zero.

Senonché, azzerando il tempo, l’uomo perde anche lo spazio del pensiero e diventa incapace di aspettare, incapace di costruire, incapace di credere. In sostanza un perfetto meccanismo. Questo non è un destino, ma una possibilità con un certo grado di probabilità. Quindi nasconde insieme un rischio e alcune opportunità.

Il libro parla proprio di questo. Discute del tempo, proponendo una nuova cronosofia, e di come, recuperandone la realtà nei processi politici ed economici, si può riscoprire quel ritmo della libertà che solo può condurci verso un futuro deciso da ognuno di noi. Ne abbiamo bisogno tanto più oggi, che viviamo in società impaurite e schiacciate dalla religione del regresso, quando invece dovremmo tornare a credere nella possibilità del progresso che è alla portata di ognuno di noi e delle nostre società, se solo torniamo a muoverci seguendo il ritmo della libertà, che significa interpretare la vita con fiducia, pazienza e senso di responsabilità.

Andare a tempo, non è solo un talento dei musicisti. E’ una capacità umana che dobbiamo recuperare, se vogliamo tornare ad essere i protagonisti della nostra storia.

INDICE

Prefazione di Marta Dassù

Parte prima

La religione del regresso

Premessa: Il rischio dell’opportunità

Fisionomia di una religione

Il Dio nascosto

Un nuovo sacerdozio

L’illusione del regresso

Il Nuovo Millennio

Parte seconda

Tempo e umanità, umanità nel tempo

Premessa: La società istantanea

L’invenzione del tempo: mito, poesia, memoria

La scoperta del tempo: il ritrovamento del passato profondo

La genialità dell’evoluzione

I cicli della complessità

L’ombra del futuro nelle scelte strategiche

Curvature della storiografia e sindrome da cortissimo termine

L’abuso del fattore tempo e la paura ambientale

I futuri estremi

La curva del tempo: causa-effetto, idea e azione

Parte terza

La formula del progresso

Premessa: l’opportunità del rischio

Sýn aisthánomai: sinestesia

Immagina-azione

Trilogia di F.

Il talento di decidere

Il futuro immaginato: libertà e responsabilità

L’inevitabile proseguire: l’attrazione del progresso

Conclusione: Andare a tempo

Note

Bibliografia