Il nodo dell’anodo, ossia il nodo gordiano fra Cina ed Europa

La recente decisione cinese di limitare le esportazioni di grafite ha fatto riemergere le preoccupazioni, davvero mai sopite, sul futuro della transizione energetica e soprattutto, per stare su temi a noi più vicini, sul futuro dell’automotive che malgrado le apparenze dipende da alcuni minerali, fra i quali proprio la grafite, ignota ai più. E questo per la semplice ragione che la grafite serve come il litio, ben più noto, per produrre batterie. Innanzitutto per le auto.

Questa vicenda è un ottimo viatico per chi voglia addestrarsi a scrutare nella complessità delle catene di approvvigionamento che alimentano la nostra quotidianità. E quindi la forma che la globalizzazione sta assumendo in questo tormentato periodo. Parlare di grafite, infatti, ci conduce direttamente ad affrontare la questione della produzione di anodi, ossia di uno dei componenti, insieme al catodo, di una batteria, che improvvisamente da affare di scienziati ed ingegneri diventa un problema mio e vostro. Non tanto perché la Cina vuole restringere le esportazioni di grafite, che è un minerale abbondante, ma semmai perché la Cina è il primo produttore al mondo di anodi, e, in generale, di batterie nel mondo, con una quota di mercato che gli analisti vedono ancora a lungo maggioritaria.

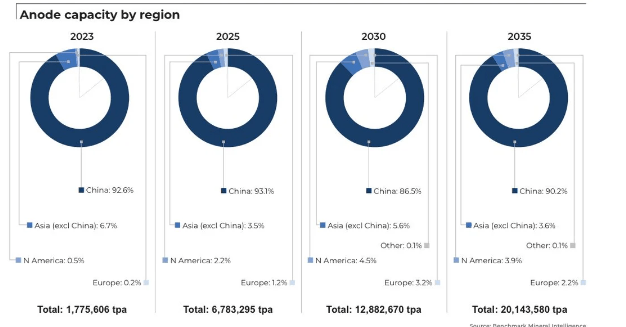

Per dare un’idea, secondo le stime più recenti, gli anodi prodotti in Europa sono circa lo 0,2% del totale nel 2023, a fronte dello 0,5% Usa e del 92,8% cinese. Le proiezioni indicano che la Cina “scenderà” al 90,2% nel 2035, mentre Europa e Usa “saliranno” al 2,2% e 3,9%. Un bel progresso rispetto ai livelli attuali, ma certo ben lontano da quanto sarebbe necessario per sciogliere il nodo gordiano che lega la Cina all’Europa e all’Occidente e che alimenta i nostri sogni di un mondo più fresco e pulito.

La tentazione di sciogliere questo nodo con la spada, come fece Alessandro nella nota leggenda, che sembra abbia alimentato le fantasie trumpiane e ancora nutra un certa conflittualità nelle relazioni commerciali con la Cina deve fare i conti col principio di realtà, ovviamente. E il punto di partenza è che non solo la Cina primeggia nella produzione di batterie, dalla grafite in poi, ma anche nel mercato delle auto elettriche per un evidente vantaggio competitivo “spinto” da sussidi governativi.

L’Europa che vuole fare la guerra al gasolio e alla benzina senza avere un piano B che non dipenda dalle forniture di Pechino somiglia a quei cagnetti che abbaiano quando vedono i molossi. Teneri, ma anche un po’ ridicoli. E perciò ignorati.