L’Africa, amica di tutti e di nessuno. L’Ue faccia una mossa

In una recente pubblicazione, L’Ispi si domanda se l’Africa, oggetto di tante e diverse attenzioni, abbia deciso di voltare la spalle all’Occidente come l’infittirsi di alcune relazioni, a cominciare da quelle con la Cina, lasciano immaginare.

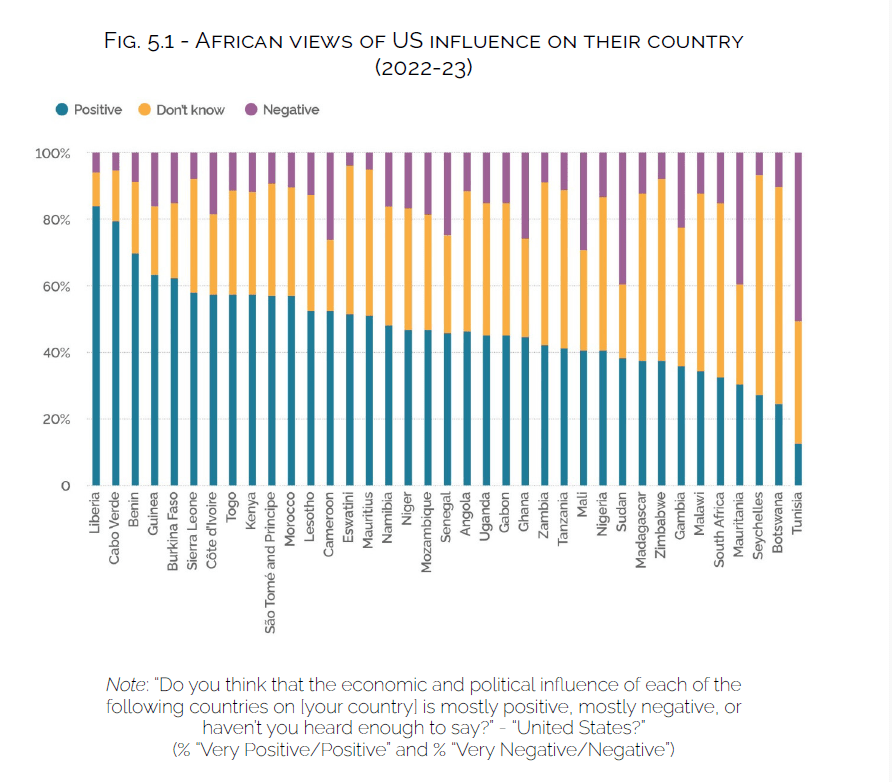

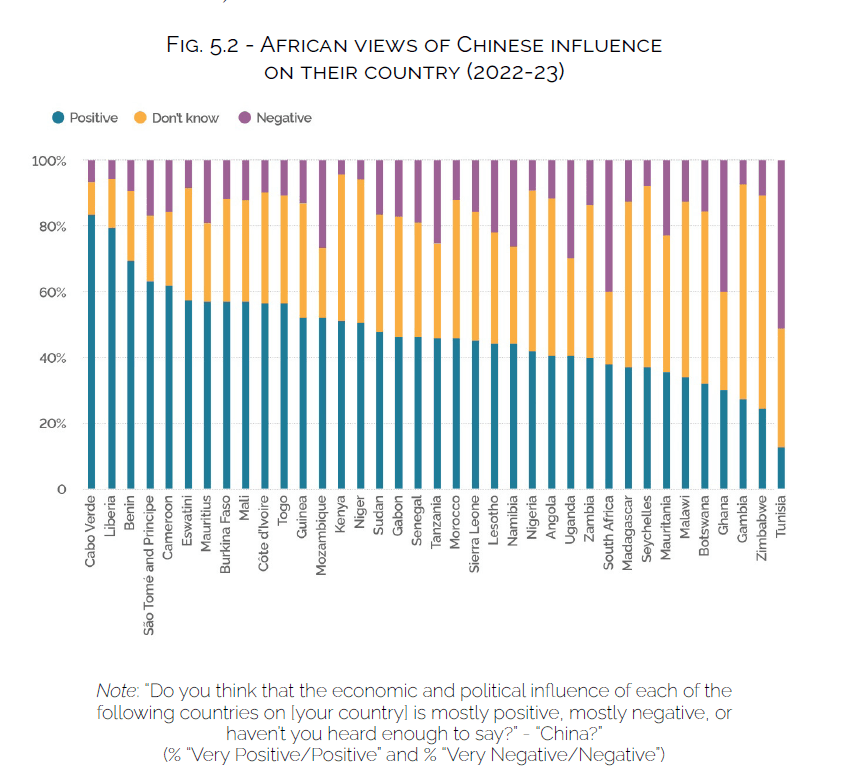

Per farsi una prima idea su una possibile risposta, alcuni ricercatori si sono serviti di una rilevazione di Afrobarometer condotta su un campione rappresentativo diffuso in tutti gli stati africani, che viene rappresentata nei due grafici che aprono questo post. Per comodità di interpretazione, è stato anche disegnato un altro grafico che evidenzia le differenze relative.

Quindi, per fare un esempio, in Ghana gli Usa hanno un gradimento superiore del 17 per cento rispetto ai cinesi, mentre in Mali in cinesi hanno un gradimento superiore degli Usa di 28 punti.

Il punto interessante, tuttavia, non è osservare le ali della distribuzione, ma il centro, dove i due giganti sono praticamente alla pari. E soprattutto ricordare che il fatto che essere più o meno graditi non significa non esserlo affatto. Quindi anche in Mali c’è una quota di abitanti che apprezza gli Usa, così come in Ghana ce n’è una che apprezza i cinesi.

In molti paesi, inoltre, c’è una fascia molto ampia di persone che semplicemente “non sa”. E forse è proprio questa in fascia di indecisi, chiamiamoli così, che dovremmo provare a cercare la risposta alla domanda posta da Ispi. Al di là di come cambia il gradimento nei confronti dei colossi del nostro tempo, infatti, ciò che emerge con chiarezza sfogliando il rapporto è che “gli stati africani navigano a livello internazionale le relazioni in modo molto razionale, diversificando i partner nella speranza di massimizzare i benefici”. Come dire: l’Africa è amica di tutti e di nessuno. E probabilmente, vista la sua storia, fa bene così.

Rimane da chiedersi cosa dovremmo fare noi europei. Il rapporto nota che “la crescente frustrazione degli africani nei confronti dell’impegno della Cina, in particolare delle sue attività di estrazione, rappresenta un’opportunità per incrementare i rapporti cooperativi, mettendo alla base principi e pratiche sostenibili”. Peraltro il momento sembra quello giusto. Il grande sommovimento globale mette l’Europa nella condizione di poter giocare le sue carte in un modo diverso dal solito (“Questa congiuntura è un campanello d’allarme per l’Unione europea”, scrive nelle policy recommendations).

Quindi, per usare le parole di Ispi, la situazione attuale, per quanto confusa, “è anche un’opportunità”. Innanzitutto per fugare la sfiducia che l’Africa ancora sembra nutrire per l’Ue. E ciò malgrado l’Ue sia ancora il partner commerciale più grande per l’Africa. Ma c’è una straordinaria inerzia da superare – quella della storia innanzitutto – e poi un oceano di paure da attraversare, da una parte e dall’altra. Ma basterebbe dare segnali importanti per ripartire con piede giusto. Cercasi grandi idee disperatamente.