Etichettato: globalizzazione

Cartolina. La Cina resta vicina

Per fortuna ogni tanto ci ricordano che le passioni si pagano, in un modo o nell’altro. O, per dirla in maniera diversa, che ogni inclinazione conduce necessariamente laddove prevede la misteriosa forza di gravità che regola le relazioni sociali. Sicché non dovremmo stupirci più di tanto che il trascorso innamoramento europeo per la Cina – ma dovremmo dire dell’intero Occidente – rimanga visibile nei collegamenti che ancora ci legano al gigante asiatico, come accade in un matrimonio che si sogna di interrompere, ma non si può. Che si voglia o non abbracciarla, la Cina resta vicina.

La nuova globalizzazione americana somiglia (per ora) a quella vecchia

Molto si discute di come stia cambiando il mondo in conseguenza dei vari cataclismi che lo squassano da almeno un ventennio, con gli ultimi due o tre anni che hanno svolto il ruolo poco sempre poco apprezzato di chi scatena l’incendio. Per fare un parallelo, la pandemia e la guerra sono stati l’equivalente del colpo di pistola di Sarajevo nel 1914, con il vecchio equilibrio internazionale nel ruolo dell’arciduca austriaco assassinato. La guerra è scoppiata, ma covava da tempo.

Altresì la nostra cara, vecchia globalizzazione: è scoppiata ma la crisi covava da tempo. Solo un occhio poco avveduto non indovina, nel grande crash del 2008 la prima crisi di un grande movimento di internazionalizzazione iniziato con l’ingresso della Cina nel Wto, e che già sul finire degli anni Novanta, mentre montava la prima crisi del millennio, quella di Internet, riempiva le piazze di contestatori. Il celebre libro No logo è stato pubblicato nel 1999, proprio mentre le piazze di Seattle protestavano contro la WTO. Quasi un quarto di secolo fa, quindi, non ieri l’altro.

Ricordare queste cose ci aiuta ad apprezzare meglio un ottimo lavoro svolto da alcuni economisti che hanno pubblicato un paper, proposto di recente dal NBER, assai utile ai giorni nostri (Global Supply Chains: the looming “great reallocation”), quando sembra – sembra – che il mondo stia rivedendosi allo specchio alla ricerca di un nuovo modo di essere. Utile innanzitutto perché fornisce alcuni dati riferiti agli Stati Uniti (vedi tabella sopra e sotto) che poi sono stati il grande motore, e non da oggi, di questa globalizzazione. Capire come e dove stia girando questo motore, perciò, è molto interessante.

Prima di inerpicarci sui numeri, anticipiamo subito una prima conclusione che rivela chiaramente quel legame, ormai intuito da tempo, fra globalizzazione e livello generale dei prezzi. “Non è chiaro se si ridurrà la dipendenza degli Stati Uniti dalle catene di approvvigionamento collegate alla Cina, e del resto ci sono già segnali che i prezzi delle importazioni dal Vietnam e dal Messico siano in aumento”.

Questa conclusione ci dice due cose: la prima è che le gli Stati Uniti, specie dopo il 2017, con l’epoca Trump, hanno iniziato il loro percorso di allontanamento dalla Cina, di sicuro molto velleitario ma chissà quanto efficace. Al tempo stesso hanno iniziato a spostare le proprie catene di fornitura, in Vietnam e Messico ad esempio. Ma non è affatto detto che questo abbia effetti positivi sui prezzi all’importazione, rimasti bassi a lungo nell’epoca “cinese”, che sono stati un potente driver della deflazione internazionale – insieme al basso costo dei fattori di produzione – nell’epoca d’oro della globalizzazione.

La tabella che apre questo post ci dice molto altro circa l’andamento della globalizzazione “americana”. La prima è che cambiano i luoghi, per la ragion politica, ma non le logiche: si cerca sempre di produrre utilizzando forza lavoro a basso costo. Si punta su nuovi emergenti – L’India vede aumentare le sue esportazioni negli Usa (dal 2 al 3 per cento del totale dell’import statunitense) nello spazio di pochi anni, che è sicuramente molto, ma non certo indice di una rivoluzione. Specie quando si osservi che Cina, che pure ha perso posizione – nel 2022 pesava il 17 per cento delle importazioni Usa a fronte del 22 del 2017 – rimane saldamente al primo posto come principale fornitore degli americani.

Questo perché è molto facile dire, o scrivere, mentre rimane difficile fare e quindi cambiare prassi che si sono consolidate nel corso di decenni. Se la nouvelle vague del near-shoring, friend-shoring, o comunque si voglia chiamare, avrà effetti lo vedremo solo nel periodo medio-lungo, durante il quale nel frattempo avremo appreso anche i costi.

Per il momento si possono sicuramente osservare sotterranei mutamenti nei rapporti di partnership economica che, per quanto “incombente”, come scrivono gli autori del paper, è ancora ben lungi dall’essere compiuta. E anche ammesso che si compirà è difficile attendersi profonde rivoluzioni.

Un esempio, raccontato nel paper, aiuterà a capire. Nel corso degli anni Novanta Canada e Giappone hanno visto diminuire la loro quote di importazioni dagli Usa a vantaggio di Cina e Messico, e tuttavia sono rimasti forti legami fra questi paesi e gli Stati Uniti perché, ad esempio, il Giappone “ha sostituito gli investimenti diretti ai flussi commerciali come modalità di accesso al mercato Usa”.

Solo un esempio, ma istruttivo. Un altro ancora, stavolta lato export statunitense, aiuta a comprendere quanto i contesti siano volatili e al tempo stesso molto stabili. Negli anni ’90 gli Usa erano forti esportatori di prodotti relativamente a monte della catena di produzione (circuiti integrati elettronici, macchinari e parti e altri input materiali per la lavorazione e l’assemblaggio all’estero), pur essendo un importatore di beni finali (elettronica, tessili). “La fine degli anni 2000, a sua volta, ha visto un cambiamento significativo (anche se spesso trascurato) nel profilo commerciale degli Stati Uniti, poiché la sua crescente indipendenza energetica ha portato a una diminuzione delle importazioni di petrolio e prodotti correlati”.

I cambiamenti avvengono, insomma, ma all’interno di una struttura che tende a rimanere stabile. A meno ovviamente di cambiamenti catastrofici. L’esempio calzante, in questo caso, è il crash osservato durante la pandemia.

L’analisi svolta dagli autori degli ultimi cinque anni “caratterizzati da un’intensificazione del sentimento anti globalizzazione” mostra infatti che non c’è stato il temuto “netto ridimensionamento del commercio globale in termini di quota del PIL mondiale”. Al contrario: “Di fatto, il valore aggregato dei principali flussi commerciali, come le importazioni di beni statunitensi, ha registrato una forte ripresa dopo la pandemia di Covid-19, raggiungendo i massimi storici nel 2022”.

Serve, insomma, una catastrofe di livello Covid per disseccare le fonti del commercio internazionale, e comunque sia il sistema ha una sua resilienza che tende a riportarlo verso l’equilibrio perduto. Questo non vuol dire che i cambiamenti non accadano. L’effetto Trump, chiamiamolo così, ha spostato cinque punti di import americano dalla Cina ad altri paesi. Ed è probabile che le recente politiche economiche della nuova amministrazione, tese in qualche modo a “rimpatriare” gli investimenti esteri Usa ne provochino altri. Ma servirà tempo, appunto. E il tempo è denaro.

Questo denaro passa dalle merci, che cambiano luogo di produzione, e dagli investimenti diretti esteri, che si dirigono altrove. E a seconda dell’altrove che si sceglie, vengono a formarsi nuovi prezzi di produzione, che hanno effetti diretti sui prezzi al consumo. Specie se le catene di produzione vengono internalizzate. Nel caso, vale a dire, di reshoring.

A tal proposito il paper osserva che i primi effetti delle politiche usa si iniziano a intravedere. In particolare, si nota che alcune catene di produzione tendono a chiudersi dentro il territorio Usa. E questo, se da un lato frena il declino della manifattura statunitense, dall’altro solleva interrogativi non banali sull’effetto che il reshoring può avere sul livello generale dei prezzi.

Detto diversamente, fino a che punto siamo disposti ad accettare un aumento dei prezzi in cambio di una ripresa della manifattura interna? Non esistono pasti gratis in economia. Tantomeno in quella internazionale.

Cartolina. L’altra globalizzazione

Gli osservatori ci dicono che la quota del commercio internazionale sul Pil mondiale ha probabilmente raggiunto il suo picco. Il quarantennio iniziato alla metà degli anni ’80, quando questo quota è quasi raddoppiata, ha trovato la sua resistenza dopo la crisi iniziata col nuovo secolo, quando insieme ai disordini finanziari sono cresciute le restrizioni dei governi che a vario titolo rendono gli scambi complicati. Gli stati hanno segato il ramo che sosteneva la loro prosperità con l’argomento che serviva a difenderla, con ciò confermando che purtroppo la storia è un’ottima maestra di vita che però nessuno ascolta. Il commercio ne ha risentito, e sarebbe strano il contrario. E anche oggi le prospettive non sono molto diverse. Il protezionismo rimane una seduzione irresistibile. E siamo arrivati al picco. La quota degli scambi globali sul pil diminuisce, dicono gli osservatori. E poiché questa viene considerata una misura della globalizzazione, ecco che vengono fuori le espressioni che abbiamo visto sui giornali: deglobalizzazione, reglobalizzazione, nearshoring ed altre amenità. In questo festival che scambia il dito con la direzione, si dimentica di osservare che non siamo mai stati così integrati. E’ sufficiente che accendiate il vostro smartphone per averne contezza. Il fatto che la globalizzazione del commercio stagni, non vuol dire che sia finita la globalizzazione. Vuol dire che ne è cominciata un’altra. Solo che ancora non la comprendiamo.

Cartolina. Globalis-action

Sbaglierebbe chi pensasse che la globalizzazione ha cambiato il mondo. Oddio, è vero che rispetto a vent’anni fa il commercio globale sul pil è passato dal 30 al 40 per cento, dopo aver toccato il picco del 50 per cento prima della crisi del 2008. Ed è vero anche nell’eurozona questo rapporto è arrivato all’80 per cento, se si includono anche gli interscambi interni all’area. Soprattutto, e si perdoni il pessimo gioco di parole, sono emersi gli emergenti, che ormai contribuiscono al pil mondiale per oltre il 40 per cento. E tuttavia sbaglierebbe chi pensasse che la globalizzazione ha cambiato il mondo. Per la semplice ragione che l’azione della globalizzazione non è meno potente di quanto fosse vent’anni fa. Anzi, forse è ancora più forte. Quindi la globalizzazione non ha cambiato il mondo. Lo sta cambiando.

Cartolina. Globalizzazione, reloaded

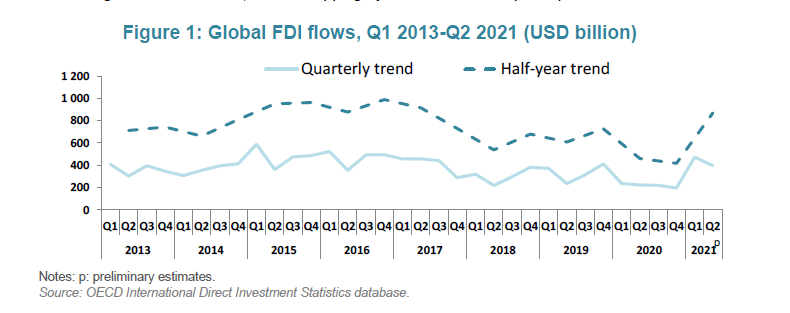

Pessima notizia per i medievisti che animano le nostalgie contemporanee: la globalizzazione gode di ottima salute, e al netto di qualche strozzatura, quel tanto di inflazione e la solita pandemia, gli scambi internazionali, soprattutto di denaro, vanno meglio di prima. I dati Ocse che fotografano gli investimenti diretti (FDI) dicono che nella prima metà del 2021 questi investimenti erano l’89% e il 109% più elevati dei sue semestri precedenti, che non sarebbe una notizia (il mondo era congelato dal virus) se non fosse che il livello 2021 era più elevato di quello raggiunto nello stesso periodo del 2018 e del 2019. Il grosso di questi fondi si indirizza verso la Cina, ovviamente. Chissà perché, la globalizzazione reloaded somiglia a quella di prima.

Cartolina: Il tramonto della globalizzazione

Se fosse il commercio internazionale il miglior strumento per misurare la globalizzazione, potrebbe dirsi, osservando i resoconti diffusi da Ocse, che quest’ultima sta lentamente tramontando. Ciò che ancora oggi tiene in piedi il commercio sono certe consuetudini di cui i comportamenti distruttivi di certa politica, continuando così, molto presto avranno ragione. Oggi con i dazi, domani con il bando di un’azienda perché ha una bandiera che non piace. L’esito comunque cambierà poco. Saremo meno interconnessi – anche da un punto di vista digitale – e quindi pagheremo di più prodotti di qualità inferiore, se volessimo ridurre solo a questo i vantaggi del commercio internazionale. Ma c’è dell’altro che rende ancor più mesto questo imbrunire. La globalizzazione non è (era?) solo comprare telefoni Usa prodotti in Cina con licenze irlandesi. Era (è?) imparare a conoscere gli Usa, la Cina e l’Irlanda. E tutti gli altri. Ma a quanto pare non importa più a nessuno.

I consigli del Maître: Le rotte e i vincitori della globalizzazione

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio degli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

Da dove passa la globalizzazione. Nel gran parlare che si fa della globalizzazione, si dimentica sempre di sottolineare come praticamente questo processo si sviluppi nella pratica e in cosa consista. Ci sono molti modi per raccontare le rotte della globalizzazione, ma uno di solito poco frequentato è quello che mette in evidenza le rotte commerciali, ossia le linee di trasporto attraverso le quali ogni giorno si spostano milioni di tonnellate di merci di ogni tipo. Gli esperti ci dicono che la stragrande maggioranza di questo traffico merci passa dal mare. Ossia dagli oceani. Ecco quali sono le rotte principali.

Noterete che gran parte delle rotte dei container, tramite i quali avviene gran parte della spedizione merci, passano dal mare meridionale della Cina, una delle zona più calde del pianeta della quale si parla molto poco al di fuori dei circuiti specializzati. Eppure laggiù si sta consumando un confronto silenzioso altamente strategico per il futuro della globalizzazione, con la Cina a far la voce grossa, visto che rivendica la sovranità su una parte ampia di questo mare, e i paesi vicino che protestano, con il supporto degli Usa che ogni tanto fanno vedere da quelle parti le loro portaerei. Una storia da seguire con grande attenzione.

Chi ha guadagnato dalla globalizzazione. Un articolo pubblicato dalla Bis, la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, monitora con chiarezza che i soggetti economici che più di altri hanno tratto giovamento dalla globalizzazione sono le grandi imprese multinazionali, che hanno potuto sfruttare tutti i vantaggi, fiscali e regolatori e perfino statistici, per gonfiare i propri ricavi e la loro ricchezza finanziaria.

L’articolo ci fa sapere altre informazioni assai utili. La prima è che quest’oceano di liquidità che ha gonfiato le casse delle multinazionali contribuisce a tenere distesa la situazione nei mercati monetari, da una parte, e poi serve non solo a finanziari i governi ma anche le stesse banche. Le multinazionali non sono diventate solo più ricche: sono diventate sistemi e quindi più potenti.

I numeri dell’economia digitale Usa. Nel gran parlare che si fa dell’economia digitale si omette sempre di ricordare quanto sia difficile quantificare il suo impatto nell’economia tradizionale, ossia sulla produzione globale. Per questo è molto istruttiva la lettura di un paper del Bureau of economic analysis Usa dedicato proprio al peso specifico di questo settore nell’economia americana. Se ne traggono alcuni interessanti elementi. Il primo lo vediamo da questo grafico:

Come si può osservare, l’economia dei bit ormai ha un peso specifico rilevante nella composizione del pil, pari al 5,9%, che equivale a 1.102 miliardi di produzione in dollari correnti. Ma il secondo grafico aggiunge un altro elemento.

Il contributo all’occupazione di questa economia è alquanto modesto: parliamo di 5,9 milioni di posti di lavoro, il 3,9% del totale dell’occupazione. Quindi devono essere molto produttivi. Al contrario di quelli del governo, che occupano il 18% dei posti lavoro e sviluppano meno del 15% del pil.

Bitcoin? Macché: banconote! L’odore (o il colore) dei soldi batte la tecnologia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Bis, sono aumentati i pagamenti elettronici, ma con essi sono cresciuti anche quelli che utilizzano le vecchie banconote, che evidentemente non passano mai di moda.

E’ interessante osservare altresì che questa crescita è andata di pari passo con quella dell’aumento di richiesta di banconote di grosso taglio.

E questo andamento è cresciuto con l’incedere della crisi. Si potrebbe pensare che tutto ciò sia determinato dall’economia illegale. Ma forse il dato del Giappone, che ha registrato un notevole aumento della domanda di banconote, dovrebbe farci riflettere. Il Giappone è il paese più anziano del mondo. Forse la demografia, che nel caso di una maggioranza relativa di anziani implica il prevalere delle consuetudini, spiega molto di questi andamenti. Dovremmo considerarlo.

Viaggio al termine della globalizzazione

Sono passati quasi vent’anni da quando le cronache iniziarono a riportare delle proteste del nascente movimento no global, che poi nel 2000 trovò nel libro di una giornalista canadese – No logo – il proprio manifesto letterario. Da allora il mondo ha subito almeno un paio di rivoluzioni, quella cominciata sul finire del 2001, quando la Cina entrò nel WTO e quindi fu invitata al grande banchetto del commercio internazionale, e l’altra inaugurata esattamente un settennio dopo, quando la Grande Crisi Finanziaria devastò la trama di questo commercio che pazientemente andava componendosi dal secondo dopoguerra. Non fu una rottura irreparabile come quella seguita alla prima guerra mondiale, che interruppe quella che viene definita dagli storici come la prima globalizzazione e generò un ventennio di instabilità condita da protezionismo e crisi valutarie. Ma fu comunque grave.

Dal 2008, malgrado la crisi sia stata pressoché riassorbita, pure se a macchia di leopardo, i commerci hanno recuperato ma a un ritmo assai più modesto rispetto a quello cui le popolazioni si erano abituate con l’inizio del XXI secolo. Le restrizioni commerciali si sono moltiplicate e oggi la parola protezionismo, che sembrava esser stata squalificata dalla storia, è tornata d’attualità. Ne parlano i politici alla ricerca di ricette facili e scorciatoie, reclama protezione a gran voce molta parte della popolazione, che non era certo no global alla fine degli anni ’90 ma lo è diventata adesso, e alla globalizzazione vengono addebitate colpe gravi, prima fra tutte quella di aver fomentato un aumento della diseguaglianza che praticamente tutti giudicano come fonte di grave nocumento per la crescita ordinata delle nostre economie.

Comprendere la globalizzazione, perciò, è cosa assai utile E non a caso si intitola così uno dei capitoli contenuti nella ultima relazione annuale della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, la Bis in inglese, che ha svolto un’analisi molto accurata di quelle che sono le ragioni e le conseguenza dell’internazionalizzazione, esaminando la parola in tutte le sue sfaccettature, che sono storiche e tecniche insieme.

Il resto dell’articolo è disponibile su Crusoe, una newsletter che si può leggere solo abbonandosi. Tutte le informazioni le trovi qui.

Il mondo in un vortice da 293 trilioni

Sfoglio curioso la nuova Relazione annuale della Bis, alla ricerca di punti di vista originali che mi aiutino a comprendere la nostra attualità e trovo un capitolo molto interessante che improvvisamente mi regala uno squarcio di comprensione. Si parla di globalizzazione, ma sarebbe meglio dire che parliamo di noi stessi, di quello che siamo diventati, ossia atomi che viaggiano a velocità impensabili lungo rotte commerciali, che sono divenute giocoforza anche finanziarie.

In questo nostro viaggiare, che oggi si declina con l’unico verbo davvero globale – acquistare – l’uomo di oggi sembra aver realizzato finalmente la sua dimensione unica della quale già Musil ci raccontava all’inizio del secolo scorso. E sarebbe felice, quest’atomo insaziabile, se al tempo stesso non fosse arrabbiato. Non perché è praticamente costretto a comprare, ma perché non può comprare abbastanza. La critica alla globalizzazione, che agita le nostre cronache in difetto di profondità, sta tutta qua. Non critica la globalizzazione il cinese che fino a ieri mangiava a rate. La critica il ceto medio dei paesi avanzati perché ha visto la sua ricchezza assottigliarsi a vantaggio di pochi che l’hanno vista ispessirsi. E di questo assottigliamento incolpa la globalizzazione anziché come sarebbe più giusto e onesto – e come la Bis rileva – la tecnologia, che ha compiuto questo miracolo.

E’ la tecnologia il driver dell’ondata di globalizzazione che come mai nella storia ha sommerso il mondo. Ed è pro o contro la tecnologia che l’uomo ricco d’Occidente dovrebbe votare, piuttosto che contro la globalizzazione. Perché senza tecnologia non sarebbe stato possibile non solo far viaggiare merci sempre più complesse lungo catene di valore assai intricate, ma neanche tessere quella ragnatela di relazioni finanziarie che la globalizzazione ha originato, finendo col generare un organismo che ormai vive di vita autonoma.

Anche per questo, la relazione Bis è illuminante. Il commercio genera i suoi legami finanziari, esattamente come la matita genera il suo segno. E questi legami, procedendo i commerci su scala sempre più complessa e internazionale, provocano la nascita di entità gigantesche che devono gestire legami finanziari in giro per il mondo che valevano il 36% del pil mondiale nel 1960 e adesso sono arrivati al 400%. Parliamo di 293.000 miliardi di dollari di rapporti finanziari attivi e passivi, che somigliano a una nube invisibile, eppure assai concreta, che avvolge il globo come un’atmosfera. E proprio come l’atmosfera che ci consente di respirare e vivere, questa nube finanziaria ci consente di vivere nella nostra realtà di atomi acquirenti. E sempre come l’atmosfera sopra la nostra testa, quest’altra, che si compone di debiti e crediti, è volatile e facile alle perturbazioni. Appartiene d’altronde alla natura dell’immenso essere pervasivo e instabile. Come un turbine, questi 293 miliardi vorticano in giro per il globo, con l’aggravante di essere in larga parte espressi in valuta statunitense. Che vuol dire che l’atmosfera del mondo dipende dal clima di un solo paese, con i suoi capricci e i suoi mal di pancia.

Anche questo vuol dire globalizzazione. Ma pure qui, questa nube mai sarebbe riuscita a svilupparsi senza il conforto di reti sottomarine di trasmissione dati e interi capannoni carichi di server. La tecnologia, di nuovo, che non fece in tempo a far sorgere il terzo strato di globalizzazione – come lo chiama la Bis – ossia quello squisitamente finanziario prima della Grande Guerra, ma che invece comparve come un lievito miracoloso in tempo per la seconda iniziata negli anni ’50 del secolo scorso. La rivoluzione informatica, i microprocessori, la fabbrica dei cervelli artificiali transistorizzati. Tutto ciò ha congiurato per consentirmi di scrivere e pubblicare questo post senza bisogno di null’altro che una presa elettrica, un cavo di rete e un computer, ormai disponibili a poco prezzo. E’ questa l’autentica globalizzazione per la quale dobbiamo decidere e che dobbiamo giudicare, ammesso che poi davvero possiamo decidere.

Ai protezionisti che sognano frontiere sbarrate e finanza repressa vorrei solo domandare se siano disposti a rinunciare al loro smartphone e alle loro scorribande on line. Purtroppo non è possibile chiederglielo. Ma immagino già la risposta.

L’ultima sfida della globalizzazione

Evviva il commercio, dicevano i vecchi liberali, convinti che tale pratica fosse la panacea d’ogni male e il viatico di ogni bene. Il commercio, quindi scambi sempre più fitti, con lo stato a regger la cornice del quadro idilliaco in cui l’operoso mercante, col sostegno del banchiere avveduto, portava la sua roba di là del mondo per tornare al suo più ricco e cosmopolita, e perciò cittadino più degli altri del grande luogo che si chiama mercato internazionale.

Questa utopia, germinata secoli fa in quella che Polanyi chiamò mercato autoregolato, ha conosciuto la sua seconda o terza giovinezza da un trentennio a questa parte, e in particolare negli ultimi venti, quando la fine della guerra fredda ha trasformato il mondo in una bancarella globale dove le merci, denaro in testa, provano a circolare liberamente per la gioia dei mercanti, appunto, e dei cittadini che così, dice la vulgata possono comprare mercanzie estere a prezzi convenienti, poiché è facile importarli laddove è conveniente produrle, come insegnavano gli economisti classici.

Il nuovo eden in cui tutto si scambia, perciò, è divenuto il mito contemporaneo e di conseguenza la costituente della narrazione collettiva che l’economia sostanzia con i suoi astrusi algoritmi. Siamo cresciuti e cresciamo a pane e globalizzazione, con, come sottofondo, i raglii stonati di quelli che si dicon contrari, salvo poi esibire smartphone coreani, mangiare sushi, fumare Camel, vestire indiano e riempirsi la bocca della Cina, magari guidando una bella Bmw.

D’altronde non bisogna stupirsi: l’utopia della globalizzazione genera la contro-utopia del no logo, esattamente come il capitalismo ha generato il comunismo. Peraltro global e no global hanno in comune una semplice circostanza: entrambi sono mode assai remunerative per chi le pratica.

Quest’allocuzione che a molti parrà fuori luogo in realtà me l’ha ispirata la lettura della sempre interessante relazione annuale della nostra banca centrale che con grande acume dedica un paio di paginette alla grande scommessa (forse l’ultima) del futuro prossimo venturo: ossia il rilancio in grande stile del processo di globalizzazione guidato stavolta non più dai soliti accordi bilaterali fra stati, redatti sotto lo sguardo benigno del Wto, ma direttamente dai grandi accordi regionali, fra i quali spicca quello che dovrebbe siglarsi fra Usa e Ue, destinato per sua stessa natura a fungere da apripista agli altri.

Tale accadimento, spiega Bankitalia, non è certo un incidente della storia, ma risponde a una precisa logica economica.

“Sulla scelta delle principali economie di investire in accordi di liberalizzazione a elevato potenziale – scrive – hanno influito anche fattori congiunturali. In una fase di stringenti

vincoli alla spesa pubblica, questi accordi rappresentano strumenti di stimolo all’attività economica e al commercio internazionale che non incidono direttamente sulle finanze statali”.

Senonché il problema è quel “direttamente” che chiude il ragionamento. Perché gli stati, con le loro gelosie e i loro protezionismi, da sempre bestie nere dei mercanti, sono gli stessi che dovrebbero abbattere le barriere che hanno costruito. E proprio in fase di “stringenti vincoli alla spesa pubblica”, ossia di malumori nazionali, non è certo semplice gestirne altri che necessariamente derivano dall’infliggere una robusta dose di globalizzazione al mercato interno. Non è certo un caso che il commercio internazionale si sia ridotto a causa della crisi.

Come esempio basti quello che già ha prodotto il primo veto nel negoziato Usa-Ue: la normativa sugli appalti pubblici.

Gli Usa, notori campioni del liberalismo (altrui) proteggono le proprie imprese nazionali riservando loro una corposa quota della spesa pubblica stanziata per gli appalti e quindi non hanno alcuna intenzione di aprire il loro ricco mercato interno alle imprese estere che, hai visto mai, potrebbero persino competere in casa loro.

Non vi stupisca questa ipocrisia: dire una cosa e praticare il contrario è prassi comune nel pensiero liberale applicato, coi liberali puri a lagnarsi degli stati che dicono che bisogna liberalizzare ogni cosa, ma col quasi fra parentesi.

Nel 2013 perciò, sulle ali della timida ripresa che fa vagheggiare altrettanto timidi balzi del prodotto, è ripartito l’impeto globalizzante al grido: riforme a costo (fiscale) zero e ad alto valore aggiunto.

Il commercio, perciò, innanzitutto.

“Il 2013 – scrive Bankitalia – ha rappresentato un anno di svolta per le iniziative di liberalizzazione commerciale, contraddistinto dall’avvio dei negoziati per la Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), ambizioso accordo bilaterale fra Stati Uniti e Unione europea, dall’avanzamento di quelli per il Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), che interessa oltre agli Stati Uniti e al Giappone numerosi paesi dell’Asia – a esclusione della Cina – e alcuni dell’America latina, e dalla conclusione del primo accordo multilaterale in seno al Doha Round, lo scorso dicembre a Bali”.

Tanta effervescenza è stata sospinta dalla crisi che ha fatto ripensare le strategie della politica commerciale globale. Dopo il fallimento del Doha round, degradato a congerie di accordi bilaterali da quel mega accordo globale che si immaginava sarebbe diventato agli albori del XXI secolo, Usa, Ue e Giappone hanno deciso di intraprendere la difficile sfida degli accordi regionali che, nota la Banca, “rispondono alle esigenze di un sistema produttivo ormai sempre più organizzato su scala globale”. D’altronde che senso avrebbe per un tedesco produrre in Cina se poi non potesse vendere negli Stati Uniti?

Senonché tale logica meravigliosa contrasta con una delle costituenti stessa del pensiero economico-liberale, ossia con gli stati. Gli stati hanno inventato i mercati, a cominciare da quelli interni, gli stati possono distruggerli, a cominciare da quelli internazionali, che peraltro hanno sempre subìto più che apprezzato e con i quali oggi sono costretti a fare sempre più i conti, dovendoseli pure far piacere. Ciò spiega perché ognuno mantenga intero il suo potere di contratto.

“Le negoziazioni tra economie di pari rilievo, tuttavia, sono particolarmente delicate e difficili – nota Bankitalia – richiedendo una maggiore disponibilità a scendere a compromessi. Vi è quindi un concreto rischio che le trattative si protraggano oltre gli orizzonti previsti, come testimoniato dalle difficoltà emerse finora in seno ai negoziati per il TTIP e il TPP”.

Difficoltà non facili, anche per la vastità dell’ambizione del processo di globalizzazione che ormai vuole estendersi a qualunque scibile, sia esso finanziario, regolatorio, normativo o merceologico. Vuole esser tutto per tutti, e per ognuno allo stesso modo.

Quest’ansia omologante trova la sua ragion d’essere nel miraggio dei guadagni, che in epoca di cresci asfittica vengon promessi abbondanti. I “numerosi studi” concordano nel calcolare i benefici derivanti dal liberalizzare nell’ordine dei tre decimi/un punto di Pil, anche se la stessa Bankitalia rileva quanto siano aleatorie e incongruenti tali stime.

Sicché rimane da osservare che di certo c’è solo che il commercio internazionale cala, con grande scorno dei buoni propositi, anche nel primo trimestre del 2014. “Secondo le più recenti previsioni del Fondo monetario internazionale, il volume degli scambi si espanderebbe del 4,3 per cento nel 2014, una crescita ancora contenuta in relazione alla dinamica del PIL mondiale (3,6 per cento), rispetto all’elasticità storicamente osservata”.

Perciò la massima scomessa della globalizzazione viene giocata nel momento di massima debolezza dei commerci internazionali. Proprio per questa ragione, sottolinea la vulgata: per rilanciarla.

Proprio come si fece negli anni Venti del XX secolo, quando tutti i paesi si sottoposero alla cura da cavallo del gold standard proprio per rilanciare il commercio internazionale, a cominciare da quello dei capitali, che sul gold standard, si basava e allo stesso tempo gli stati aumentavano la loro dotazione di gelosie protezionistiche, visto che l’adozione dello standard finiva col deprimere le loro economie.

Poi arrivarono gli anni Trenta.