La Cina bifronte nell’età della transizione energetica

Un interessante approfondimento del quale si è discusso in una recente conferenza presso la banca centrale austriaca dal titolo più che eloquente (Geopolitical shifts and economic strategies: China’s role for CESEE and the euro area) segnala un interessante paradosso che meglio di tanti altri evidenzia la tormentata fase di transizione nella quale le grandi economie del mondo si stanno sperimentando nel tentativo di fare del mondo un luogo più fresco e meno inquinato.

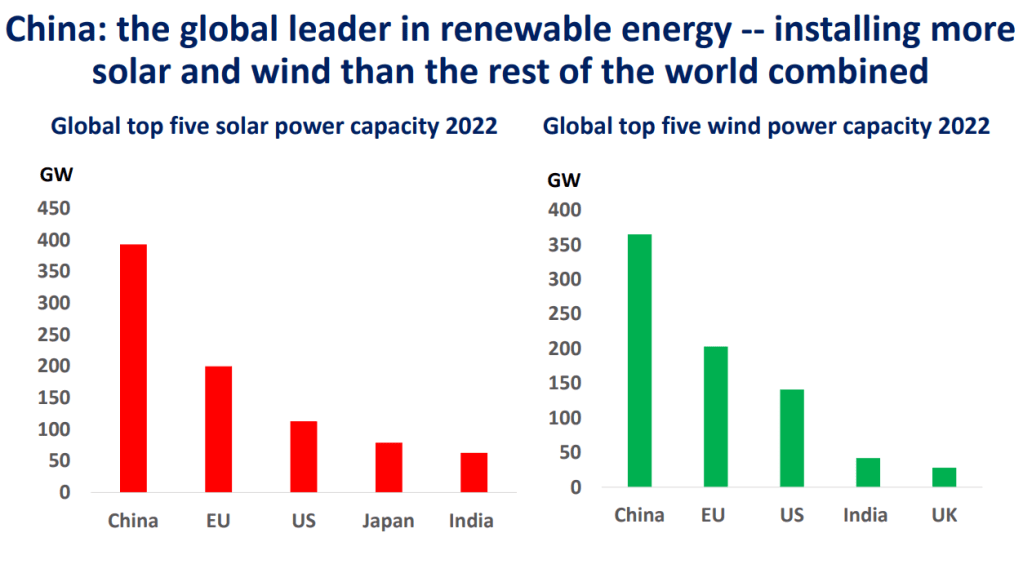

Parliamo della Cina, ovviamente, che ha la caratteristica di essere il maggiore soggetto che emette CO2, e al tempo stesso quello che più di altri produce da fonti rinnovabili.

Questo paradosso non dovrebbe stupirci più di tanto. E’ la migliore rappresentazione possibile della complessità nascosta dietro che quella che con qualche semplicismo viene chiamata transizione energetica. Ogni trasformazione che conduce verso il futuro porta con sé l’eredità del passato per una quantità di tempo che non è possibile comprimere più di tanto. C’è una latenza fisiologica, in ogni transizione, che si può solo gestire, ma non eliminare.

Peraltro la Cina la sua autentica trasformazione, della quale quella energetica è solo un aspetto, l’ha iniziata negli anni ’80. Secondo i dati presentati nel corso dell’evento, il pil cinese fra il 1980 è il 2022 è aumentato 94 volte in valore, passando da 190 miliardi a 18 trilioni. A fronte di questo i consumi energetici sono cresciuti di nove volte. E questo spiega perché la Cina dovrà correre più di altri per raggiungere l’eden della decarbonizzazione.

Peraltro si osserva che il consumo cinese di carbone, che si era stabilizzato dal 2015 in poi, è risalito a partire dal 2021, ma al tempo stesso la gran parte di nuova capacità elettrica, nell’ultimo decennio è provenuta da fonti rinnovabili.

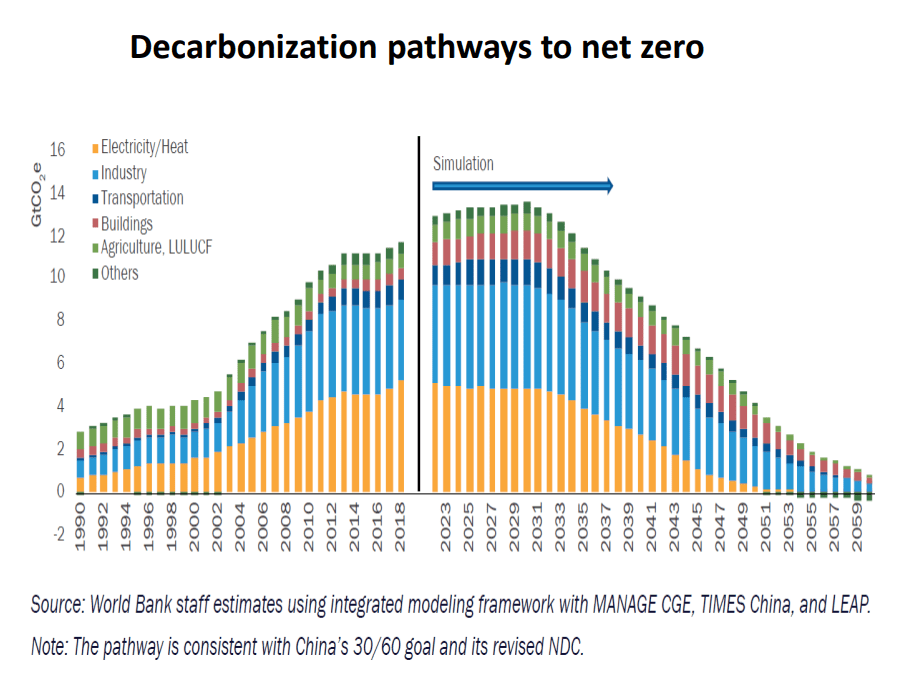

Di fronte a questa situazione, la Cina ha confermato l’obiettivo di arrivare alla neutralità delle emissioni nel 2060, dal picco previsto nel 2030.

Ovviamente tutto questo non costa poco. Si parla di costi incrementali per il settore energetico e dei trasporti pari a 14 trilioni di dollari. E anche di notevoli costi sociali. Le miniere di carbone occupano sei milioni di persone in Cina, e si stima che la decarbonizzazione possa provocare la perdita di 1-2 milioni posti di lavoro da oggi al 2030, per lo più concentrati nella Cina interna e fra i lavoratori meno qualificati.

Insomma, non sarà una passeggiata, ma una maratona. E solo alla fine si capirà chi è arrivato al traguardo. Intanto, alla fascia di partenza, la Cina si presenta con una chiara supremazia nella tecnologia che ruota attorno alla transizione energetica.

E questo è sempre utile ricordarlo.