Back to Africa: alla ricerca della nuova globalizzazione

Fatto molto discusso, e con altrettanta intensità dimenticato, l’ingresso dell’Unione africana celebrato nel corso del G20 indiano è un ottimo spartiacque del discorso internazionale sull’Africa, che ogni tanto emerge dalle nostre cronache ombelicali per finire subito sommerso dal prossimo tweet di un qualche d’uno.

Qui tentiamo invece di percorrere una strada diversa. Prendiamo il G20 indiano come punto di partenza di un lungo percorso di osservazione ponendoci una semplice domanda alla quale proveremo a rispondere dedicando un’attenzione crescente alle vicende africane: siamo forse all’inizio di un modo diverso, per il mitico Continente Nero, di vivere la sua internazionalizzazione?

Come sanno gli appassionati di storia, l’Africa è sempre stata al centro dell’internazionalizzazione, e principalmente per un fatto: la sua straordinaria ricchezza di materie prime. In epoca antica l’oro della Nubia rese celebri gli egiziani. In epoca moderna, proseguendo una tradizione che risaliva anch’essa all’antichità, il commercio di schiavi africani rese ricchi gli europei, finché non arrivarono a vergognarsene. Il piccolo Belgio fece fortuna col rame del Congo. Poi, quando arrivò l’epoca del petrolio, si scoprì che l’Africa ne era ricchissima, e oggi, che tutto il mondo scopre la fame di minerali strategici per la transizione energetica, ci accorgiamo che anche di quelli l’Africa è piena. Insomma più che un continente una cornucopia del mondo.

Fin qui la storia, che perciò è una storia di sfruttamenti e malversazioni e violenza, che gli stessi africani, per complicità, insipienza o semplice avidità, hanno consumato molte volte a danno dei propri fratelli. Lo fanno ancora adesso. Tutti noi siamo cresciuti orecchiando di una qualche guerra africana o di un colpo di stato. Esistono persino interessanti statistiche.

E anche questa estate ci ha regalato un paio di soprese, in Niger e Gambon, dove si sta consumando un avvicendamento dei poteri dei quali è difficile capire ragioni e conseguenze, ma che sarà sicuramente interessante osservare.

Osservare per capire, che significa innanzitutto studiare. L’Africa è un universo del quale la gran parte di noi non è così diverso dal mitico turista statunitense, tratteggiato dalle satire, che ignora dove sia il tal paese europeo o asiatico. In fatto di Africa la gran parte di noi è semplicemente ignorante. E ammetterlo è già un buon modo per superare questa limitazione che è una delle conseguenze più devastanti della storia.

Mi pare sia stato Henri Pirenne il primo a teorizzare la profonda frattura fra Europa ed Africa, tutta interna al Mare Nostrum romano, all’epoca di Maometto, che spezzò l’unità millenaria del Mediterraneo allontanandoci spiritualmente, e quindi culturalmente, dall’Africa, che era stata fino ad allora una culla della nostra civiltà.

Quella frattura non si è mai più ricomposta. E l’ignoranza di noi europei nei confronti dell’Africa è una chiara evidenza di questa rottura secolare, che nei secoli è stata colmata semplicemente trasformado l’Africa in una preda. Per cui celebriamo il paradosso di sapere tutto ciò che accade negli Stati Uniti, nostra patria putativa, e nulla di quello che sta accadendo in Africa.

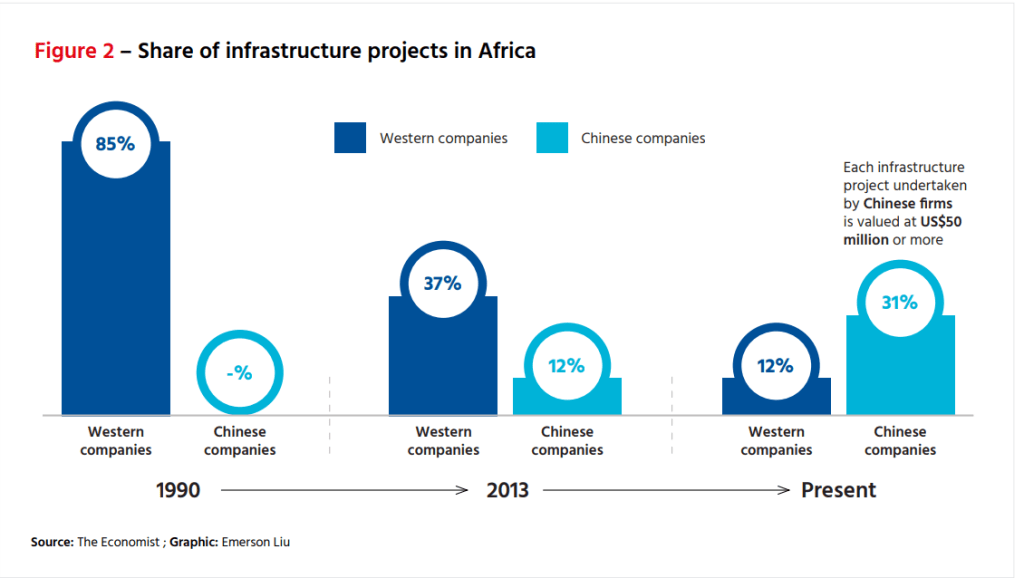

Il che dà un enorme vantaggio competitivo ad altri paesi, con l’occhio più lungo del nostro, come la Cina, che invece sull’Africa sta costruendo un solido punto d’appoggio per la sua internazionalizzazione. Per le materie prime, ovviamente. Ma non solo: la Cina, e lo vedremo, sta sviluppando un approccio molto articolato per agganciarsi all’Africa, profittando anche della disattenzione di noi occidentali, che, rinchiusi in noi stessi, dimentichiamo quanto la nostra storia, ma anche il nostro destino, abbia a che fare con l’Africa.

Detto in poche parole: è il momento di tornare in Africa. Innanzitutto studiandola. Noi proveremo a offrire qui qualche contributo. Male che vada, ne sapremo tutti di più. Buona lettura.