Complessità, fluidità e incertezza: la nuova trinità dell’economia internazionale secondo il Fmi

Succede di tutto, ma sembra non succeda nulla. Le previsioni di crescita spostano decimali, gli indici di borsa aggiornano i rialzi. E tuttavia questa quiete rumorosa nutre forze potenti, che il Fmi nel suo ultimo WEO cerca con notevole sforzo di farci conoscere.

Tre parole, innanzitutto: complessità, fluidità, incertezza. Ciò per dire che queste forze sono non lineari, ossia non hanno causazioni facili da vedere e tantomeno da spiegare. Sono “liquide”, nel senso che Zygmunt Bauman ha dato a questa parole, ma anche evanescenti ed esplosive. Infine, sono incerte. L’economia non esprime alcuna teleologia, vive istantaneamente di se stessa. L’incertezza è ciò che alimenta i rischi, com’è noto. E quindi la crescita del rischio spiega bene il momento rialzista dei mercati. Al punto che molti osservatori iniziano a sospettare che siamo di fronte a quell’euforia irrazionale che nel 2000 affondò i titoli tecnologici, con l’intelligenza artificiale al posto delle dot.com. Ma, se ci pensate bene, sono l’una conseguenza dell’altra.

Nulla di nuovo sotto il sole. L’irrazionalità appartiene alla logica economica. Nel Seicento la gente impazziva per i tulipani olandesi, oggi per chat Gpt. Ma limitarsi ad osservare la mania non dice nulla sulle sue ragioni, che hanno motivazioni profonde delle quali non si parla mai.

Magari ne parleremo altrove. Qui limitiamoci ad osservare i dati. Ma prima ancora un’evidenza. Il trauma Trump è stato ormai metabolizzato. Ogni volta che il presidente Usa fa una delle sue sparate – di recente sulle terre rare cinesi – il mercato vende, e poi ricompra l’indomani, quando magari Trump dice il contrario. Ormai anche questa “doccia scozzese” appartiene alla nostra psicologia. Vince chi sta fermo sembra di capire. E quindi innanzitutto chi se lo può permettere.

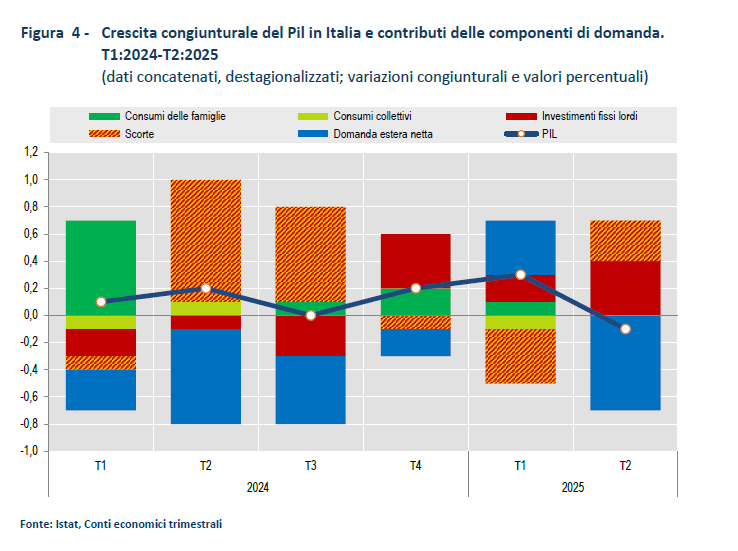

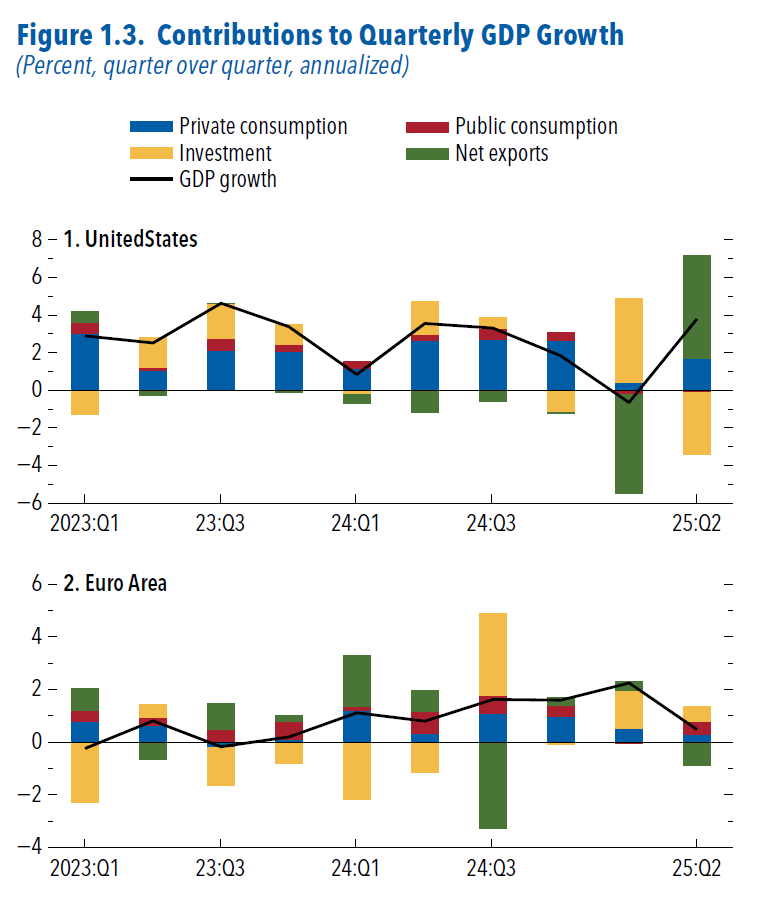

Ma se questa strategia vale per gli investitori sui mercati, non può funzionale per i governi che sono alle prese con una difficile ricomposizione dei loro bilanci. E devono farlo scontando una incertezza ancora notevole che trova nel commercio – il livello delle tariffe medio internazionale rimane al 19% – il suo principale attivatore. Per comprendere meglio la questione, può essere utile osservare le componenti del pil negli ultimi trimestri delle principali aree economiche.

Questi istogrammi raccontano molte storie, se uno li osserva per più di qualche minuto. Ne scegliamo una: l’andamento speculare, nel secondo trimestre 2025, quindi a shock Trump innescato, della componente del commercio estero sul pil negli Usa e in Cina, e l’andamento, altrettanto speculare, della componente degli investimenti. Questo lascia immaginare che siano all’opera meccanismi di compensazione capaci di cambiare la struttura economica di questi due grandi paesi. Con l’aggravante che Usa e Cina sono i due grandi magneti attorno ai quali si stanno configurando i campi delle relazioni economiche internazionali. L’Eurozona, al contrario, in manifesta crisi esistenziale (e quindi anche industriale), non ha capacità di ingaggiare alcuna delle sfide epocali che pure dovrebbero vederla attrice protagonista. Il Giappone non ha sufficiente massa critica. Entrambi condividono una chiara natura e sorte di vassallo. Rimane da capire di chi.

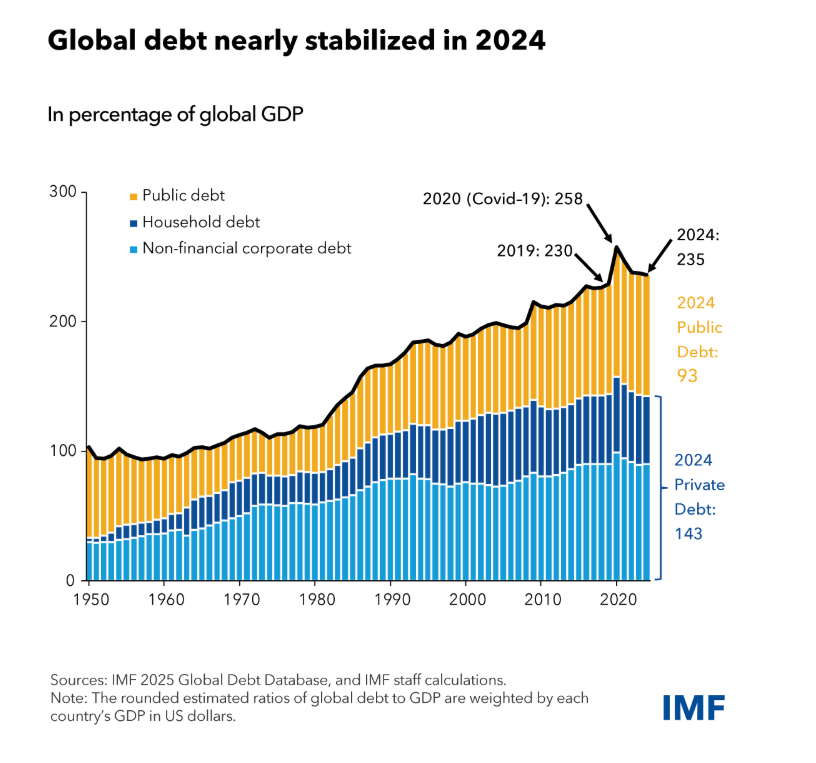

E questo spiega perché i mercati reagiscono solo quando le scosse partono dagli Usa o dalla Cina. E anche perché il Fmi ricordi i benefici che sono derivati, nei decenni passati, dallo sviluppo di cornici multilaterali. Appello poco più che vano, in un mondo che ormai si conferma sempre più indirizzato verso i grandi stati. Lo stesso Fmi riconosce che ormai “le regole dell’economia globale sono in continua evoluzione”. Pochi dubbi su chi stia conducendo il gioco.