Etichettato: credit suisse

E anche oggi il dollaro cederà lo scettro domani

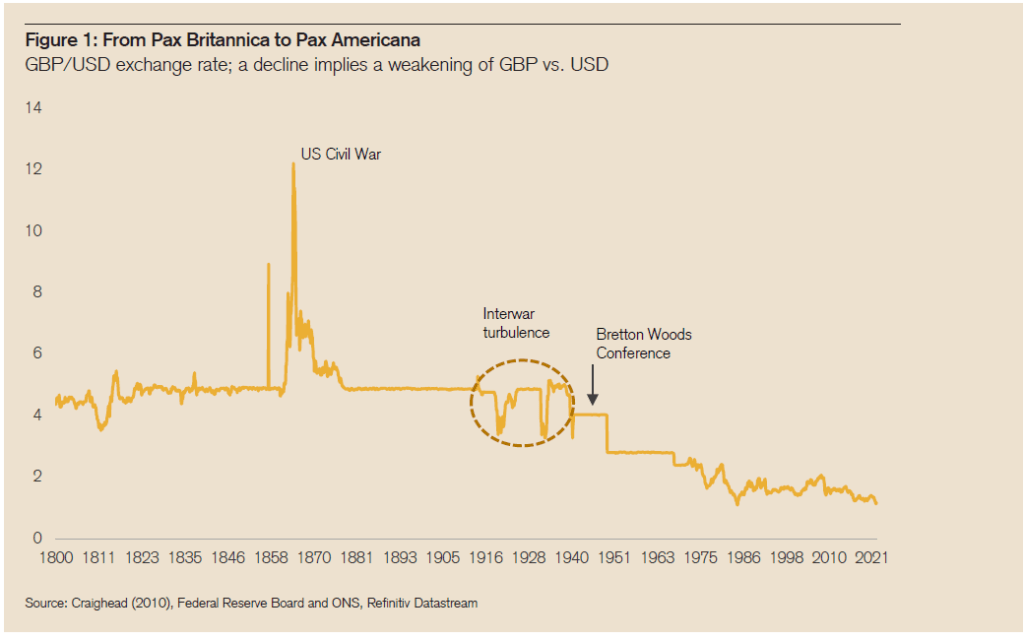

I volenterosi redattori del rapporto presentato di recente da Credit Suisse sull’evoluzione prevedibile del sistema monetario internazionale sono troppo avveduti per credere all’idea che sia davvero possibile che una valuta egemone, per ragioni che hanno a che fare con la storia piuttosto che con le semplici variabili economiche, possa cedere il suo posto a un diverso ordine monetario in assenza di ragioni più che robuste che lo motivino. Perciò, fra le righe della loro ricostruzione, assai istruttiva e lettura consigliata per chiunque si interessi di queste cose, dicono a un certo punto che è “più probabile un’evoluzione graduale verso un sistema monetario più multipolare”.

Noterete la prudenza. Anche un po’ scontata, se volete. Perché il grafico che apre questo post dimostra con chiarezza che il mondo monetario è già multipolare. Persino nel settore dove il dollaro primeggia indiscusso, ossia quello degli scambi sul mercato valutario, non esiste unipolarismo, e anche in quello che viene subito dopo, quello delle riserve internazionali, il dollaro, per quanto egemone, arriva a denominarne circa il 60 per cento. C’è spazio per l’euro, quindi. Lo yen, la sterlina e ormai anche per lo yuan cinese, che pure sgomita senza crederci troppo.

E questo per la semplice ragione che una moneta non è un semplice strumento: è l’espressione di un mondo che deve piacere e convincere parecchie persone per diventare un reale punto di riferimento. E una moneta inconvertibile, emessa un regime politico che ancora deve convincere molta parte del mondo della sua affidabilità (per tacere della sua popolarità) non sembra fatta apposta per suscitare entusiasmo. La storia peraltro racconta con chiarezza quanto sia stata lunga e complicata la transizione che ci ha condotto dall’egemonia britannica a quella statunitense.

Ciò per dire che il dollaro potrà combinarne ancora molte prima che il mondo di stanchi di lui. E se lo farà non sarà perché ne ha fatta una di troppo, ma perché l’emittente – ossia il governo (la società) americana – ne ha fatta una di troppo, e nel frattempo il resto del mondo si è organizzato per offrire un’alternativa. Alla quale magari contribuirà la tecnologia delle monete digitali. Ma nessuno può saperlo.

Se è questa la multipolarità alla quale fa riferimento il rapporto delle banca lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo lo Zio Sam riempie il mondo di verdoni.

La lenta estinzione dei negozianti

Il profondo sommovimento economico e politico reso possibile dalle tecnologie digitali si potrebbe rappresentare con una sola parola: disintermediazione, ossia eliminazione dei corpi intermedi che separano un bene o un servizio da chi vuole fruirne. Qualche esempio aiuterà a comprendere. Fra la fonte di un’informazione e chi fruisce dell’informazione ci sta di solito un corpo intermedio, ad esempio un giornale. Fra la sovranità politica e l’esercizio di questa sovranità ce ne sta un altro, ad esempio un politico eletto o un’istituzione. Fra chi produce un frullatore e chi lo compra ce ne sta un altro ancora, ad esempio un negozio.

Questa organizzazione dura da secoli e ancora è quella che va per la maggiore. Con la differenza che oggi viene questionata sempre più fermamente, e non solo da cittadini delusi dalla politica che pensano di poter votare le leggi on line. Ma anche dagli smanettoni che creano monete virtuali e sistemi di pagamento come Bitcoin per disintermediare le transazioni monetarie e liberarsi delle banche. E ancora di più dai produttori, che hanno scoperto di poter tagliare drasticamente la catena di distribuzione, e quindi riportare profitti su di sé, consentendo al tempo stesso di far risparmiare anche il consumatore. In sostanza produttori e consumatori si dividono le spoglie del povero commerciante, ossia il soggetto che mediava fra il bene e il consumatore, che ormai sta gradualmente scomparendo. Nell’epoca di internet non serve una persona che compri per rivendere. Bastano un computer e uno spedizioniere e una struttura che gestisca il back office delle transazioni on line.

Questa tendenza la sua può osservare guardando una tabella che ho trovato su uno studio recente di Credit Suisse.

Il resto dell’articolo è disponibile su Crusoe. Per leggerlo è necessario abbonarsi. Tutte le informazioni le trovi qui.

L’eurozona diventa il Grande Creditore

Un studio recente pubblicato da Credit Suisse ci propone un grafico che racconta una storia ancora poco osservata nel dibattito pubblico sugli squilibri globali, ossia il ruolo notevole che sta recitando l’eurozona nella loro mancata correzione.

Il primo dato che salta all’occhio è che la zona euro, alla fine del 2015, era di fatto il primo creditore globale, con attivi di conto corrente che sfioravano i 400 miliardi di euro, superiori persino a quello della zona asiatica, che fino alla crisi era saldamente al primo posto. Da allora, peraltro, l’attivo è pure aumentato. Casualmente (?) l’attivo dell’eurozona è speculare al passivo degli Stati Uniti, che negli ultimi quindici anni ha sempre viaggiato attorno ai 400 miliardi di euro, con un picco di 800 intorno al 2006. Per una serie di ragioni, a cominciare dal ruolo svolto dal dollaro nel sistema finanziario come bene rifugio, il conto corrente Usa è drammaticamente migliorato dopo la crisi, riportandosi al suo valore di lungo periodo dal quale si è mosso molto poco negli ultimi anni.

Un’altra evoluzione molto interessante la racconta l’evoluzione del conto corrente dei paesi mediorientali, ossia dei grandi esportatori di petrolio, per i quali il saldo complessivo, complice la crisi petrolifera, è diventato negativo dal 2014 in poi per la prima nel quindicennio osservato.

In Asia, escluso il Giappone che viaggia su un attivo di conto corrente sostanzialmente stabile, l’attivo è tornato quasi al livello pre crisi, mentre il saldo è notevolmente peggiorato nei paesi dell’America Latina, che a livello aggregato hanno un deficit di 200 miliardi di dollari.

Questa sorta di planisfero dei debiti ci dice una cosa molto semplice: il blocco euro-asiatico è creditore di quello atlantico per centinaia di miliardi di dollari, e l’eurozona guida la fila dei creditori. Chiaro susciti qualche nervosismo oltreatlantico.

I crediti bancari italiani (e le banche) continueranno a soffrire

Ultima in ordine d’arrivo, la sostanziale bocciatura di S&P della strategia del governo italiano per ridurre le sofferenze bancarie italiane, non aggiunge granché alle numerose analisi che sono state svolte all’indomani dell’accordo raggiunto fra il governo e la Commissione europea. La garanzia governativa offerta alle obbligazioni senior cartolarizzate con sottostante crediti deteriorati, in tal senso, viene interpretata per quello che sostanzialmente è: un modo per prendere tempo sperando che la ripresa, semmai arriverà robusta quanto serve, faccia il miracolo.

Per dirla con le parole di S&P, “il piano italiano per ridurre i non performig loans non è per niente una cura”, semmai un palliativo. La qualcosa è di sicuro meglio che niente, ma non vuol dire che sarà sufficiente. Ma questo non dipende dalla manovra in sé, ma dalla quantità di NPLs che le banche italiane si trovano a dover gestire. Le stime di S&P parlano di 350 miliardi di crediti sofferenti, dei quali ben 207 sono considerati NPLs, ossia deteriorati.

Per capire quanto pesi questa contabilità sui bilanci bancari italiani, può essere utile una simulazione svolta dal Credit Suisse alcuni giorni fa, che lascia anche immaginare perché non sia stato possibile procedere con il progetto di bad bank di cui si era parlato nei mesi scorsi.

La banca ha calcolato che sui circa 200 miliardi di NPLs il settore bancario abbia riserve che ne coprono 113. Ipotizzando che i 200 miliardi venissero conferiti alla bad bank con un haircut del 75%, ciò avrebbe significato una svalutazione da circa 150 miliardi che, al netto dei 113 miliardi di riserve, avrebbero cumulato una perdita secca da 37 miliardi per il settore bancario, che avrebbe aperto notevoli problemi nei capitali bancari. Nella tabella elaborata da Credit Suisse si evidenziava che Intesa e Unicredit avrebbero subito i cali maggiori, rispettivamente per circa quattro e sei miliardi, seguiti da Mps con oltre due.

Ovviamente nessuno vuole sentire parlare di ricapitalizzazioni bancarie, di questi tempi, ed è comprensibile che le banche non avrebbero accettato di buon grado di accollarsi svalutazioni tanto rilevanti.

Sicché alla fine il governo, dovendo tenere conto dei paletti europei, ha finito con l’approvare una soluzione che, di fatto, scontenta tutti. “Noi pensiamo – scrive S&P – che il meccanismo italiano (GACS) non produrrà probabilmente benefici comparabili con quelli del meccanismo usato in Irlanda e Spagna nel 2009 e nel 2012”. In questi paesi, infatti, si creò una band bank che attinse ai fondi europei dell’ESM, che però hanno la scomoda caratteristica di essere condizionati, ossia soggetti ad accordi preventivi con l’Europa. E anche questa possibilità, visti i rapporti non proprio idilliaci fra il nostro governo e la Commissione, è stata giudicata evidentemente troppo difficile da osservare.

“Per queste ragioni – conclude S&P – noi crediamo che il GACS non avrà probabilmente immediato impatto sul rating delle banche italiane”.

Ciò vuol dire che le sofferenze rimarrano lì.

E che le banche continueranno a soffrire.

Il serpente (bancario) che striscia nel paradiso svizzero

Poiché è il destino dei migliori rimanere vittima del loro mito, ecco la nostra Svizzera scoprire nel suo bel seno montuoso e opulento un serpente pronta a morderla, malgrado lo abbia allevato amorevolmente, ignorando forse la sua natura maligna.

Il mito della Svizzera – il suo sistema bancario – si scopre esser divenuto ormai una perniciosa peculiarietà, persino in un mondo che bada ai rendimenti (meglio se occulti) tanto quanto dice pubblicamente di disprezzarli.

Sulle banche la Svizzera ha d’altronde costruito la sua fortuna, quindi solo dalle sue banche potrà arrivarne la rovina. E non per una qualche forma di equilibrio karmico, ma per pura conseguenzialità.

L’ultimo staff report del Fmi sulla Svizzera ci racconta che nel 2013 la crescita è stata brillante, il 2%, trainata dal consumo interno a sua volta favorito dagli aumenti retributivi e da un’inflazione nulla o sostanzialmente negativa che ha finito col far crescere la ricchezza reale. Inoltre (fra i pochi in Europa), il settore delle costruzioni ha avuto una robusta ripresa e persino il settore esterno è migliorato, tanto da contribuire anch’esso alla crescita del Pil. Il tutto con un mercato del lavoro dove la disoccupazione è cresciuta al 3,2%. Avete letto bene: 3,2%.

Insomma: il 2013 ha portato più ricchezza ai nostri amici svizzeri, e buon per loro.

Ma poiché nulla è gratis, tantomeno la ricchezza, ecco che questa narrazione paradisiaca nasconde un paio di capitoli horror.

La Svizzera infatti solo l’anno scorso è uscita da un paio d’anni di deflazione provocata dall’apprezzamento del franco svizzero, a causa del quale la banca centrale ha dovuto fissare una soglia di intervento, che ha fatto crollare sottozero l’inflazione importata con l’acquisto di beni e servizi esteri. Adesso la situazione si è stabilizzata, ma solo perché l’inflazione interna, provocata dall’aumento di beni e servizi locali, ha bilanciato la deflazione importata, e quindi l’inflazione è sostanzialmente a zero.

Ciò malgrado, i problemi provocati dal cambio non sono stati risolti. Gli svizzeri speravano poi che prima o poi accadesse il contrario di quanto accaduto dopo la crisi, quando un diluvio di capitali cercò rifugio in Svizzera facendo schizzare il franco alle stelle, con grave nocumento per i commerci elvetici. Ma tale normalizzazione dei flussi di capitale ancora non si è verificata, nota preoccupato il FMI.

Di conseguenza il bilancio della banca centrale, chiamata ogni volta a comprare asset in valuta estera per fare abbassare il franco, ora quota l’80% del Pil “ben al di sopra del livello osservato nelle altre economie avanzate, con l’eccezione di Hong Kong e Singapore”.

Uno dice: embé?

Ricordate che la banca centrale è un organismo pubblico. Di recente, per dire, la SNB per la prima volta nella sua storia recente, non ha trasferito utili alla confederazione a causa di una grossa perdita registrata sulle valutazioni delle sue riserve auree. Qualcuno l’ha notato, e il Fmi pure. Tanto da specificare che “i rischi derivanti dall’aumento di bilancio della SNB devono essere mitigati”.

La SNB inoltre teme che il crollo dei prezzi nell’eurozona torni a importare deflazione di nuovo nel paese e perciò si guarda bene dal mollare la presa sul franco che, qualora si rivalutasse sull’estero, potrebbe contribuire a questo movimento deflazionario interno.

Il fatto è che la pressione provocata dal mito – la Svizzera come paradiso terrestre del capitale – finisce con lo scaricarsi addosso all’economia reale.

L’abbondanza di afflussi, che ha determinato per vie traverse l’aumento di ricchezza che abbiamo visto, ha messo sotto forte pressione il mercato immobiliare e contestualmente, le banche, che giò avevano patito il contraccolpo della crisi all’indomani del crack Lehman. Ricordo solo che il governo ha dovuto precipitosamente salvare Ubs, una delle due banche sistemiche Svizzere comprando asset incerti e ricapitalizzandola.

Il Fmi nota che oggi, mentre le grandi banche sono dimagrite e hanno aumentato il capitale, le banche cantonali hanno aumentato notevolmente i loro bilanci proprio a causa dell’aumento spropositato dei valori immobiliari, arrivati ai massimi storici. Sicché tali banche ora sono notevolmente esposte al rischio di una correzione dei prezzi, nonché a quello indiretto di un aumento dei tassi.

Per darvi un’idea di quanto sia cresciuto il mattone svizzero, ormai ben al di là della crescita dei redditi, basti considerare che i prezzi sono aumentati in media del 6% l’anno dal 2008 in poi, cioé da quando il franco svizzero è diventato un bene rifugio. In termini reali questi prezzi non si vedevano dai primi anni ’90, quando poi ci fu una brusca correzione. La qualcosa in un momento in cui il debito accumulato dagli svizzeri per accendere mutui è arrivato a superare il 140% del Pil (100% quello delle famiglie) non è certo rassicurante, né nel confronto internazionale né in quello storico. D’altronde con una crescita del credito immobiliare a tassi del 5% annui dal 2009 era inevitabile.

Tanto che malgrado le prospettive rimangano buone – il sole non tramonta mai in paradiso – il rischio del morso del serpente bancario cresce di giorno in giorno. E che tale morso possa arrivare dalle banche locali è solo l’ennesima beffa.

Le banche cantonali, infatti, sono poco diversificate e concentrate proprio sui prestiti immobiliari, avendone in pancia circa il 35% del totale. Un altro 26% si deve alla generosità della Raiffeisen bank, banca cooperativa, e alle banche regionali. E anche se gli stress test hanno condotto a conclusioni rassicuranti, pure in caso di crash immobiliare, l’Fmi nota che tali test vanno presi con le dovute pinze, visto che il regolatore non ha potuto avere accesso ai dati delle singole banche, ma le ha valutate nel loro insieme.

Aggiungete al cocktail che molte di queste banche cantonali sono sponsorizzate da garanzie pubbiche dei cantoni, il che le ha incoraggiate ad aumentare i rischi, col risultato che in molti casi la somma di queste garanzie ha ecceduto, divenendone addirittura un multiplo, il Pil dei singoli cantoni. Capite da soli quanto siano credibili, queste garanzie.

Non che i colossi destino meno preoccupazioni. I due giganti svizzeri, che primeggiano nella classifica delle banche troppo grandi per fallire, sono talmente gonfi di asset, malgrado il 16% di calo da inizio crisi, e interrelati che possono facilmente importare problemi dall’estero quanto esportarli.

Considerate che pesano circa la metà degli asset del sistema bancario nazionale e che hanno erogato il 30% del totale dei mutui immobiliari concessi. Mentre due compagnie assicurative ramo vita e tre compagnia assicurative sugli altri rami pesano il 50% del mercato col 65 dei premi incassati dall’estero e il 95 dei premi di riassicurazione collegati a business esteri. E questo, in un contesto di tassi bassi, che affaticano il modello di busines assicurativo, è un altro elemento di rischio.

Tutto ciò si inserisce in un contesto in cui il solo settore finanziario pesa circa il 10% sul Pil nazionale e occupa il 5% della forza lavoro. Per la cronaca, il grosso ell’esposizione finanziaria Svizzera è concentrata verso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. E malgrado il dimagrimento, i bilanci delle due banche insieme quotano ancora 2,3 volte il Pil elvetico, la metà di quanto fosse prima del crack.

Il serpente perciò, è ancora bello grosso.

Grosso e arrabbiato. Il private banking infatti, uno dei fiori all’occhiello del paradiso svizzero, gestisce anche tramite UBS e Credit Suisse una montagna di denaro – il Fmi stima pesi un quarto del private banking globale – che adesso guarda con sospetto il suo ospite alpino, pressato com’è dai governi di mezzo mondo che vogliono scardinare una delle fonti di celebrità della Svizzera insieme agli orologi e la cioccolata: il segreto bancario. Considerate che la metà dei ricavi del sistema bancario elvetico dipendono proprio dalle gestione di questa ricchezza altrui. La sola Ubs, che è la prima nella classifica mondiale per asset under management, ha superato abbondantemente i 1.500 miliardi di masse gestite, il quadruplo della Deutsche Bank.

Essere svizzeri, d’altronde, deve pure rappresentare un qualche vantaggio competitivo.

Ma domani?

Domani i cherubini che abitano il paradiso dovranno fare i conti con tutti i problemi qui sommarizzati più altri capaci di impensiere anche un paese con una posizione fiscale a dir poco invidiabile.

Gelosi del loro paradiso, infatti, gli svizzeri hanno ristabilito con voto popolare che tornino le quote all’immigrazione, interrompendo una consuetudine di libera circolazione dei lavoratori che durava dal 1999 quando la Svizzera raggiunse con la Ue un accordo in tal senso. Decisione che, secondo il Fmi, ha contribuito al successivo decennio d’oro della Svizzera. La decisione popolare rischia di irrigidire le relazione con l’Ue (che insieme agli Usa ha preso di punta il segreto bancario svizzero). Senza contare che va a impattare su una società che invecchia e che ha già reso necessario un intervento sulle pensioni.

E poi c’è la questione delle tasse che la Svizzera fa pagare alle corporation che hanno generato e continuano a generare, proteste in mezzo mondo, costringendo il governo a sviluppare una strategia di riforma del regime fiscale che dovrebbe entrare in vigore nel 2018, proprio mentre si allentano i legacci del segreto bancario. Ossia i due asset sui quali la Svizzera ha costruito la sua fortuna.

Ed eccolo qua il nostro paradiso terrestre: banche che somigliano a quelle di Hong Kong, bolle immobiliari alla cinese, debiti privati all’americana, pulsioni nazionaliste alla francese, disciplina fiscale alla tedesca, tasse lussemburghesi e finanza all’inglese.

La confederazione elvetica.

Ossia globale.

(2/fine)