Etichettato: nuova globalizzazione

La nuova globalizzazione parte dall’Asia e punta in Africa

Un interessante bollettino pubblicato dalla Bis di Basilea conferma una tendenza già osservata da altri, che perciò inizia a diventare un fatto concreto: non c’è nessuna deglobalizzazione. Semmai una nuova globalizzazione.

Questo sorgere inizia già a mostrare alcune caratteristiche che gli economisti della Banca sintetizzano con una semplice parola: allungamento. Le catene del valore (Global value chain), ossia i collegamenti che portano una merce o un servizio da un punto a un altro, dal produttore al consumatore potremmo dire, si sono appunto allungate.

Semplificando molto, il succo è che i due centri che fino a ieri l’altro hanno animato in gran parte la globalizzazione, ossia USA e Cina, oggi vedono interporsi nuovi soggetti, per lo più in Asia. Fra i due litiganti, come sempre gode un terzo. Ma questo non vuol dire che si siano interrotte le comunicazioni fra i due grandi centri dell’internazionalizzazione. Anche litigare è una forma di comunicazione. E se si mette in mezzo un terzo ciò che accade è che aumenta il rumore di fondo, quindi serve più tempo per fare le stesse cose di prima. E questo non è necessariamente un problema: le cose comunque si fanno.

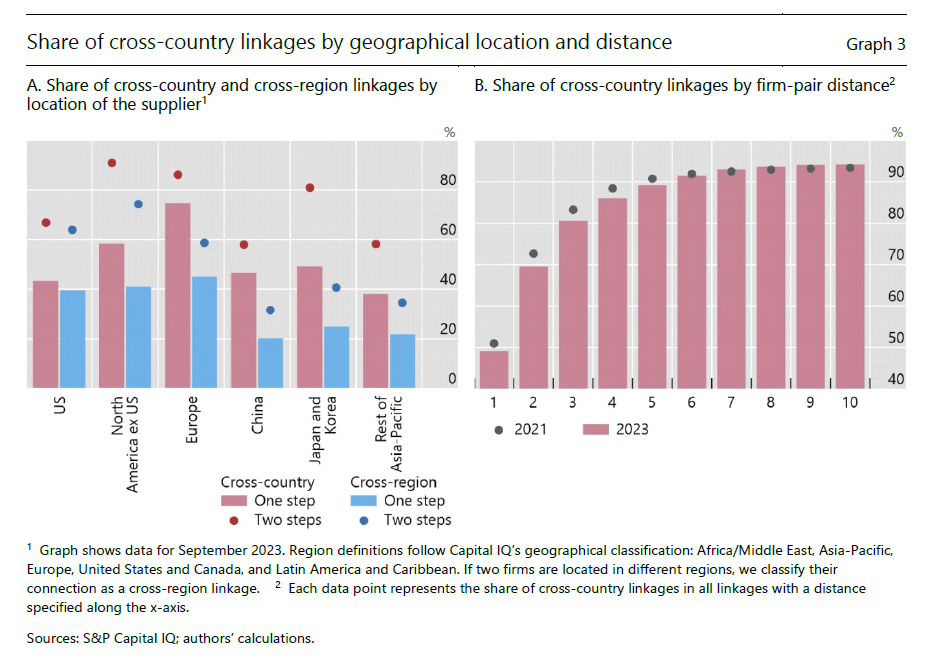

Questo, in pratica, esemplifica il grafico sopra. Notate che le relazioni che implicano due passaggi fra fornitore e consumatore sono assai più fitti di quelli che ne implicano uno solo. Fenomeno analogo, anche se meno inteso, si osserva se guardiamo non più alla geografia dei collegamenti, ma ai settori industriali.

La Bis ha confrontato questi collegamenti osservati nello scorso settembre, con quelli esistenti a dicembre 2021. Il risultato ha condotto ad alcune conclusioni. La prima è che “la dipendenza dai fornitori transfrontalieri è diminuita notevolmente”. Da cui si deduce un aumento dei collegamenti indiretti. I famosi terzi che godono. Quindi sono aumentate anche le distanze che si devono percorrere per concludere gli scambi. E questo ha ovviamente un impatto sulla logistica e sui costi dei trasporti che finisce col ripercuotersi sui costi di produzione e quindi quelli finali. Queste osservazioni, inoltre, confermano una tendenza di lungo periodo osservata in Asia, ossia una “maggiore integrazione regionale delle catene di approvvigionamento”.

Se prima la Cina spediva gli smartphone direttamente in California, per fare un esempio, adesso magari ci sarà un prodotto che fa tappa in Vietnam prima di arrivare alla destinazione finale. Ciò implica che i collegamenti fra Cina e Vietnam devono svilupparsi. Detto diversamente: la nuova globalizzazione potrebbe risultare in un numero di connessioni che aumentano rispetto al passato, ossia in una accresciuta densità di relazioni, che però ancora non sembra si sia concretizzata.

Forse la vedremo alla fine di questi processi di riallineamento. Un’altra evidenza utile da sottolineare è che “le imprese asiatiche hanno in genere un numero significativamente maggiore di partner commerciali all’interno dell’Asia che all’esterno dell’Asia, il che indica un maggiore grado di coesione della rete”. La globalizzazione sta fiorendo in Asia, insomma. Questo solleva la domanda se non sarà l’Asia il centro propulsore di questa nuova globalizzazione.

I due grafici ci dicono anche altre cose, spiega la Bis. “Il grafico 1 mostra la preponderanza delle imprese manifatturiere asiatiche e l’elevato grado di integrazione regionale del commercio in Asia. Le imprese degli Stati Uniti (in blu) e dell’Europa (in verde) compaiono in cluster separati, il primo con stretti collegamenti con l’Asia ma anche come cluster “atlantico” separato in alto a sinistra. In termini di industrie, il grafico 2 mostra il grande peso dei settori della tecnologia dell’informazione (IT) e automobilistico all’interno del manifatturiero”.

Quindi Asia, non più solo Cina, grandi produttori del mondo. Computer e automobili, grandi produzioni del mondo. Se considerare che un’auto somiglierà sempre più a un computer in movimento, comprendete perché i governi del mondo sono così in ansia quando si parla di transizione energetica e minerali critici.

L’allungamento delle catene di produzione porta con sé un’altra domanda, stavolta connessa al calcolo economico, che predilige per ovvie ragioni di costi le catene corte rispetto a quelle lunghe: arriverà il momento in cui i produttori (e i consumatori) vorranno di nuovo accorciare i tempi (e quindi i costi) degli approvvigionamenti?

Nessuno può saperlo. Ed è proprio la risposta a questa domanda che contribuirà a decidere il destino dell’Africa, che si trova proprio nel mezzo fra Asia e Usa-Occidente. Nel frattempo può essere utile ricordare che già molte auto si producono in Africa, e che il continente è pieno di minerali critici. Chi ha orecchi intenda, diceva il filosofo.

Inflazione e/o globalizzazione? Questo è il problema

Bentrovati. Ci siamo salutati ai primi di agosto, quando abbiamo chiuso la stagione dedicata alla Reglobalisation, presentando quella che inizia oggi e che abbiamo chiamato Disinflation, con la domanda se i due processi in corso non fossero facce di una stessa medaglia.

Le cronache dell’estate, che molto spazio hanno dedicato a questioni delle quali sarà interessante osservare gli sviluppi, come la nascita del cosiddetto Global South, piuttosto che il G20 indiano durante il quale l’Unione Africana è diventata parte dell’organizzazione, mostrano che la domanda aveva un qualche senso.

Il mondo sta riorganizzando le sue relazioni, che in economia si chiamano catene di produzione, e, inevitabilmente, tutto ciò ha conseguenze sul livello generale dei prezzi, per la semplice ragione che sta nascendo una nuova economia internazionale. E questo è sempre un processo doloroso, che i prezzi non possono che registrare infiammandosi, peraltro incoraggiati da una congiuntura piuttosto avversa e da politiche monetarie e fiscali non sempre avvedute.

Per farla semplice, potremmo dire che la grande deflazione iniziata alla fine degli anni ’90 e culminata nelle politiche monetarie a tassi negativi, come risposta non sempre efficace alla freddezza dei prezzi, era la rappresentazione di un certo equilibrio economico dove i fattori di produzione, abbondanti e a poco prezzo, circolavano assai più liberamente di oggi, lungo catene di scambi stabili e “sicure”. Semplificando: l’America produceva in Cina, l’Europa si alimentava in Russia, e tutti vivevano felici e (quasi) contenti.

Adesso il giocattolo si è rotto. America ed Europa stanno cercando diversi modi di produrre e alimentarsi, e quindi in questa faticosa ricerca di un nuovo equilibrio, sul quale sono cadute come meteoriti una pandemia e una guerra, il clima è diventato improvvisamente bollente. E i prezzi di conseguenza.

La nuova globalizzazione che sta sorgendo porta con sé un diverso livello dei prezzi, e gli sforzi delle banche centrali, che alzano i tassi fino a sfinire le proprie giurisdizioni, servono soltanto a erigere dighe provvisorie che si spera reggano la tensione sociale, inevitabile, che porta con se un rallentamento dell’economia, specie in un contesto di spazi fiscali ridotti al lumicino per tutti i grandi paesi.

Dobbiamo chiederci perciò dove stiamo andando, ossia che tipo di economia internazionale stia nascendo. Se lo spettacolo del mondo individuerà nuovi protagonisti o se possiamo solo osservare il declino di quelli vecchi. Tante domande, ma con un punto di osservazione fermo: lo sviluppo dell’inflazione avrà molto a che vedere con quello della globalizzazione. Questo è il problema.

Il lungo addio di Chimerica non coincide con la fine della globalizzazione

C’era una volta l’America cinese. Quella strana creatura che alcuni osservatori fin troppo dotati di fantasia, avevano soprannominato Chimerica. Si trattava di uno strano ircocervo con cervello statunitense e braccia cinesi che al volgere del nuovo millennio ha intonato il ritmo di quella globalizzazione che oggi sembra sia venuta noia a tutti.

Chimerica non era solo un affare sino-americano, ovviamente. Chi ricorda il primo decennio del XXI secolo non farà fatica a riportare alla memoria l’innamoramento che tutta l’Europa visse per i cinesi – simile a quello vissuto per il gas russo – che improvvisamente furono percepiti come l’ingrediente che mancava alla ricetta di una prosperità non sono crescente, ma infinita. Le fabbriche occidentali, che producevano in Cina, sognavano di entrare in quel mercato di oltre un miliardo di teste desiderose di comprare le loro merci.

Fu un bel sogno, ma come tutti i sogni evaporò all’alba della prima crisi internazionale. Gli sconquassi del 2008, ai quali si reagì con nervoso protezionismo, generarono quelli del quadriennio trumpiano durante il quale la Cina divenne l’arcinemica degli Stati Uniti e quindi dell’Europa, pure se con diverso gradiente.

Il risultato di questo lungo addio oggi è davanti ai nostri occhi. Il disimpegno statunitense dal mercato cinese è un fatto osservabile (vedi grafico sopra). E altrettanto lo è il suo volgersi altrove. Oggi l’India, e tanto Sud Est asiatico, è il luogo che nutre l’immaginario occidentale. E si vede. La Cina rallenta mano a mano che gli scambi fra Occidente e quest’altro pezzo di mondo accelerano. E con la Cina rallentano anche quei paesi che sul modello cinese avevano scommesso di più.

Ma se guardiamo il quadro più grande, come fa Ocse nel suo ultimo outlook, scopriamo un’altra cosa. “Ci sono poche prove di un declino globale dell’intensità del commercio di merci nell’ultimo decennio. Nel 2022 il commercio globale di merci rappresentava circa il 22% del PIL mondiale in termini di volume, 0,6 punti percentuali superiore alla media degli ultimi 10 anni esclusa la pandemia di COVID-19”.

Detto diversamente, il lungo addio di Chimerica coesiste con la globalizzazione, la cui morte, come ha detto qualcuno, è stata fortemente esagerata.

Se vi piace quello che pubblica questo blog e volete sostenerlo, potete farlo comprando la Storia della ricchezza, il mio libro edito da Diarkos (tutte le info a questo link) che molto deve a questo lungo percorso che abbiamo iniziato oltre dieci anni fa. Lo trovate in tutte le librerie e anche on line. Su Amazon sta già scalando le classifiche della sua categoria. Aiutatelo a crescere. E buona lettura.

La globalizzazione emergente. Sulle rotte del petrolio

Il mercato del petrolio è un’ottima cartina tornasole del grado di globalizzazione. Le ragioni sono svariate, ma basta ricordare i prodotti che derivano dal greggio. Ne elenchiamo alcuni: plastica, asfalto, gasolio, benzina, gas petrolio liquefatto (gpl), oli combustibili, cherosene, paraffina, catrame, zolfo, propano e vari prodotti per l’industria petrolchimica, fino ai fertilizzanti. Prodotti alla base della nostra economia.

Questi derivati del petrolio alimentano – letteralmente – i mezzi di trasporto che viaggiano attorno al globo, generando il traffico globale dei beni che si articola lungo un sistema complesso di infrastrutture. In quanto vettore energetico e materia prima, il petrolio partecipa intensivamente ed estensivamente a tutti i settori economici: primario, secondario e terziario.

Pandemia e petrolio

Osservandole da questa angolatura, le cronache che arrivano dal mondo del petrolio assumono un significato diverso. Al di là dell’impatto economico di fatti come quello accaduto il 20 aprile, quando per la prima volta nella storia un contratto future è sprofondato in territorio negativo, bisogna soffermarsi sulle conseguenze politiche del crollo del prezzo del greggio. Se la crisi sanitaria danneggiasse seriamente l’industria petrolifera danneggerebbe in egual misura l’economia internazionale. Per dirla altrimenti: non ci sarà de-globalizzazione finché il petrolio verrà estratto, venduto, distribuito e raffinato. Il petrolio è il carburante della globalizzazione. Il fatto che sia comprato e venduto in dollari definisce anche la marca statunitense della nostra globalizzazione.

Perciò, in piena pandemia, è necessario osservare l’industria petrolifera, che significa produzione, raffinazione e distribuzione, con un’attenzione diversa da quella che le si riserva di solito. Non semplicemente per le sue dinamiche microeconomiche, che sono sicuramente importanti, ma per quelle macro. Se suona probabilmente esagerata l’affermazione che nulla sarà più come prima – Goldman Sachs ha previsto un barile sopra i 50 dollari già l’anno prossimo – sono possibili riallineamenti all’interno dell’industria, che molto facilmente possono generare esiti politici, visto che molti governi vi partecipano.

Per farsi un’idea come i prezzi abbiano impattato sul settore è sufficiente leggere i dati della International Energy Agency (IEA) sulla raffinazione.

Il refinery run (RR) degli impianti americani, un indicatore che misura il livello di impiego delle raffinerie e quindi indirettamente la domanda di greggio, è diminuito fino a 12,8 milioni di barili al giorno nel fine settimana del 17 aprile, ossia pochi giorni prima che il future sul WTI, che è il petrolio texano, arrivasse in territorio negativo. Una settimana dopo il RR è arrivato a 13,2 milioni di barili, ma ancora il 21% sotto il livello medio degli ultimi cinque anni.

Questo articolo è stato pubblicato sul sito di Aspenia on Line. Il testo completo è disponibile qui.

Le rotte della nuova globalizzazione

Nei giorni scorsi le cronache hanno trattato ampiamente del vertice di Davos, nome di una incantevole località svizzera dove la classe dirigente mondiale si riunisce una volta l’anno per pontificare, con esiti più o meno risibili, sulle sorti e i destini dell’umanità. Quest’anno il Grande Tema è stata la globalizzazione, ovvero le minacce che lo spirito del tempo pare portare al più importante processo socio-economico dell’ultimo ventennio, fra le quali, manco a dirlo, primeggiava il nuovo presidente statunitense. Trump, giusto o sbagliato che sia, viene percepito come una minaccia alla globalizzazione e le decisioni recenti del neo presidente hanno aggravato questa percezione..

La globalizzazione, peraltro, ormai da diverso tempo soffre – e questa sofferenza è visibile nel notevole aumento delle restrizioni commerciali – a causa della divaricazione dei benefici fra i paesi emergenti, che molti ne hanno tratti, e quelli avanzati, dove le opinioni pubbliche sono sempre meno convinte di averci guadagnato dallo sviluppo del mercato globale, e anzi chiedono una maggiore protezione dallo “straniero”, sia esso un bene di consumo o una persona.

Non a caso fra i primi atti decisi dal neo presidente Usa c’è l’uscita unilaterale dal trattato commerciale che legava gli Usa ai paesi del Pacifico, preludio probabile alla rivisitazione di un altro trattato, il Nafta, che lega i paesi dell’America del Nord, che sempre in campagna elettorale Trump aveva promesso di questionare.

Questa divaricazione fra il desiderio di protezione dei paesi avanzati e quello di globalizzazione degli emergenti si è manifestata con clangore a Davos, dove al primo ministro cinese, che invitata a mantenere aperte le linee del commercio, si affiancavano i crescenti timori rivolti alla nuova amministrazione Usa, con un occhio all’insediamento del nuovo presidente avvenuto proprio il giorno di chiusura del vertice. Non sono mancate le posizioni esilaranti come quella britannica, con il cancelliere dello scacchiere – l’equivalente del nostro ministro dell’economia – a ricordare che la Brexit non era stata originata dal populismo, ma dal desiderio di commerciale di più e meglio.

Anche questa discussione sulla globalizzazione, che segue a un lungo elenco di dibattiti che si susseguono ormai da diversi mesi, ha trascurato tuttavia di osservare un’evidenza che è sotto i nostri occhi quotidianamente e per questo viene data per scontata. La globalizzazione del XXI secolo sarà profondamente diversa da quella del XX, che in gran parte replica quella della seconda metà del XIX secolo. Le ultime due sono state globalizzazioni “analogiche”, ossia basate sullo scambio di merci, prodotte in fabbriche delocalizzate, lungo vie di comunicazioni tramite una rete di trasporti. La nuova globalizzazione segna un’evoluzione assolutamente storica: sarà una globalizzazione “digitale”. Le nuove rotte di questo processo non saranno quelle seguite dai cargo, ma dalle reti di trasmissione dei dati, sia sottomarine che mobili. E non si misurerà in TEUs, ossia l’unità di misura dei container, ma in terabyte, quindi l’unità di misura dell’informazione. Infine si baserà sulla localizzazione, più che sul suo contrario.

Per leggere il resto dell’articolo devi essere abbonato a Crusoe. Tutte le informazioni le trovi qui.