Il cambiamento climatico non cambia il nostro stile di vita

Ocse osserva con un certo scoramento che il tanto discorrere di cambiamento climatico genera ben pochi cambiamenti nel nostro stile di vita, che si compone di ciò che mangiamo, di come passiamo il nostro tempo, di come ci spostiamo. Sembra anzi che l’ansia ambientale trovi di che compensarsi guidando un Suv o mangiando una bella bistecca, che, per chi non lo sapesse, sono due delle ragioni che impattano sulla qualità del nostro ambiente.

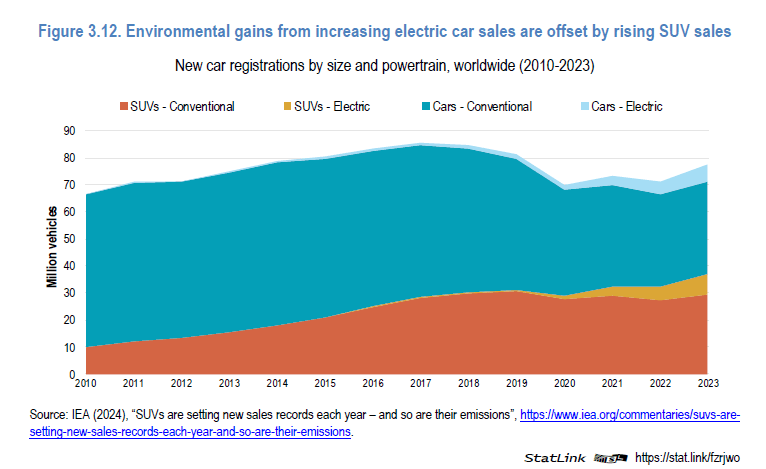

Il grafico che apre questo post racconta del paradosso per il quale l’aumento del parco di auto elettriche – e stendiamo un velo sul modo in cui questa elettricità sia prodotta – viene sostanzialmente neutralizzato dall’aumento delle vendite di Suv, che però sono elettrici, così siamo tutti contenti. Ignorando il fatto che un Suv, aldilà di come si alimenti, è un’auto che ha un impatto ambientale certamente superiore rispetto a un’utilitaria.

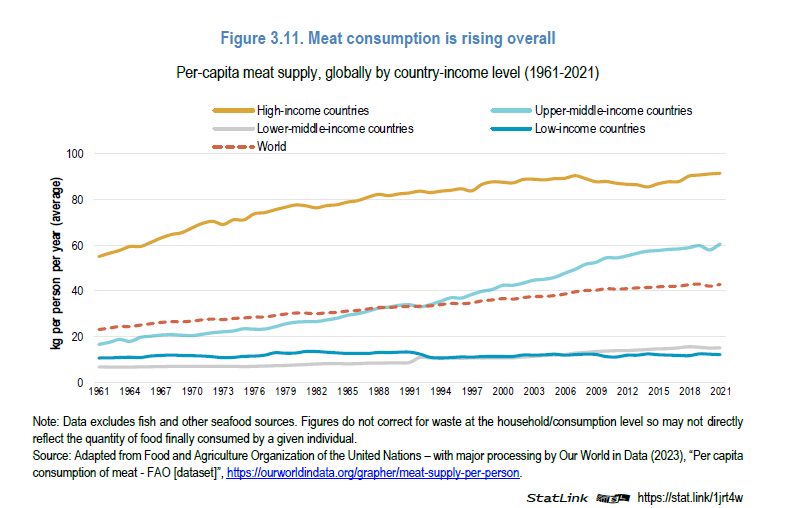

Se poi guardiamo all’altra voce citata da Ocse, il consumo di carne, osserviamo che negli ultimi sessant’anni il consumo di carne è raddoppiato nei paesi più ricchi, ed è addirittura triplicato in quelli emergenti.

Anche qui, per chi non lo sapesse, le emissioni di gas degli allevamenti di mucche hanno un’impronta ambientale da fare invidia a un Suv elettrico. Ma poiché da sempre il consumo di carne è associato alla prosperità, non dobbiamo stupirci se l’aumento di ricchezza provochi uno stile di vita che, al lungo andare, diventa difficilmente sostenibile per l’equilibrio ambientale.

Ciò per dire che quando discutiamo di cambiamento climatico, stiamo parlando di abitudini che riguardano ognuno di noi e che sono profondamente consolidate. Andare in vacanza, per esempio. Chi di noi sarebbe disposto a rinunciare alla sue vacanze di fronte all’ovvietà che il trasporto, e in particolare quello aereo, ha un forte impatto ambientale. Oppure: chi rinuncerebbe al suo pacco spedito da chissà dove sapendo che il trasporto commerciale marittimo ha un’impronta ambientale imponente?

Questo è il punto. Quando parliamo di cambiamento climatico parliamo di nostri comportamenti quotidiani che sono pesantemente messi in discussione. Non ultimo quello dell’ossessione per la connessione sulla rete. Non dovremmo stupirci che non abbia così poco successo. Non tanto nei discorsi. Quanto nei fatti.