Etichettato: dilemma di Triffin

L’egemonia del dollaro si rafforza nel XXI secolo

Chi ricorda gli albori del XXI secolo avrà memoria delle grandi speranze di cambiamenti nel (non) sistema monetario internazionale che nell’ultimo quarto del secolo XX avevano alimentato infinite (e anche un po’ velleitarie) discussioni da parte degli studiosi. Si pensava che l’euro sarebbe stato una valida alternativa alla valuta americana – come se l’egemonia monetaria non fosse una conseguenza della potenza, come se la ragione economica fosse indipendente da quella politica – e che la Cina avrebbe giocato chissà quale ruolo, ma comunque insidioso.

Vent’anni sono trascorsi, e l’unica cosa che è accaduto, almeno a seguire la ricognizione pubblicata dal Cepr di alcuni economisti, è che il dollaro è più di prima al centro del sistema monetario, con lo yuan che, paradossalmente, ha nutrito con la sua ascesa, ancora poco più che regionale, proprio la potenza della valuta americana. E l’euro? Le grandi speranze per il momento si sono ridotte alla consolazione di essere una buona valuta di riserva, ma ancora alquanto localizzata. La Commissione Ue parla costantemente di rafforzare il ruolo internazionale dell’euro, nell’ambito dei suoi desiderata di autonomia strategica, ma è chiaro che nell’economia la politica pesa, anche se gli economisti tendono a concentrarsi su altro.

Ad esempio, buona parte del paper è dedicata al modo in cui i diversi paesi hanno gestito la fase “distruttiva” del sistema monetario dopo la fine del regime di Bretton Woods nel 1971. La fine dei cambi fissi ha generato una serie di sistemi “alternativi” che variano dal peg al dollaro, ai cambi flessibili “gestiti”, con i paesi emergenti che hanno cumulato grandi quantità di riserve proprio all’occorrenza. Paradossalmente questi espedienti hanno dato al “non sistema monetario”, come lo chiama qualcuno, una notevole stabilità, al netto di un paio di episodi, negli anni ’90 e nei primi Duemila, che hanno provocato parecchia turbolenza.

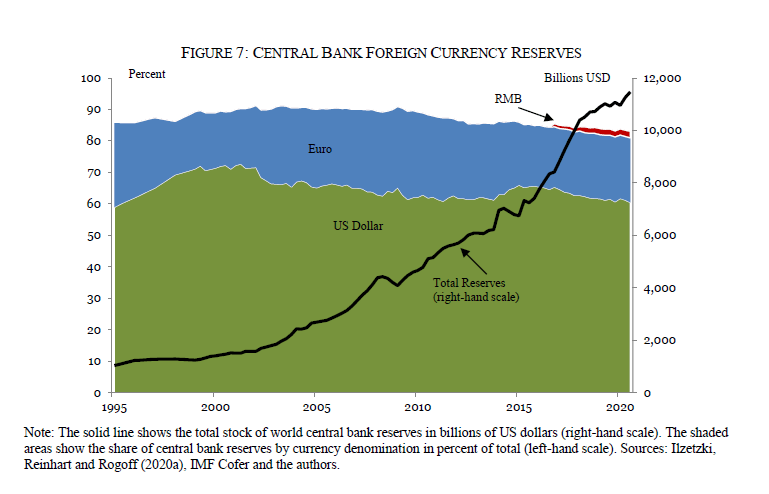

Il punto interessante da sottolineare, però, è anche un altro. Ovvero la “massiva accumulazione di safe asset (primariamente denominati in dollari) dovuta principalmente ai tentativi delle banche centrali di gestire il loro tasso di cambio mentre consentono ai capitali di fluire rapidamente”. Il problema è che questo cumulo di safe asset denominato in dollari ripropone in versione 2.0 il vecchio dilemma di Triffin del 1960, quando l’economista osservò che dover fornire costantemente valuta di riserva al mondo avrebbe messo a rischio la convertibilità del dollaro, come infatti la cronaca dieci anni dopo si incaricò di confermare.

Oggi la sostanza non è cambiata molto. Il moderno dilemma di Triffin punta sul rischio fiscale. “Si chiede se gli Stati Uniti saranno in grado di convincere gli investitori che la loro capacità fiscale è sufficiente a sostenere le enormi passività che stanno creando, supportando da una domanda di safe asset che sembra insaziabile”. Detto semplicemente: gli Usa stanno fornendo al mondo tutti i dollari di cui ha bisogno, ma dietro una moneta c’è una disciplina, monetaria e fiscale. Fino a quando il mondo tollererà la “rilassatezza” fiscale degli Usa?

Un economista che crede nella sua disciplina risponderà che prima o poi la fiducia in un asset finisce se questo asset non viene sostenuto da comportamenti coerenti con le buone prassi economiche. Ma appare molto più realistico rispondere con una battuta: il mondo tollererà gli eccessi fiscali Usa finché sarà necessario, per la semplice ragione che non esiste un’alternativa. Perché il dollaro è molto più di una moneta: è il segno monetario di un’egemonia, nonché una delle coordinate della nostra globalizzazione.

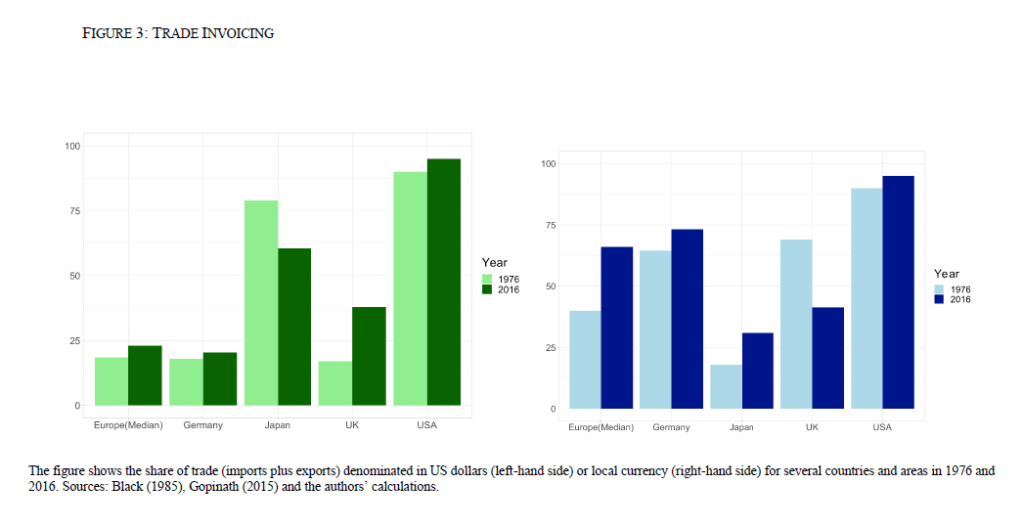

Se guardiamo rapidamente come il dollaro sia profondamente insediato nei meccanismi al cuore del sistema – ossia gli scambi commerciali e le riserve di banca centrale – ne abbiamo chiaramente la visione.

Altrettanto se vediamo come il dollaro sia al centro delle emissioni corporate globali.

In questa situazione, parlare di alternative al dollaro, basate sulla ragione economica, è alquanto velleitario. Meglio sarebbe ragionare, magari in sede G7, di una valuta comune fra i paesi avanzati che consentirebbe non solo di liberare il mondo dall’ipoteca fiscale statunitense, ma anche gli stessi Usa dal ruolo confortevole, ma anche molto scomodo, di fornitori della moneta di riserva globale.

Purtroppo le soluzioni più ragionevoli difficilmente vedono la luce se non esiste una qualche forma di costrizione che obblighi i decisori ad adottarle. A chi ricorda la storia verrà subito in mente Keynes a la sua idea di moneta internazionale, bocciata proprio a Bretton Woods dagli Usa che volevano godersi la raggiunta supremazia globale, anche monetaria. Cosa che poteva avere senso storico all’epoca, ma molto meno oggi. Negli anni ’60 del secolo scorso, gli Usa esprimevano oltre il 40% del pil globale. Oggi poco più del 20%.

Perciò si capisce perché gli autori siano scettici sull’ipotesi di un futuro diverso dal presente. “Il renminbi è emerso come un contendente (del dollaro, ndr). Ma anche se potrebbe essere la valuta globale nell’anno 2100, ad oggi ha fatto ancora progressi limitati come valuta internazionale”. E quei pochi progressi che ha fatto “hanno rafforzato, piuttosto che diminuito, il ruolo del dollaro. Finora i prestiti ufficiali cinesi sono stati prevalentemente denominati in dollari Usa”.

Questo dovrebbero ricordarlo i tanti che profetizzano scenari vagamente umoristici sullo spiazzamento del dollaro ad opera dei cinesi. Ai quali, è bene ricordarlo, il dollaro piace moltissimo, visto che ne detengono cospicui riserve, ed è probabile che gli augurino lunga vita e prosperità, visto che anche la loro in qualche modo ne deriva.

Se un cambiamento arriverà, perciò, non sembra probabile che arrivi dalla Cina. La storia ci insegna che i cambiamenti di valuta dominanti sono di solito associati a cambiamenti geopolitici. Di nuovo oggi c’è un andamento galoppante dell’innovazione finanziaria guidata dalla tecnologia, che “potrebbe svolgere un ruolo in avanti”. Questo è il punto di faglia del (non) sistema monetario. Ed è qui che dobbiamo guardare.

L’illusione del denaro facile non curerà il malessere dei benestanti

L’estate del nostro scontento, per parafrasare il poeta, la si potrebbe raccontare con le parole di Ewald Nowotny, banchiere centrale in forza alla Bce, che qualche tempo fa, in una lunga intervista a Bloomberg, ha ricordato “la fortuna di un periodo di pace che dura ormai da 74 anni” che “ha inevitabilmente portato a un enorme accumulo di ricchezza, da un lato, e di debito, dall’altro”. Debito e ricchezza, insomma. Binomio inscindibile, nonché grande successo storico. Che però è anche un problema. “In passato la guerra o l’inflazione” finivano col risolvere il problema del debito. “Come risolverlo oggi senza questi due fattori è una questione che rimane aperta”, conclude.

Potremmo dire ricordando un celebre libro di Keynes, l’economista defunto che più di tutti vive nella testa dei politici, che le conseguenze economiche della pace sono la crescita della ricchezza e l’aumento dei debiti. La prima genera costante conflitti sulla sua distribuzione. I secondi gravano sulla stabilità finanziaria e spengono gli spiriti animali dei capitalisti, che tendono a trasformarsi in redditieri. Il combinato disposto genera quella costante insoddisfazione che anima oggi anima il populismo a un livello che non si vedeva più dagli anni Trenta del secolo scorso. Ma con una sostanziale differenza. All’epoca c’erano milioni di disoccupati in miseria. Oggi in alcuni paesi dove cuoce il malcontento si rasenta la piena occupazione.

Non è solo la povertà ad animare il populismo, evidentemente, e per molte ragioni. Una è che l’economia del secondo dopoguerra nasce come promessa di infinita crescita economica e piena occupazione, che col tempo ha generato insofferenze parossistiche non solo verso le crisi, ma persino nei confronti dei rallentamenti. Se la Cina annuncia che potrebbe crescere sotto il 6% quest’anno o il prossimo, qualcuno inizia a correre ai ripari. Non si può che crescere, e molto, pena il disastro sociale, prima ancora che economico.

Ciò implica l’aumento del debito, come illustra un paper molto istruttivo prodotto all’ultimo vertice di banchieri centrali a Jackson Hole, che ha riesumato il vecchio dilemma di Triffin – quello fra la convertibilità aurea del dollaro e la crescita dell’economia internazionale – per notare come ormai il debito denominato in dollari, che si nutre di se stesso, sia diventato la benzina della crescita economica. I fatti lo confermano. Nell’ultimo decennio, durante il quale la ricchezza è tornata a crescere anche se meno intensamente rispetto a prima del 2008, il debito globale è aumentato, con ciò nutrendo il magnifico paradosso per cui al massimo benessere si accompagna la massima insoddisfazione, declinata nei vari populismi. E i tecnici, come ha ammesso con ammirevole sincerità Nowotny non sanno più esattamente cosa fare. Salvo tirare fuori le idee di vecchi economisti defunti, appunto. Come quando si esortano gli stati che se lo possono permettere a fare politiche fiscali espansive. Sempre come negli anni Trenta.

Ma siccome non tutti gli stati se lo possono permettere, ecco che fioccano le suggestioni. Sempre a Jackson Hole ha suscitato una certa ammirazione un’idea del governatore della BoE Mark Carney, che ha proposto una sorta di Libra in stile Facebook, ma emessa dalle banche centrali, per togliere dal tappeto la supremazia del dollaro, ormai acclarata fonte di squilibrio finanziario, come se davvero l’ordine monetario internazionale abbia a che fare con la ragione economica e non con quella politica. Il fatto che il dollaro sia ancora un nostro problema, come ebbe a dire il segretario del Tesoro Usa ai tempi di Nixon non sposta di una virgola il fatto che così continuerà ad essere finché rimarrà in piedi questo ordine internazionale, peraltro insidiato non solo dal rumoroso emergere della potenza cinese, ma dagli stessi Stati Uniti, che sembrano ansiosi di segare l’albero sul quale sono seduti preda come appaiono, ancora come nei disgraziati anni Trenta, della loro ebbrezza isolazionista.

Ma rimangono suggestioni. Prodotti tipici di un’epoca di crisi, che produce geni più o meno incompresi del pensiero economico. Sempre nell’America dei ‘30 il medico generico Francis E. Townsend proponeva fra gli applausi degli astanti che tutti gli ultrasessantenni ricevessero un assegno di 200 dollari da spendersi entro trenta giorni per stimolare l’economia. In quegli anni gli americani stravedevano per gente come Charles E. Coughlin, un sacerdote cattolico che predicava il conio dell’argento per opporsi al predominio dell’oro sul sistema monetario Usa – uno sorta di No Euro dei nostri giorni – e la nazionalizzazione delle banche, oppure come Huey P. Long che nel 1934 pubblicò il suo programma di riforme il cui slogan era “distribuiamo la ricchezza”, i cui perni erano un tetto ai redditi annui e alle cifre ereditabili. Un anno dopo il nostro eroe morì in un attentato, ma il suo slogan ormai fa parte delle piattaforme di moltissimi governi contemporanei, compreso il nostro. Fra ieri e oggi non ci sono poi cosi tante differenze: il cuore di ogni problema viene individuato nella mancanza di soldi per il popolo.

Ma è davvero così? Giova poco osservare che gli oltre 100 trilioni di debiti che girano per il mondo corrispondano ad altrettanti crediti. Qualcuno vi dirà subito che queste ricchezze sono concentrate in pochi super-ricchi, malgrado già Von Mises, negli anni ’40 del ‘900, notasse in realtà come ormai gli attivi finanziari fossero patrimonio comune dei piccoli risparmiatori nella forma di assicurazioni, fondi pensione, conti correnti, eccetera. La suggestione si nutre con rappresentazioni facilmente comprensibili, e quella di tanti poveri schiacciati dal tallone di ferro dei super ricchi è risultata storicamente molto efficace, e quindi strumento ideale per alimentare nuove sovversioni. Dell’ordine economico, innanzitutto, prima ancora che politiche.

A qualcuno la parola sovversione sembrerà esagerata. Ma come altro definire l’ormai inveterata consuetudine di far pagare i creditori per i denari che prestano al debitore? Si calcola che ci siano in circolazione circa 17 trilioni di obbligazioni a tasso negativo e che questo sia conseguenza di un decennio di politiche monetarie allentate – sempre per stimolare la crescita per carità – dovrebbe essere ormai pacifico.

Ma siccome la crescita langue e l’inflazione boccheggia, ecco farsi strada nuove suggestioni, come quella di tassare il contante, che se ci si pensa bene è la naturale evoluzione di un sistema che fa pagare ai creditori i loro prestiti. Ma anche qui: non c’è nessuna novità. Di tassa sul contante ne parlava Silvius Gesell, all’inizio del secolo scorso, quando lanciò l’idea di applicare un bollino sulle banconote che ne deprezzasse il valore col passare del tempo. Gesell non lo ricorderebbe nessuno se non fosse stato reso celebre sempre da Keynes, in un angolino della sua Teoria Generale, nella forma di un bizzarro pensatore autodidatta. Anche Gesell, in fondo, era un frutto sbocciato negli aridi anni della depressione economica, stavolta esplosa alla fine del XIX secolo.