La lenta retromarcia Usa dalla globalizzazione

A questo punto, assistendo ormai da tempo al nascere e allo svilupparsi di una globalizzazione emergente, dovremmo chiederci se ciò sarebbe accaduto se l’Occidente, e in primis gli Stati Uniti, non avessero lasciato vuoto lo spazio occupato adesso dai cinesi. La natura ha orrore del vuoto, dicevano i filosofi, e la politica e l’economia probabilmente ancor di più.

Ecco perché risulta molto interessante una lettura proposta dal PIIE, che argomenta dati alla mano come l’elezione di Trump non sia stato né un incidente della storia, né la causa della diffusa sensazione della retromarcia degli Usa dalla globalizzazione, ossia il loro miglior successo nel secolo alle nostre spalle. Il rinculo, infatti, è iniziato molto prima di Trump ed è molto probabile proseguirà anche in futuro, essendo frutto di un certo clima culturale, prima ancora che politico, che agita le economie avanzate da molto tempo.

Per dirla semplicemente, l’Occidente è stanco della sua creatura. La globalizzazione viene percepita dalle sue popolazioni come un problema, più che come un’opportunità. Esattamente il contrario di quello che credono – e propagandano – gli alfieri della globalizzazione emergente, che vogliono intitolarsene una nuova che non risparmi nessuna delle coordinate di un’internazionalizzazione: dalla rotte commerciali – si pensi alla Bri – fino alla gestione della rete globale, passando ovviamente per una nuova politica della moneta.

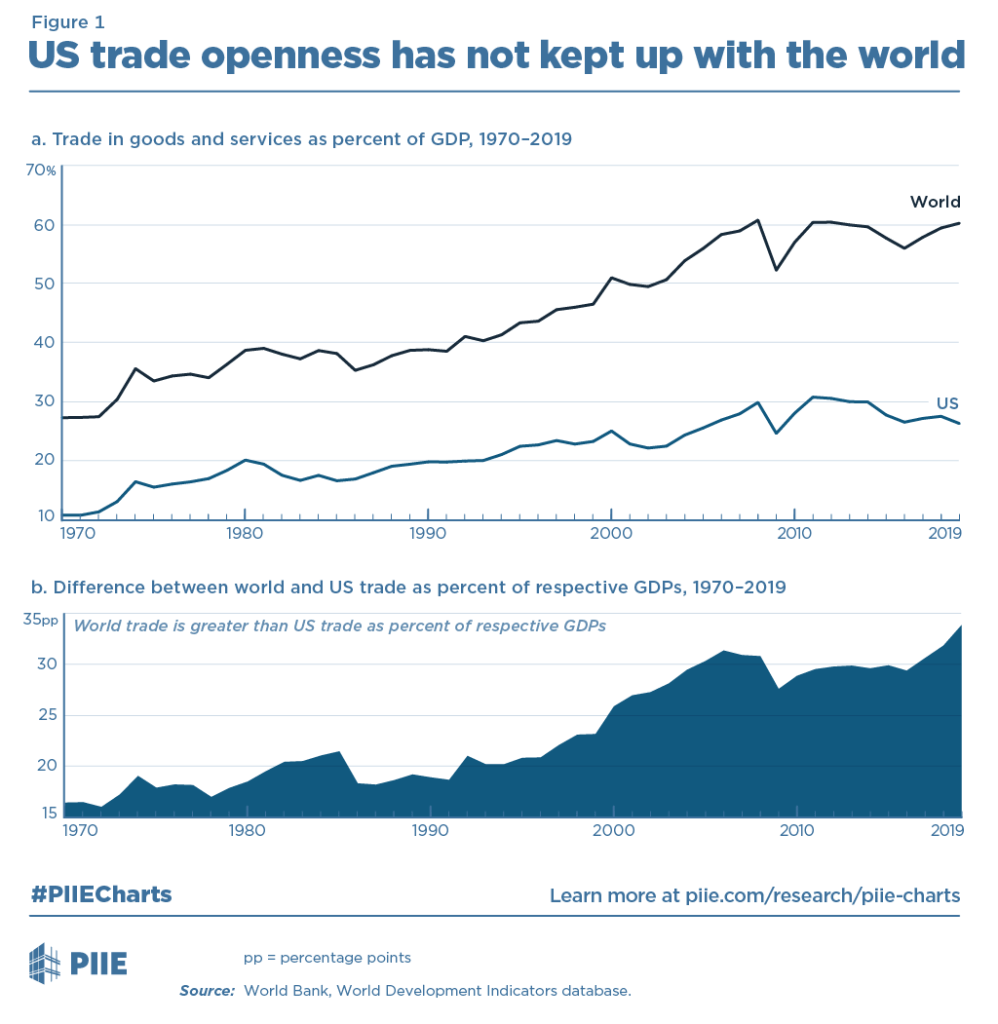

La ragione storica ci insegna che certe tendenze difficilmente sono reversibili. E altresì che è sempre alquanto avventuroso tentare di indovinare il futuro. Ma rimane il fatto che i trend di fondo che hanno fatto disamorare gli Usa e l’Occidente nei confronti dell’internazionalizzazione che li ha resi ricchi non sono cambiati e difficilmente cambieranno. Si pensi a quello demografico. Oppure alla graduale perdita di peso del settore manifatturiero, che sessant’anni fa era all’origine della supremazia commerciale Usa, cui ha corrisposto una graduale diminuzione della labor share, ossia della quota del prodotto che va ai lavoratori dipendenti. Le due cose insieme hanno generato da un lato un crescente deficit commerciale degli Usa, e specularmente dell’Occidente, verso l’Asia, e masse di lavoratori arrabbiati che accusavano la globalizzazione scambiando classicamente il dito con la direzione. Questi trend sono chiaramente visibili nei grafici proposti dal PIIE.

Il grafico sopra illustra il decrescente grado di apertura dell’economia americana al commercio estero, che risulta ancora più evidente se si confronta con quello di altri paesi che, chi più chi meno (la Germania più dell’Italia) hanno saputo sfruttare i vantaggi offerti dall’internazionalizzazione.

Un altro modo per valutare l’apertura verso l’esterno è osservare i flussi di investimenti diretti all’estero, che negli Usa risultano sostanzialmente stagnanti da un ventennio.

Nel 2019, riporta l’istituto, i flussi netti di IDE sono stati del 12% inferiori rispetto al livello anteriore alla crisi del 2008, quando quotavano circa 318 miliardi, arrivando a 282, pari all’1,3% del pil.

Un altro modo per valutare l’apertura di un’economia è osservare la crescita della popolazione immigrata, che negli Usa, come anche in altri paesi ad economia avanzata ha molto rallentato. E negli Usa persino più che altrove.

Il combinato disposto di questi trend ha influito con molta probabilità su quello del calo costante dell’occupazione nella manifattura, molto più pronunciato negli Usa che in paesi come il nostro.

Una tendenza che ha dato molti argomenti ai critici della globalizzazione che, scambiando probabilmente la causa con l’effetto, l’hanno attribuita proprio all’aumento della concorrenza sui mercati esteri da parte di altri paesi (Giappone, Germania e poi Cina) e alla possibilità di fare off-shoring dei siti produttivi. Si è creato così quel brodo di coltura – o di cultura se preferite – dove ha germogliato il populismo, alimentato anche dal crescente disagio delle classi lavoratrici, che hanno visto diminuire drasticamente la loro “fetta” di prodotto.

Notate che in Italia la labor share si è ridotta più che altrove, e molto più che negli Usa e questo può spiegare il successo dei partiti populisti nel nostro paese. Ma incolpare la globalizzazione rischia di essere parecchio fuorviante. Più probabile che tale tendenza dipenda dal grado crescente di concentrazione che ha generato e sta generando grandi aziende globali che di fatto influenzano i mercati.

“La crescente chiusura degli Stati Uniti non ha impedito, e probabilmente ha contribuito a, questa concentrazione, con l’isolamento delle aziende superstar statunitensi dominanti che non sono riuscite a beneficiare i lavoratori a basso reddito”, conclude il PIIE. Dopodiché è arrivata Pechino.