Il nuovo dilemma delle banche centrali

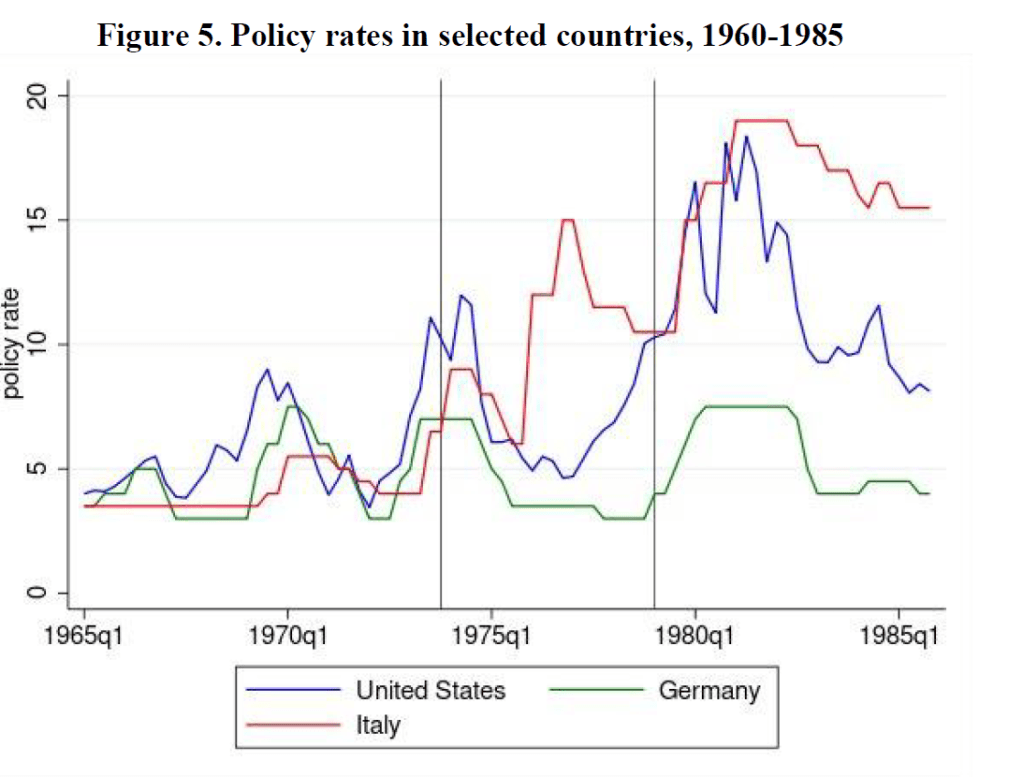

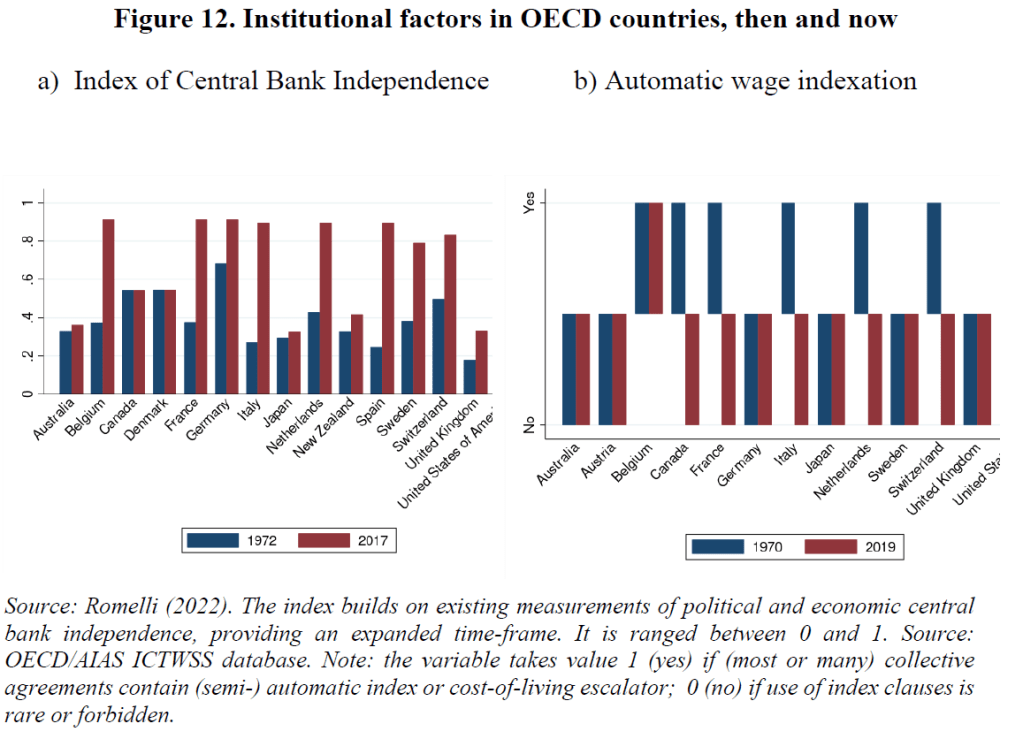

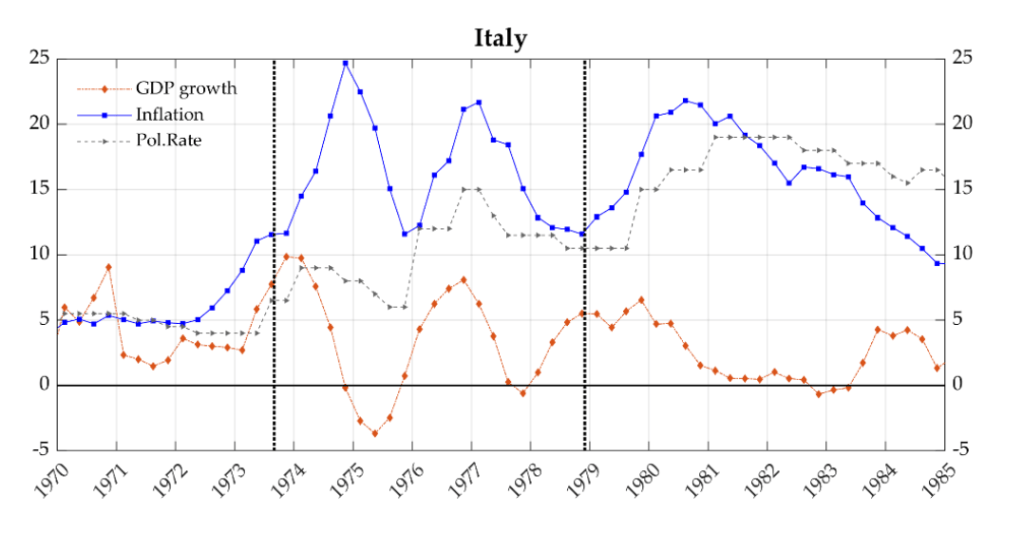

Ieri abbiamo osservato come l’inflazione degli anni 70, descritta in un bel paper di Bankitalia, abbia trovato di che alimentarsi nelle fragilità istituzionali che ancora regolavano il rapporto fra governo e banca centrale. Il concetto di indipendenza dell’istituto di emissione, che nel nostro paese condusse al tanto famoso divorzio fra Tesoro e Bankitalia dei primi anni ’80, non apparteneva ancora alla cassetta degli attrezzi del central banking e serviranno ancora diversi anni prima che questa tendenza divenga una dottrina e quindi una pratica.

Oggi nessuno si sogna più di mettere in discussione questo principio, pure se ogni tanto si sentono gli strepiti dei governi ai quali una banca centrale comprensiva fa sicuramente comodo. Ma abbiamo capito che è un boomerang. La volatilità del credito pubblico, proprio come l’inflazione, trova di che alimentarsi in una banca centrale che dà l’impressione di non tenere a bada il portafoglio.

La fiducia, in un contesto di moneta fiat, è il solo collaterale di cui non possiamo fare a meno. E il lavoro di una banca centrale riesce meglio se tutti credono – dal credere deriva il credito – che la banca centrale segue la sua agenda che non necessariamente coincide con quella del governo.

Fin qui, tutto chiaro. Sono cose che abbiamo ripetuto più volte e raccontato ampiamente anche nella Storia della ricchezza pubblicata da Diarkos.

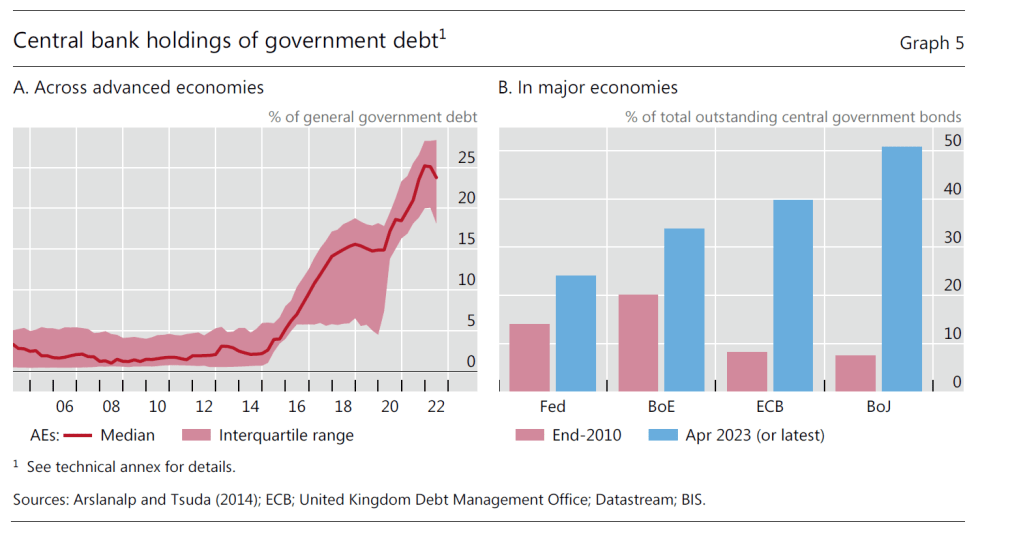

Se oggi ne parliamo è perché il grafico che abbiamo messo in apertura di post ci racconta un’altra storia: ossia che abbiamo un problema. Notate che fino al 2014 le banche centrali tenevano una percentuale di debito del governo inferiore al 5 per cento del flottante. Adesso sfioriamo il 25 per cento, con esempi monstre, tipo il Giappone, che ha superato il 50 e la nostra Bce che supera il 40 per cento.

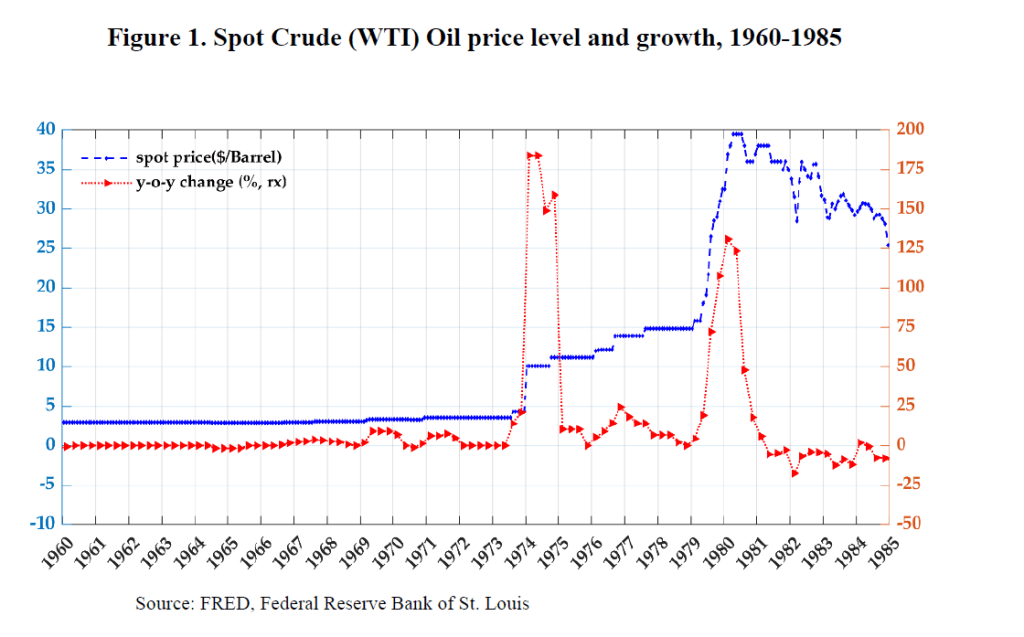

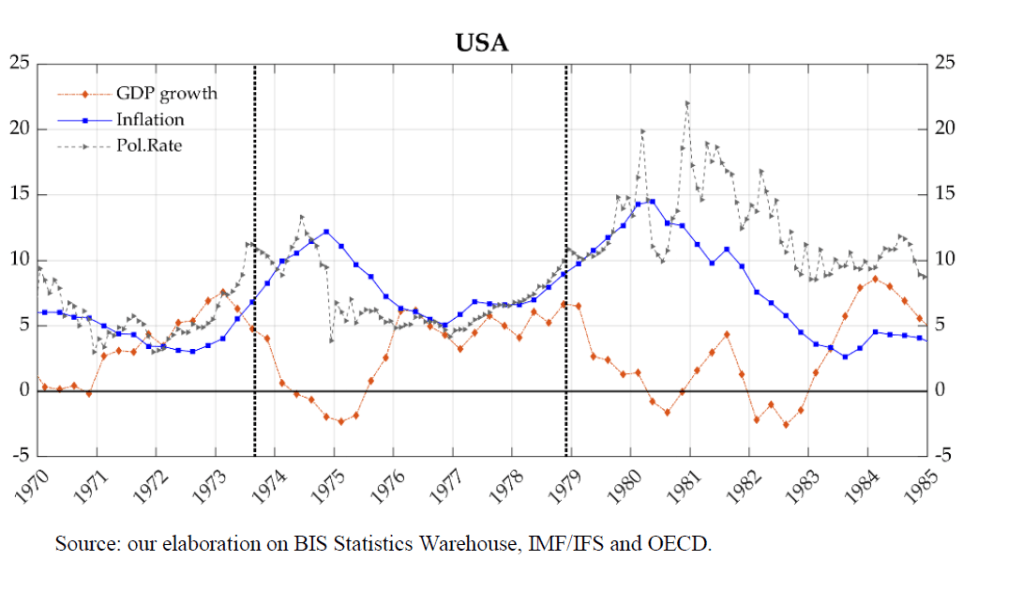

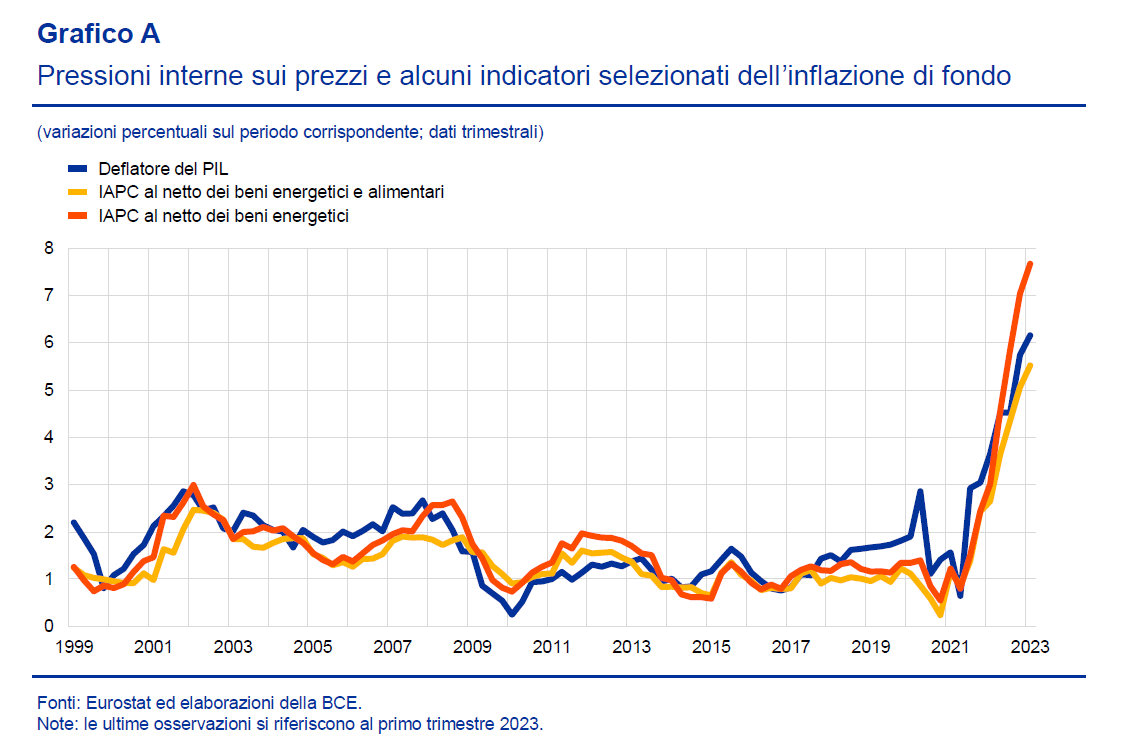

Perché lo hanno fatto? La pandemia ha solo fatto traboccare il vaso, portando il livello dal 15 al 25 per cento in un biennio. Ma la tendenza esplode visibilmente a partire dalla seconda metà degli anni Dieci, quando la pandemia non c’era. C’era la deflazione, in compenso. I prezzi, per dirla meglio, crescevano poco e sotto i target di banca centrale. Vi ricordo che i target di banca centrale sono un’altra invenzione “derivata” dalla lotta all’inflazione degli anni ’70.

Negli anni fra il 2015 e il 2022 fare il banchiere centrale era un lavoro facilissimo. Avrei potuto farlo persino io: bastava immettere denaro nel circuito finanziario. L’espediente scelto non fu l’acquisto sul mercato primario, ormai tabù da quando si è affermato il principio dell’indipendenza, ma usare le riserve della banche commerciali, che compongono il passivo del bilancio della banca centrale, per aumentare la liquidità acquistando titoli di stato che, in quanto attività, compensavano il passivo delle riserve bancarie nel bilancio della banca centrale. La regola di non finanziare la spesa del governo non fu violata. Ma le conseguenze furono le stesse. I governi trovarono volenterosi compratori delle loro obbligazioni.

I governi erano lieti di questa generosità, accompagnata da tassi portati a zero, o meno, e sembrava che nulla potesse fermare questa deriva. La nouvelle vague monetaria vagheggiava di un new normal, dove i tassi sarebbero rimasti stabilmente a zero. Sembrava di essere tornati a tempi dimenticati.

Quando l’improvvisa accelerazione dell’inflazione ha fatto suonare la campanella, il risveglio è stato doloroso. I banchieri centrali si sono ricordati che devono essere indipendenti, o che questo da loro si aspetta il mercato, che intanto non era più abituato ad assorbire debito pubblico come prima. E così via col rialzo dei tassi e soprattutto con lo sgonfiamento dei bilanci.

Come andrà a finire questa storia è tutto da vedere. Ma non è peregrino domandarsi come ne uscirà la credibilità delle banche centrali, ossia l’unica garanzia che abbiamo di avere una moneta stabile. Negli anni ’70, fra le altre cose, si era appena entrati nella zona grigia seguita al crollo del sistema di Bretton Woods. La moneta aveva definitivamente perduto la sua ancora aurea, che per quanto sbiadita alimentava ancora certe consuetudini. L’inflazione si alimentò anche di quell’incertezza.

Resta da capire se quella di oggi si stia alimentando grazie a un’altra forma di incertezza, che si arguisce dal difficile dilemma di fronte al quale si trovano oggi le banche centrali. Non c’è da preoccuparsi. Ma bisogna occuparsene. Bisognerebbe almeno.

Se vi piace quello che pubblica questo blog e volete sostenerlo, potete farlo comprando la Storia della ricchezza, il mio libro edito da Diarkos (tutte le info a questo link) che molto deve a questo lungo percorso che abbiamo iniziato oltre dieci anni fa. Lo trovate in tutte le librerie e anche on line. Su Amazon sta già scalando le classifiche della sua categoria. Aiutatelo a crescere. E buona lettura.