Etichettato: spazio economia

I consigli del Maître: I risparmi degli italiani e il “socialismo” abitativo

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio degli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

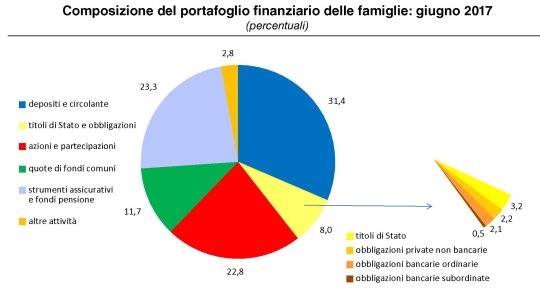

I risparmi degli italiani. Il governatore di Bankitalia Visco ha presentato in occasione dell’ultima giornata del risparmio i dati sugli asset posseduti dalle famiglie italiane. Al momento le famiglie hanno attività finanziarie per 4.200 miliardi. La quota di famiglie che ha almeno un deposito postale o bancario supera il 90 per cento; alla metà degli anni sessanta, quando la Banca d’Italia avviò le sue indagini campionarie sui bilanci familiari, era appena al di sopra del 25 per cento. Ma nella sua ricognizione storica la Banca mette in evidenza alcune cose che si possono osservare da questo grafico.

E’ curioso notare che nel 1960 le famiglie italiani abbiano raggiunto il picco di investimenti azionari sul totale degli asset, per poi declinare vistosamente. Forse, come disse anni dopo l’ex governatore Carli in conseguenza della nazionalizzazione del mercato dell’energia elettrica, che distrasse dai mercati molti risparmi, che magari furono dirottati nei titoli di stato, o forse per il diffondersi della ricchezza finanziaria. Fatto sta che quindici anni dopo, al picco del periodo inflazionistico, depositi e liquidità assorbivano il 70% del totale degli asset, più che negli anni ’50. E oggi? La situazione è questa:

Si è verificata una massiccia fuga dai titoli di Stato, ma la quota immobilizzata nei conti correnti è quella che ha ancora il maggior peso relativo. Non siamo poi così tanto cambiati, se considerate quanto sia mutato il mondo dal 1950.

Donne italiane al lavoro, fra Lussemburgo e Grecia. Una volta tanto essere gli ultimi in classifica vuol dire essere i primi della classe. Così stavolta noi italiani possiamo rivendicare il primato del paese dove meno ampio è il gap delle retribuzioni fra uomini e donne. Così almeno la illustra Eurostat che la settimana scorsa ha partecipato alla giornata per la parità di genere pubblicando una ricognizione sulla situazione nel’Ue suddivisa per paesi. E’ emerso che in media le donne guadagnano il 16,3% in meno degli uomini nell’area, un gap che in Italia si riduce al 5%, al livello del Lussemburgo.

Purtroppo questo progresso si associa a una scarsa partecipazione al lavoro, intorno al 50%, che quindi genera un altro gender gap: quello delle opportunità. Peggio di noi solo in Grecia.

Le ultime dall’Uk. La BoE ha innalzato i tassi di sconto, portandoli dallo 0,25% allo 0,5%, per la prima volta in dieci anni. Un piccolo evento che ha scatenato le celebrazioni e le analisi e soprattutto i timori su ciò che succederà da questo momento in poi, anche se il governatore ha fatto capire che il rialzo sarà assai graduale e moderato. Tuttavia un paio di ricognizioni su alcuni dati possono aiutarci a farci un’idea del futuro britannico, specie una volta che i negoziati per la Brexit si concluderanno. Il primo riguarda gli investimenti. La politica monetaria facile non è servita a frenare il declino degli investimenti, che nel decennio sono cresciuti persino meno dei nostri, il che è tutto dire.

E anche quelli del governo sono risultati i più bassi.

Questo per quelli che credono che i tassi bassi facciano miracoli. La seconda informazione, interessante da un punto di vista strategico, considerando la Brexit, è che il commercio estero britannico va molto bene nei confronti dell’extra Ue (312 miliardi di sterline di valore nel 2016) e molto male nei confronti dell’Ue (236 miliardi nello stesso anno).

Questi dati in qualche modo peseranno sul tavolo della trattativa. Quindi è bene ricordarli. Notate che nel 2000 era il contrario.

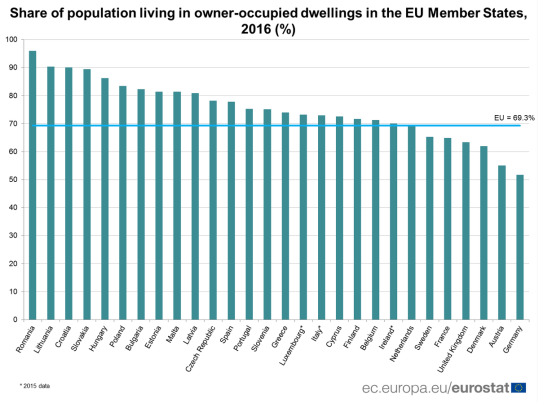

L’Europa dei piccoli proprietari di casa. Eurostat ha diffuso i dati sulla quantità dei cittadini che, nei diversi paesi, abitano in casa di proprietà. E i risultati sono alquanto sorprendenti.

I tedeschi sono quelli che più di tutti vivono in affitto, mentre i rumeni quasi per il 90% è proprietario della dimora dove vive. Certo, si confrontano diversi regimi politici, con i paesi dell’est a guidare la classifica dei proprietari per ragioni legate alla politica degli anni del socialismo reale. Ma è curioso osservare che i paesi ricchi, cresciuti con l’economia di mercato, sono quelli dove meno si è diffuso il culto dell’abitazione di proprietà rispetto a quelli dove imperava la pianificazione statale. Noi italiani stiamo nel mezzo: sopra la media ma di poco. Siamo abbastanza ricchi e pure abbastanza “socialisti”, evidentemente.

I consigli del Maître: Il risparmio italiano e i telefilm di Facebook

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio degli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

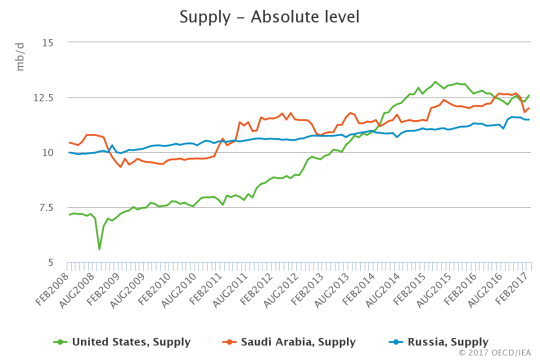

Chi è il primo produttore di petrolio? Anche questa settimana vale la pena dedicare qualche minuto all’andamento del mercato petrolifero, che negli ultimi giorni della settimana scorsa ha mostrato una certa tendenza al recupero, pure se rimanendo ben lontano dal livello dei 50 dollari raggiunto alla fine dell’anno scorso. Gli analisti temono che la spinta propulsiva del taglio deciso da Opec sia terminata e abbia finito col prevalere quella che tende a deprimere il mercato, pure se l’offerta e la domanda dei prezzi sono abbastanza in equilibrio secondo le stime dell’IEA. Proprio l’Agenzia dell’energia, che ha diffuso un mese fa l’ultimo Oil market report, ci consente però di effettuare un’osservazione che ha dello storico.

Come si può osservare la produzione globale statunitense ha superato quella di Russia e Arabia Saudita, portandosi oltre i 12 milioni di barili al giorno, grazie soprattutto allo shale oil. Pensate che appena due siti in Texas producono più del Kuwait. Ebbene, questa situazione sta determinando una gran sommovimento nel mercato del petrolio. Cosa succederà se, come ha detto di recente anche Trump, l’America arriverà all’indipendenza energetica? Al momento gli Usa consumano poco più di 19 milioni di barili al giorno e ne producono oltre 12, esportandone pure circa un milione. Se i giacimenti shale continuano a pompare e l’amministrazione Usa partirà alla ricerca di nuovi giacimenti questo traguardo storico potrà essere raggiunto e nulla sarà più come prima.

Che fine ha fatto il risparmio delle famiglie italiane? La relazione annuale di Bankitalia contiene una tabella che ci consente di avere alcuni informazioni interessanti sull’andamento del nostro risparmio nazionale, che è la somma algebrica fra il risparmio del settore pubblico e quello del settore privato, suddiviso fra il risparmio delle famiglie e quello delle imprese.

La cosa che salta all’occhio è che l’Italia ha ancora un livello molto basso di investimenti rispetto alla media storica. Ma soprattutto si nota il notevole dimagrimento della quota di risparmio nazionale delle famiglie sul totale del reddito nazionale lordo disponibile. Nel decennio degli anni ’80, quando il settore pubblico provocava in media deficit per il 6,6 del reddito nazionale lordo disponibile, le famiglie risparmiavano uno quota pari al 20% di questa grandezza. Nel 2016 siamo appena al 5,7%. Che fine ha fatto il risparmio delle famiglie italiane? Facile: una parte l’hanno guadagnato le imprese, che hanno visto crescere il risparmio dall’8,8% medio degli anni ’80 a oltre il 13%. Un’altra parte è sparita perché lo stato ha ridotto i suoi deficit, divenuti ormai un attivo. Dal 2000, infatti, il settore pubblico ha avuto una quota positiva, pure se variabile, di percentuale di risparmio sul totale del reddito. Le famiglie risparmiavano tanto perché lo stato spendeva tanto. Oggi non più.

Vacanze al risparmio. L’Istituto tedesco di statistica ha confrontato il costo medio delle vacanze di alcuni paesi rispetto a quello tedesco, considerando quanto bisogna spendere per la base di ogni vacanza, ossia vitto e alloggio.

Come si vede dalla tabella, la destinazione più cara è la Danimarca, dove queste cose arrivano a costare il 50% in più rispetto al livello dei prezzi della Germania. Quella meno cara invece è la Bulgaria, dove si arriva a spendere fino al 56% in meno. Certo, gli importi non dicono nulla della qualità dei servizi offerti né tantomeno della bellezza dei territori. Però, al netto di tutto questo è interessante osservare che anche l’Italia risulta più cara della Germania, sempre in media. In ogni caso i prezzi spiegano molto del successo di una località. Eurostat ha classificato le destinazioni più gettonati dei turisti europei.

Come si può vedere in testa c’è la Spagna, che costa in media il 12% meno della Germania e quindi il 22 meno dell’Italia, che comunque arriva seconda, mentre in Bulgaria in pratica non va nessuno. Significherà pure qualcosa…

Anche Facebook vuole entrare nel business della tv. La Reuters, riportando un articolo del WSJ, ha scritto qualche giorno fa che Facebook starebbe discutendo con alcuni studi di Hollywood per produrre insieme show televisivi di qualità. Come sanno bene i lettori di Crusoe, la nostra newsletter di approfondimenti socioeconomici, questa tendenza sta letteralmente esplodendo fra i grandi provider di informazioni nati dalla rete. Secondo quanto riporta la Reuters, Facebook avrebbe come target i 13-14 enni, ossia la fascia della popolazione che più di altre solletica i desideri del padroni della rete, ma senza trascurare i 17-30enni, che sono quelli che possono (dovrebbero) spendere di più. In sostanza, il totale entertainment per l’adolescente infinito della nostra industria culturale. L’obiettivo è chiaro: farci stare su Facebook e commentare in diretta mentre magari si guarda un telefilm da 3 milioni a puntata, che poi è quanto Facebook sarebbe disposto a spendere per tenerci incollati davanti ai suoi prodotti. Rimane da chiedersi cosa ci guadagni. E cosa costa a noi.

I consigli del Maître: Le ultime schiave e le pensioni d’argento

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio degli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

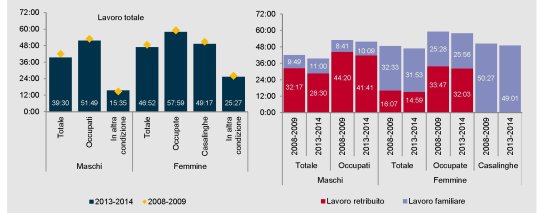

Le ultime schiave. La settimana scorsa Istat ha pubblicato il suo rapporto annuale che consente di osservare molte peculiarità del nostro paese, sia di tipo economico che sociale. La prima che abbiamo scelto riguarda le donne. Più volte abbiamo riportato delle osservazioni, le ultime erano di Ocse, circa la condizione delle donne italiane costrette a sobbarcarsi una straordinaria quantità di lavoro. Istat ha quantificato il lavoro delle cosiddette casalinghe, ossia le donne che lavorano in casa.

Parliamo di 50 ore a settimana di lavoro in casa, quindi ben al di sopra di un normale orario di lavoro, che non generano retribuzione né contribuzione. Si tratta di una moderna forma di schiavismo, che viene perpetrata giocando sul buon cuore di tantissime donne. Un comportamento indegno di un paese civile, che invece dovrebbe riconoscere a queste lavoratrici non soltanto un potere d’acquisto, ma anche una qualche forma di contribuzioni. E’ profondamente ingiusto che una donna che lavora così tanto debba pure chiedere i soldi per comprarsi qualsiasi cosa, come accadeva un secolo fa.

La meglio vecchiaia. Un’altra interessante ricognizione che caratterizza la nostra società, sempre contenuta nel rapporto annuale Istat, riguarda l’articolazione recente dei nostri gruppi sociali. Istat nel ha definiti nove.

Come si vede dal grafico, i gruppi numericamente più importante sono quello delle famiglie degli operai in pensione, che conta 10 milioni e mezzo di persone, e quello delle famiglie di impiegati che ne conta circa 12 milioni. I primi sono anziani con età media di 72 anni con hanno una situazione reddituale inferiore alla media. Gli altri hanno età media di 46 anni e un reddito superiore alla media col quale, almeno la metà di loro, deve anche mantenere un figlio. La classe più interessante però è quella dei pensionati d’argento.

Si tratta di oltre 5 milioni di persone, con reddito elevato ed età media di 65 anni che hanno consumi culturali ampi e differenziati. Dalla meglio gioventù alla meglio vecchiaia.

The day after Jobs Act. Molti osservatori hanno sottolineato l’andamento decrescente dei contratti a tempo indeterminato dopo la fine degli incentivi del Jobs Act. I dati in effetti confermano in parte questa tendenza.

I numeri ci dicono che nel primo trimestre 2015 i contratti complessivi erano 334.879, divenuti 248.319 nel primo trimestre 2016 e poi 296.855 nel primo trimestre 2017, quindi in lieve ripresa. Ma se si guarda in profondità si osserva che la ripresa è guidata esclusivamente dai contratti a termine. Quelli a tempo indeterminato infatti sono crollati dai 220.765 dei primi mesi del 2015 a poco più di 17 mila. Evidentemente l’incentivo economico, una volta esaurito, ha esaurito anche la sua spinta. Forse il governo dovrebbe riflettere sul fatto che se il mercato premia i rapporti a termine ha più senso investire più che sugli sgravi fiscali per chi assume sul sostegno al reddito e alla formazione quando queste assunzioni terminano.

I soldi (all’estero) degli italiani. Bankitalia ha rilasciato gli ultimi dati di bilancia dei pagamenti che fotografano una situazione estera in notevole miglioramento per gli italiani. Il nostro saldo di conto corrente, un indicatore che misura la somma algebrica fra le nostre uscite verso l’estero e i nostri incassi dall’estero segna un surplus di 42,4 miliardi, nei dodici mesi terminati a marzo 2017.

E’ interessante osservare che a concorrere al nostro saldo, molto migliorato rispetto a un anno fa, sia stata la voce dei redditi primari. In sostanza gli investimenti all’estero degli italiani, cresciuti notevolmente, hanno fruttato più di quanto abbiamo speso per ripagare gli interessi sugli investimenti dei non residenti in Italia, che peraltro sono molto diminuite. Un’inversione storica, di sicuro favorita anche dalle politiche monetarie della Bce. Interessante notare anche che nell’anno concluso a marzo 2017 i non residenti hanno venduto 84 miliardi di attività italiane. Dovremmo ricordarcelo quando parliamo di avventure politico-monetarie.

I consigli del Maître: L’America Saudita e l’estinzione dell’Occidente

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio degli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

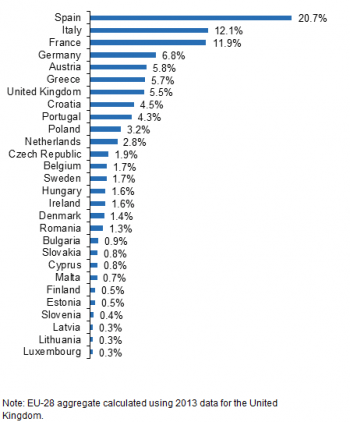

La Brexit e noi. La Commissione Europea ha presentato al Consiglio europeo lo schema per l’avvio delle procedure di negoziazione con il Regno Unito che, una volta approvato con maggioranza qualificata autorizzerà i negoziatori a sedersi attorno al tavolo dove si decideranno le modalità del divorzio fra l’Europa e l’UK. La prima riunione si terrà con tutta probabilità a giugno ed è previsto che le negoziazioni si concludano entro il 29 marzo 2019, salvo la possibilità di prorogare i negoziati altri due anni qualora ci sia unanimità dei paesi coinvolti. Ma che significa la Brexit per l’Italia? Ne ha discusso in Parlamento qualche tempo fa il vice direttore generale di Banca d’Italia Luigi Signorini. Il succo si può riepilogare grazie a questa tabella.

Come si vede i rapporti fra Italia e Uk ci sono ma non sono così rilevanti. Sul versante commerciale, che poi è quello sui cui si concentrano molti interessi, l’Italia ha un saldo commerciale attivo per lo 0,7% del Pil, quindi circa 10 miliardi, mentre sono più rilevante sul versante del conto finanziario, ma assai meno di Germania e Francia. Che quindi baderanno al sodo molto più di noi. Tanto per capire chi terrà il timone delle negoziazioni.

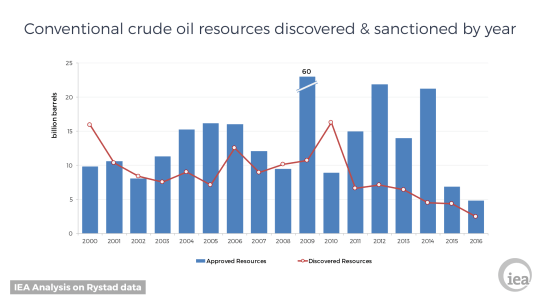

L’America Saudita. L’IEA ha pubblicato alcuni dati che fotografano la profonda crisi in cui si agita il settore petrolifero tradizionale, che ha tagliato drasticamente gli investimenti con la conseguenza che le esplorazioni sono crollati al livello di 70 anni fa e la produzione del 2016 di nuovo petrolio è stata di 2,4 miliardi di barile a fronte della media di nove degli ultimi quindici anni.

A fronte di questa situazione, provocata dal ribasso dei corsi petroliferi che adesso sembra essere ripartito, ci sono i nuovi petrolieri dello shale oil che aumentano la produzione e gli investimenti. Per lo più dislocati negli Usa, questi imprenditori sono riusciti a contenere il costo di produzione a 40-45 dollari al barile, quindi hanno potuto far ripartire la produzione che secondo alcuni analisti ha contribuito al calo recente delle quotazioni. I vecchi petrolieri pompano ancora 69 milioni di barili al giorno, lo shale circa sei. E si prevede che arriverà a superare gli otto nel 2022. La strada per l’America Saudita è ancora lunga, ma è stata tracciata.

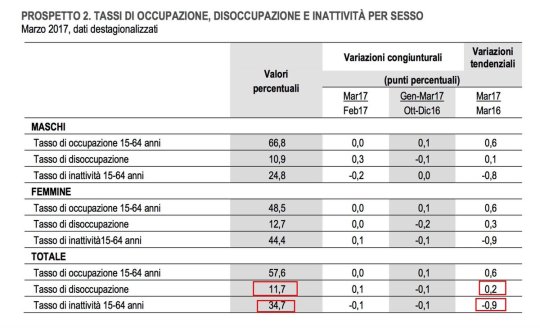

Meglio inattivi o disoccupati? A inizio del mese Istat ha rilasciato le stime su occupati e disoccupati nel nostro paese dalle quali si evince una diminuzione degli inattivi, ossia coloro che non risultavano né disoccupati né occupati, e un contestuale aumento della disoccupazione.

Significa in pratica che a fronte dell’aumentata disponibilità a partecipare al mercato del lavoro, quest’ultimo non è stato in grado di assorbire la nuova offerta, con la conclusione che i nuovi richiedenti sono finiti nelle liste di disoccupazione. Insomma, una buona notizia a metà. D’altronde il mercato sembra ancora poco capace di assorbire lavoro. I dati mostrano un calo di 70 mila unità fra i lavoratori indipendenti su base annua, e un aumento dei dipendenti, 41 mila permanenti e 22 mila a termine.

L’estinzione dell’Occidente. Eurostat la settimana scorsa ha celebrato la settimana della gioventù rilasciando alcune informazioni sui nostri giovani che è utile ricordare. La prima riguarda il numero degli under 20 nei vari paesi europei, che vede gli irlandesi in testa con circa il 28% della popolazione e i tedeschi fanalino di coda con circa il 18%. Noi siamo terz’ultimi.

La situazione demografica della Germania, infatti, è molto critica e di recente la Banca centrale tedesca ne ha parlato sul suo bollettino mensile, sottolineando che l’invecchiamento della popolazione rischia di far perdere 2,5 milioni di persone in età da lavoro al paese, con conseguenze esiziali per la produttività e la crescita. Ma è tutto l’Occidente che si è infilato nella trappola mortale della demografia avversa. Di recente il Canada ha celebrato un suo momento storico: gli ultra 65enni sono diventati di più degli under 15. Invertire un trend del genere è molto difficile.

Dal 2012 The Walking Debt ha regalato oltre 1.000 articoli e diversi libri a tutti coloro che hanno avuto la cortesia di seguirci. Adesso stiamo lavorando al progetto Crusoe e vi chiediamo di continuare a seguirci partecipando alla sua crescita e al suo sviluppo. Sostenere Crusoe significa sostenere l’idea di informazione basata sul rapporto con le persone e senza pubblicità. Per sostenerci basta molto poco, e si può fare tanto. Tutte le informazioni le trovi qui.

I consigli del Maître: Il secolo asiatico dell’Hi tec e i tassi ancora bassi della Fed

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio degli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

Il secolo asiatico dell’Hi tec. Ocse ha pubblicato un interessante studio per monitorare l’andamento del rilascio di brevetti a livello internazionale relativi all’ICT, ossia information and communication tecnologies, che mostra come nell’ultimo decennio ci sia stata un sostanziale trasferimento di leadership dall’Occidente all’Oriente.

Come si può osservare, tolti gli Stati Uniti, che mantengono il secondo posto nella classifica dei brevetti relativi all’ICT, l’Ue a 28 è stata surclassata dalla Corea del Sud e la Cina ha scalato diverse posizioni raddoppiando il numero di brevetti registrati e lasciandosi alle spalle il Regno Unito, la Francia e la Germania. Il secolo dell’Hi tec è decisamente asiatico. E sarebbe strano il contrario vista la fioritura di compagnie che producono semiconduttori alla quale si sta assistendo nell’estremo oriente, e in particolare in Cina e a Taiwan. L’Europa, in questa rivoluzione. Appare sempre più marginale.

L’inesorabile lentezza della demografia. Il World economic forum ha pubblicato una interessante rilevazione che serve a comprendere come i processi demografici, che stanno alla base dei processi economici, anche se pochi ci dedicano la dovuta attenzione, abbiano la sgradevole abitudine di procedere con estrema lentezza e altrettanta inesorabilità. Una volta che una tendenza si è innescata è molto difficile invertirla e, in ogni caso, ciò richiede molto tempo. La storia riguarda il declino della popolazione in età lavorativa negli Stati Uniti, problema comune a molte economie, che dal 2035, secondo le ultime stime, avrebbe culminato in un declino dei lavoratori disponibili se, nel contempo, non gli immigrati – si noti – ma i figli degli immigrati, quindi i nati negli Usa, non fossero entrati in età lavorativa.

La curva mostra con chiarezza che sono gli immigrati di seconda generazione che gioveranno all’economia americana, non i loro padri.

Perciò quando si parla di immigrazione come meccanismo di compensazione economico del declino demografico dobbiamo sempre ricordare che la demografia ha tempi molto lunghi, mentre l’economia ha come orizzonte l’anno solare e la politica quello elettorale. Le tre cose difficilmente trovano una composizione.

Casa dolce casa. Eurostat ha pubblicato i dati sulla percentuale di cittadini europei che vive in case di proprietà. La media è del 70%, con noi italiani poco al di sopra, e i tedeschi ultimi in classifica come poco più del 50%.

E’ interessante osservare che i paesi con maggiore percentuale di case di proprietà sono tutti paesi dell’ex orbita sovietica, che evidentemente hanno goduto di condizioni che hanno favorito il possesso della casa di abitazione che, giova ricordarlo, è un importante fattore di stabilità economica. Al tempo stesso però bisogna tenere conto di altri fattori che possono spiegare questi numeri, a cominciare dal sistema fiscale, che può incentivare o meno la proprietà, per finire con l’età media della popolazione. Un popolazione più anziana è probabile abbia più case di proprietà rispetto a una più giovane. E il fatto che in Europa la meda sia del 70% dice molto sulla composizione della nostra popolazione.

Cara Fed. La Fed ha alzato nuovamente i tassi portandoli nell’intervallo 0,75-1 per cento e il mercato ha salutato con entusiasmo questa decisione, probabilmente perché la interpreta come il segno di una ritrovata salute per l’economia Usa. Quest’anno peraltro, sono in programma altri due rialzi e peraltro non è neanche detto che sarebbero sufficienti. La Fed di Atlanta ha svolto una simulazione che mostra come l’applicazione della Taylor Rule, una regola automatica per la determinazione dei tassi di sconto, richiederebbe tassi ben più elevati di quelli attuali per essere coerenti con una politica monetaria “normale”.

Tutto ciò lascia capire che gli spazi per ulteriore e più ampi rialzi ci sono. E questo non potrà che far piacere alle banche che sul margine di interesse lucrano una quota rilevante dei loro profitti. Un dato, calcolato dal Financial Times, servirà a farsi un’idea. L’ultimo rialzo dei tassi costerà a chi ha debiti sulle carte di credito almeno 1,6 miliardi di dollari in più di interessi, visto che in questo settore i rialzi dei tassi ufficiali si trasferiscono pressoché automaticamente. Il denaro cheap, quando diventa caro, può essere un grosso problema per chi ha debiti sulle spalle.

I consigli del Maître: Banche a nascita zero e il ritorno dell’oro sul Reno

Anche questa settimana siamo stati ospiti in radio con gli amici di Spazio Economia. Ecco di cosa abbiamo parlato.

Banche a nascita zero negli Usa. Sul finire del 2013 ha suscitato un certo scalpore la notizia dell’apertura della Bank of Bird-in-Hand in un paesino Amish della Pennsylvania. E non tanto perché la banca aveva uno sportello-finestra per i cavalli o i passeggini, ma perché questa singolare banca è stata la prima a nascere negli Usa dal 2010. Secondo i dati della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l’ente governativo che garantisce fra le altre i depositi negli Usa, dal 2010 sono nate solo sette banche dal 2010. Prima della crisi la storia era ben diversa. Solo nel 2007, ad esempio, ne furono fondate 175, e fra il 1997 e il 2007 ne nacquero in media 159 all’anno.

La Fed di Richmond, che ha dedicato un approfondimento della tematica, sottolinea che il processo di graduale riduzione del numero di banche negli Usa parte da lontano e trova la sua origine nel processo di concentrazione favorito dalle leggi bancarie.

Ma rimane il fatto che è alquanto inconsueto che improvvisamente nessuno abbia più avuto voglia di aprirne di nuove, o quasi nessuno, negli ultimi sette anni. Quale può essere la ragione? La Fed ipotizza che una parte di responsabilità risieda nella regolazione, che ha fatto crescere i costi e quindi diminuito la convenienza di aprire nuovi sportelli. Gestire una banca è diventato un affare troppo complesso e scoraggiante, specie per le piccole, che poi sono la maggioranza negli Usa. Secondo una rilevazione del FDIC più del 90% delle banche Usa ha meno di 10 miliardi di asset e fra il 2000 e il 2008 il 77% delle banche di nuova costituzione ha aperto gli sportelli con meno di un miliardo di asset. E sono proprio i piccoli ad aver abbandonato il campo. E poi c’è la questione dei profitti. I tassi a zero hanno essiccato la fonte primaria di ricavo per le banche meno complesse. Ossia sempre le più piccole. Alla domanda perché non aprono più nuove banche negli Usa, perciò, è facile rispondere: non conviene più.

Dove vanno a finire i risparmi europei? L’Europa soffre di un notevole deficit di investimenti, che ancora non sono riusciti a recuperare in molti paesi compreso il nostro (siamo intorno al 70% di quanto non fossero) il livello pre crisi. E tuttavia, come mostra una interessante ricerca dell’Istituto Bruegel, l’Ue a 28 ha visto crescere notevolmente i risparmi dal 2009 in poi.

Questa singolarità provoca che l’Europa ha notevolmente aumentato la propria ricchezza, come si vede dal saldo di conto corrente, che registra un surplus superiore al 2% del pil europeo, senza però migliorare la sua condizione generale di benessere, visto che ci sono ancora oltre 11 milioni di disoccupati, secondo gli ultimi dati Eurostat (al netto di Belgio e Germania) e quasi quattro milioni di inattivi, rimanendo la crescita globale alquanto lenta. Rimane la domanda: cosa ne fanno dei soldi gli europei? Facile: li prestano all’estero. L’Europa infatti è diventata la prima creditrice globale.

Gli europei amano la rendita più che il lavoro. E’ storia antica. E si ripete.

Un bond lungo 100 anni. L’Ocse ha pubblicato un interessante report sull’andamento dei prestiti statali che fra le altre cose nota il notevole aumento delle emissioni di bond con durata superiore ai 30 anni. In valore queste emissioni sono triplicate dal 2006 e adesso sfiorano i 350 miliardi. Poca cosa rispetto alla montagna di obbligazioni emesse dagli stati – quest’anno si prevede che i governi prenderanno a prestito 9,5 trilioni di dollari – ma comunque segnale di una tendenza che trova la sua giustificazione nella convenienza dei gestori del debito pubblico a impegnarsi per orizzonti lunghi per sfruttare al massimo i vantaggi del tassi bassi. Considerate che circa 10 trilioni di debito pubblico viene attualmente remunerato a tassi negativi a livello globale. Ebbene alcuni paesi, Irlanda, Messico e Belgio, hanno emesso bond con scadenza a 100 anni. E non è certo strano che ci abbiano provato. Ma semmai la circostanza che qualcuno, evidentemente molto ottimista, li abbia comprati.

Il ritorno dell’oro sul Reno. La Bundesbank, banca centrale tedesca, ha completato il trasferimento previsto per il 2016 del suo stock di oro da New York, dove era stato trasferito diversi anni fa, alla sua sede di Francoforte. Si parla di 111 tonnellate di metallo giallo. Il trasferimento, condotto con discrezione e bancaria efficienza, si è concluso alla fine del 2016. Un’altra quota di oro è ancora custodita a Parigi e la banca conta di far rientrare anche questa nel corso di quest’anno, dopo che nel 2016 sono transitati 105 tonnellate da Parigi a Francoforte.

Dal 2013 la Buba ha riportato in patria 283 tonnellate di oro da Parigi e 300 da New York. Sicché al 31 dicembre del 2016 a Francoforte era già custodito il 47,9% delle riserve auree tedesche. La quota restante è suddivisa fra New York (36,6%), Londra (12,8%) e Parigi (2,7%). La Buba pianifica di lasciare all’estero, fra New York (37%) e Londra (13%) la metà delle sue riserve. La Germania possiede riserve per 3.378 tonnellate d’oro, secondo paese al mondo dopo gli Usa per consistenze. Le riserve auree pesano i due terzi del totale delle riserve estere tedesche.

I consigli del Maître: L’import tedesco e i bamboccioni UK

Anche questa settimana siamo andati in radio a parlare con gli amici di SpazioEconomia. Ecco cosa gli abbiamo raccontato.

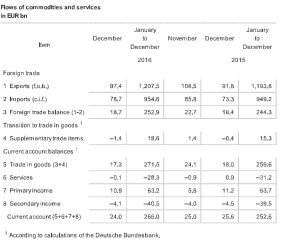

Le importazioni tedesche. L’istituto di statistica tedesco ha rilasciato gli ultimi dati del commercio della Germania, evidenziando il record storico dell’attivo commerciale del paese, arrivato a oltre 250 miliardi di dollari nel 2016. Tutti i giornali hanno osservato che mai la Germania aveva avuto un attivo così elevato. Ma questa suggestione ne nasconde un’altra che invece è bene conoscere per farsi un’idea più precisa del perché la buona salute del commercio tedesco riguardi tutti noi. Il fatto è semplice e si può osservare non guardando solo il saldo ma tutti i flussi commerciali della Germania.

Accanto ai 1.207 miliardi di merci vendute all’estero dalla Germania, ci sono 954 miliardi di merci estere comprate dalla Germania. Ciò significa che molti paesi hanno goduto degli effetti positivi della domanda tedesca sulla loro economia. Per la cronaca è interessante ricordare che l’Italia, che pure ha un deficit bilaterale nei confronti della Germania, nel 2015 vi ha esportato merci per oltre 51 miliardi. Quindi i tanti che lamentano gli eccessi commerciali della Germania, e in cuor loro si augurano che finiscano, dovrebbero ricordare che ciò rischia di far pagare un conto assai salato anche a noi. Ci piaccia o no.

I love shopping, on line. Economia digitale non vuol dire solo reti, terminali e dati. Significa anche comprendere il mutamento di consuetudini secolari e l’evolversi della tecnologia che sta delineando la nuova globalizzazione digitale del XXI secolo. Una di queste pratiche è sicuramente quella degli acquisti on line, che potremmo considerare come l’evoluzione digitale dei vecchi acquisti analogici per corrispondenza. I più grandicelli ricorderanno il vecchio catalogo Postal market, o i vecchi club del libro, che peraltro ancora ci sono. Una recente ricerca di Eurostat ha calcolato che l’84% dei residenti nell’UE di età compresa fra i 16 e i 74 anni ha usato internet nel 2016 e due terzi, pari al 66% ha effettuato ordini on line di beni o servizi. Nel 2007 questi utenti non superavano il 50%.

Noi italiani siamo un po’ fanalino di coda, con poco più del 40%, ma siamo cresciuti dal 2012, quando si era sotto il 30. Rimane il fatto che comprare on line non significa solo fare ordini per corrispondenza con un click. Significa pure che invece del vecchio Postal market ora andiamo, ad esempio, su Amazon, che, oltre a venderci prodotti di qualunque genere, produce film, possiede giornali e ha pure una sua moneta per le transazioni interne. Roba che Postal market neanche si immaginava. E questo è il vero punto saliente dell’economia digitale.

Energia col vento in poppa. L’Agenzia internazionale dell’energia, l’IEA, ha diffuso uno studio secondo il quale la crescita delle energie rinnovabili sarà molto più rapida di quanto stimato fino ad oggi, arrivando a ipotizzare che per i prossimi cinque anni verranno installate 60 turbine alimentate a vento al giorno in diversi paesi del mondo. Parliamo di circa 110 mila impianti, quindi. Globalmente la crescita di energia da fonti rinnovabili dovrebbe crescere del 13% da qui al 2021 per lo più in seguito alle politiche che l’Agenzia si aspetta vengano attivate negli Usa, in Cina, India e Messico. Nello stesso periodo ci si attende che i costi per i pannelli solari diminuiscano di un 15%. Anche qui perciò, come abbiamo visto a proposito della diffusione delle auto elettriche la settimana scorsa, a far la differenza nella produzione e nella diffusione di queste fonti rinnovabili sarà il costo-opportunità.

Interessante ricordare che il grande sviluppo dell’energia solare ed eolica ha consentito che oggi le rinnovabili rappresentino più della metà della nuova capacità energetica nel mondo, raggiungendo nel 2015 il record dei 153 gigawatt, il 15% in più rispetto all’anno precedente. Sempre nel 2015 sono stati installati quasi mezzo milione di pannelli solari al giorno. In Cina, che pesa circa il 40% dell’aumento globale delle fonti rinnovabili globali, nel corso del 2015 sono state installate due turbine a vento ogni ora per tutto l’anno.

Bamboccioni britannici. Di solito sono gli italiani a passare per bamboccioni sempre legati al cordone ombelicale di mammà. Ma la realtà è sempre un filo più intricata di quanto non possa raccontare un titolo di giornale e dovremmo abituarci a guardare in profondità per capire bene le correnti del presente. Uno stimolo in tal senso ce lo offre un recente studio diffuso dall’Ons, istituto di statistica britannico, che mostra come la quota di giovani adulti, quindi da 20 ai 34 anni, che vive con i genitori in UK ormai sfiori il 25%. In sostanza, uno su quattro sta a casa con i suoi. Poco male, viene da dire, se non fosse che nel 1996 erano uno su cinque. In sostanza in un ventennio i 2,7 milioni di bamboccioni britannici sono diventati 3,3 milioni.

Cosa è successo nel frattempo? Notate che il livello del 1996 era all’incirca lo stesso del 2008. L’evoluzione avviene da quel momento in poi e conosce il suo picco dal 2010-11. Curiosamente in quegli anni è cominciata la crescita del mercato immobiliare e tale sviluppo si è associato a un altro: il numero dei giovani proprietari di casa (25-29 anni) è passato dal 55% del 1996 al 30% del 2015, mentre quello di 30-34 è diminuito dal 68% al 46%. Che fine hanno fatto questi giovani? Chi poteva permetterselo è andato in affitto, la quota di giovani in affitto infatti è notevolmente cresciuta dal 2008. Gli altri sono tornati a casa di mammà. Non credo avessero tutta questa nostalgia.

I consigli del Maître: Camera con vista da 25 miliardi

Anche questa settimana siamo andati in radio a parlare con gli amici di SpazioEconomia. Ecco cosa gli abbiamo raccontato.

Camera con vista da 25 miliardi. Si definisce una “Camera company”, così almeno ha fatto scrivere nel prospetto di IPO (initial public offering) con il quale Snapchat si è presentata al mercato chiedendo soldi, tantissimi soldi. Si parla di una cifra intorno ai 25 miliardi di dollari alla scopo di reinventare la Camera, ossia la macchina fotografica, “per migliorare il modo in cui le persone vivono e comunicano”. “Il nostro prodotto dà la possibilità alle persone di esprimersi, vivere il momento, imparare dal mondo e divertirsi insieme”. Snapchat, per chi non lo sapesse, è usata dai giovanissimi e si caratterizza per la funzionalità di cancellare tutto ciò che è stato condiviso dopo 24 ore. Idea geniale che ha già convinto Instagram a far lo stesso e a breve anche Facebook. Idea geniale anche perché consente ai proprietari di risparmiare cifre enormi sullo storage. I soldi dell’Ipo serviranno a Snapchat ad investire sul progetto degli Snapchat glasses, occhiali equipaggiati con una telecamera che ricordano i vecchi Google glasses. Il loro nome è Spectacles e dicono tutto ciò che c’è da sapere. Camera con vista sull’effimero, smemorata e costosa: è il way of life del XXI secolo.

Peggiorano di qualità i debiti delle imprese. S&P ha rilasciato una nota che contiene un dato sorprendente. Il settore corporate globale maturerà debiti per 9,6 trilioni nei prossimi quattro anni, ossia per 9.600 miliardi. Il picco di maturazioni si raggiungerà proprio nel 2021, quando dovranno essere rinnovati 2,02 trilioni di dollari di debiti. La cosa che si osserva, osservando la suddivisione di queste obbligazioni è il costante assottigliarsi di quelle a tripla A, ossia le più sicure, a vantaggio di quelle a tripla B, doppia B e B singola, ossia l’anticamera della tripla C, che misura i titoli di maggiore rischiosità perché meno sicuri, anche se più remunerativi.

A questi rischi fisiologici si sono aggiunti quelli geopolitici, spiega S&P per cui il roll over di queste obbligazioni dovrà essere osservato sempre più da vicino per prevenire eventuali tensioni finanziarie. Anche perché le aziende in cerca di credito troveranno concorrenti agguerriti. A cominciare dagli stati, una volta che le banche centrali smetteranno di comprare i loro bond. L’anno scorso il totale delle obbligazioni accese, private e pubbliche, aveva superato i 100 trilioni di dollari.

La carica delle auto elettriche. Secondo il World economic forum la diffusione massiccia delle auto elettriche potrebbe arrivare assai prima di quanto si pensi. Nell’arco di un lustro, secondo una ricerca prodotta dall’Università di Leeds alcune innovazioni tecniche potrebbero favorire il transito dell’auto elettrica da fenomeno di nicchia a strumento massificato, soprattutto in ragione del costo declinante del carburante, che già viene giudicato più economico sia della benzina che del gasolio. Secondo le previsioni dei ricercatori nell’arco di un ventennio le auto elettriche, complice una radicale evoluzione dell’infrastruttura energetica grazie allo sviluppo delle fonti rinnovabili, arriveranno a pesare il 35% di tutti i veicoli venduti.

4) La Cina e i lavoratori Usa. Uno studio della Fed di Saint Louis solleva interessanti riflessioni sull’impatto autentico che l’apertura del commercio internazionale alla Cina ha avuto per i lavoratori del settore manifatturiero nel mondo occidentale. Lo studio è del 2015 e si riferisce agli anni fra il 2000 e il 2007, quando gli Usa conobbero una rigogliosa crescita delle importazioni dalla Cina, più che raddoppiate, specie dopo l’ingresso del paese asiatico nel WTO. La ricerca stima che il settore manifatturiero, specie in alcuni settori come quello dei computer, ha sofferto la perdita di 800 mila posti di lavoro, in conseguenza dell’arrivo delle merci a basso costo negli Stati Uniti, ma al tempo stesso osserva che i lavoratori espulsi sono stati ricollocati in altri settori, per lo più nei servizi, talché il saldo è stato lievemente positivo. Non solo. L’arrivo delle merci a basso costo ha generato un aumento del potere d’acquisto per i consumatori americani stimato in 260 dollari l’anno, permanentemente.

Lo studio ovviamente non ha pretesa di verità, anche perché se ne trovano altri che sostengono altri numeri e altre tesi, ma è un utile stimolo alla riflessione. Il diavolo non è mai brutto come si dipinge.

Qui trovate il podcast con tutta la puntata. Buon ascolto.

I consigli del Maître: La guerra cinese dei chip e il picco del Dow Jones

Anche questa settimana siamo andati in radio a parlare con gli amici di SpazioEconomia. Ecco cosa gli abbiamo raccontato.

La battaglia dei semiconduttori. Il WSJ ha scritto di recente un altro capitolo interessante della lunga battaglia su mercato dei semiconduttori che oppone la Cina, che sta disperatamente cercando la sua autosufficienza digitale, e gli Stati Uniti, che sono fra i principali produttori di chip. Con l’arrivo di Trump il conflitto è destinato probabilmente ad aggravarsi, visto che il nuovo segretario del commercio Wilbur Ross ha dichiarato, secondo quanto riportato dal giornale, di essere molto molto preoccupato” per il piano di investimenti da 150 miliardi di dollari che il governo cinese ha in programma di mettere in campo nei prossimi dieci anni. Il problema è che i cinesi hanno una serio deficit di semiconduttori, che servono nei computer, ma anche nei telefoni e nei sistemi militari. E questo grafico racconta bene quale sia il loro peso specifico nell’economia cinese.

Come si vede, la fame di chip è superiore a quella di petrolio, crollata in Cina negli ultimi due anni, al contrario di quella di semiconduttori che cresce gradualmente e adesso è arrivata a 228 miliardi. Quindi è comprensibile che i cinesi vogliano emanciparsi, così come è comprensibile che gli Usa vogliano impedirlo. Rimane il fatto che le compagnie Usa che fanno chip sono profondamente collegate a quelle cinesi che fanno la stessa cosa.

I dazi di Trump. I giornali hanno riportato alcune voci secondo le quali l’amministrazione Trump potrebbe innalzare un dazio del 20% sulle importazioni dal Messico per poi estenderlo anche al resto dei partner. I rumors magari sono esagerati, ma l’occasione è buona per dare un’occhiata ai conti commerciali statunitensi, che poi conoscono e ancor meno frequentano. Partiamo dalla tabella del deficit mensile, rilasciata di recente dal Census Bureau.

Su base mensile quindi il deficit è stato di 65 miliardi, in leggero calo rispetto ai 65,3 di novembre. Su base annuale, nel 2016 gli Usa hanno esportato beni per oltre 1.450 miliardi e ne hanno importato per quasi 2.200 miliardi, con un deficit annuale cumulato di oltre 730 miliardi, sostanzialmente in linea con il risultato degli ultimi anni. Se Trump applicasse una tassa del 20% sulle importazioni, ciò vorrebbe dire che i consumatori Usa, ad acquisti invariati, pagherebbero più imposte sul consumo per circa 440 miliardi di dollari, anche se a rigor di logica è più probabile che ci sarebbe un calo delle importazioni che provocherebbe perdite ai paesi esportatori. Questo sempre che il dollaro non si rafforzi abbastanza da compensare con la rivalutazione l’aumento delle imposte sull’importazione.

Se diamo un’occhiata ai paesi verso i quali più di tutti gli Usa sono in debito commerciale, troviamo la Cina, verso la quale esporta per circa 100 miliardi (dato gennaio/novembre 2016) e importa per oltre 420 (dato in crescita dai 268 del 2008), il Giappone, con un export di 57 e un import di 120 miliardi, la Germania, con un export per circa 45 miliardi e un import per oltre 100. Questi paesi stano all’incirca al livello del Messico, per i loro attivi commerciali. Il Messico infatti nel 2016 (gennaio-novembre) è di circa 60 miliardi. Italia e Corea del Sud sono quasi allineati con surplus commerciali verso gli Usa per oltre 25 miliardi di dollari, poco sopra l’Olanda. La Francia, al contrario, è in deficit verso gli Usa per oltre 15 miliardi così come la Svizzera per 12. Ce n’è abbastanza per farsi un’idea su chi pagherà il conto.

3) L’economia del 5G. Ne abbiamo parlato su Crusoe, ma penso sia interessante proporre anche qui alcuni dati estratti da uno studio recente sponsorizzato da Qualcomm, nota impresa di telecomunicazioni e realizzato da IHS economics&technology, che presenta alcuni dati, ovviamente frutto di congetture, sull’impatto che avrà sull’economia il prossimo standard di comunicazione mobile a 5G, ossia il successore dell’attuale 4G. Secondo le previsioni degli analisti, entro il 2035 questa tecnologia genererà un prodotto globale pari a 12,3 trilioni di dollari, l’equivalente del consumo degli americani nel 2016, quindi una creazione di valore per la filiera per 3,5 trilioni e 22 milioni di posti di lavoro. Per dare un’idea di quanto pesi questa cifra, basti considerare che questa cifra corrisponde ai ricavi delle 13 top compagnie recensite da Fortune, da Walmart a Apple. La filiera genererà investimenti per 200 miliardi e nel quindicennio fra il 2020 e il 2035 contribuirà al pil globale per una somma equivalente al pil dell’India, circa 2.000 miliardi. Insomma: è un’evoluzione da osservare da vicino.

4) I numeri del Dow Jones. Ha fatto scalpore e suscitato appetiti la notizia della settimana scorsa del superamento da parte del Dow Jones Usa della quota dei 20.000 punti. Pochi ricordano che l’indice quotava appena mille punti nel 1972 e ci ha messo 27 anni ad arrivare a 10.000 punti. Poi l’esplosione della bolla dot.com lo ha riportato a quota 8.000 nei primi anni 2000, da dove è ripartito per arrivare a 14,000 nell’estate del 2007, quando la crisi iniziò a bussare alla porta degli Usa. Da lì un nuovo crollo fino a tornare a 7.000 nel 2010.

Da quel momento in poi la risalita. I 15.000 punti sono stati toccati nel luglio 2013 e poi da lì sempre più in alto fino ai 20.000 del 25 gennaio 2017. E ora?

I consigli del Maître: Tutti in radio con TheWalkingDebt

Da questa settimana TheWalkingDebt ha iniziato una nuova rubrica radiofonica, in collaborazione con SpazioEconomia, dove viene presentata in un quarto d’ora una selezione di notizie gustose estratta dalle tantissime che escono durante la settimana. La trasmissione va in onda il lunedì sulle frequenze di RadioVoceSpazio dalle 18.30 alle 20. Qui riportiamo le notizie scelte e il link col podcast. Ci siamo divertiti molto a inventare questo nuovo prodotto. Speriamo piaccia anche a voi.

La Bad Bank degli Usa. Visto che si parla così tanto di banche, e il grande discorrere che si fa di bail in versus bail out, ho pensato vi facesse piacere sapere che il governo americano garantisce implicitamente o esplicitamente il 62% dei debiti del sistema finanziario statunitense.

Questa notizia è uscita sul sito della Fed di Richmond una decina di giorni fa e pochissimi ne hanno parlato. Parliamo di decine di migliaia di miliardi di dollari di garanzie, cresciute moltissimo dopo la crisi del 2008, quando il governo dovette mettere sul piatto moltissimi soldi per non far fallire tutto il sistema. Al momento le garanzie totali superano i 43 trilioni di dollari, e riguardano tutti: dalle banche ai fondi pensione, passando per le aziende sponsorizzate dal governo. Altro che Mps.

Diseguaglianza, che fare? Uno dei grandi temi rimane sempre quello della diseguaglianza. Ha fatto scalpore la notizia secondo la quale 8 multimiliardari detengono una ricchezza superiore ai 3,6 miliardi di cittadini più poveri del mondo, pure se tanti hanno questionato la correttezza di questa rilevazione. Ma è molto più interessante osservare, come ci consente uno studio di UBS che nei prossimi 20 anni 460 miliardari globali deterranno oltre 2,1 trilioni di dollari, ossia 2.100 miliardi, equivalenti al pil indiano del 2015. Non tanto per stimolare l’invidia sociale. Ma per capire in che modo questo enorme flusso di ricchezza può essere “mobilizzata” per il bene pubblico. Tassandolo come suggerisce qualcuno, oppure coinvolgendo i capitali privati nella costruzione di politiche pubbliche efficaci? A posteri l’ardua sentenza.

Cronache dal petrolio. Le cronache sul petrolio sono passate di monda dopo il vertice di Vienna del 30 novembre scorso nel quale i paesi Oepc hanno raggiunto un accordo storico per il taglio della produzione petrolifera, e al quale è seguita la disponibilità manifestata dai produttori non Opec di fare altrettanto. In totale, al mercato verranno sottratti circa 1,2 milioni di barili, eliminando così gli eccessi di offerta che avevano depresso i prezzi. Infatti il petrolio è risalito. Ma quello che ha provocato è stato che sono tornati di nuovo convenienti le produzioni di shale oil negli Usa, che non hanno certo sottoscritto l’accordo. Infatti la produzione Usa, a dicembre 2016 è tornata a salire e l’ultimo oil market dell’IEA ha confermato che nel corso dell’anno scorso la produzione Usa è cresciuta di oltre 500 mila barili al giorno. Quali sono le prospettive per il 2017?

L’accordo Opec è stato un grande successo. Per gli Usa.

L’eurozona Paperona. Eurostat ha rilasciato gli ultimi dati sul saldo di conto corrente dell’eurozona, ossia il conto della bilancia dei pagamenti che misura i flussi monetari in entrata e in uscita nell’area. Come ormai accade da diversi mesi, il saldo è ampiamente positivo. A novembre il surplus ha raggiunto i 36,1 miliardi. Ciò significa che l’eurozona sta consolidando il suo ruolo internazionale di creditore netto. Anzi uno studio recente di Credit Suisse ci dice un’altra cosa: l’eurozona, alla fine del 2015, era il primo creditore globale del mondo con quasi 400 miliardi di attivi. Il primo debitore sono gli Usa.

Qui il link alla trasmissione radio con il commento a queste notizie (dal minuto 12 in poi).