Etichettato: Banca mondiale

Il debito misterioso dei paesi a basso reddito

Peggio dei debiti noti, ci sono solo quelli sconosciuti. Una montagna nascosta della quale si ignorano quantità e qualità, con l’aggravante che questo debito misterioso giace laddove può far più male: nella pancia di paesi già alle prese con grandi problemi. Non è certo un caso. I paesi a basso reddito, una settantina quelli censiti dal rapporto, per evidenti ragioni, sono anche quelli meno attrezzati per avere sistemi efficienti di raccolta e classificazione dei dati.

Perciò riveste particolare interesse un recente rapporto pubblicato dalla Banca Mondiale, coordinato da Diego Rivetti, esperto di debito della Banca, che ha il merito di provare a fare luce su una materia estremamente complessa che molto ha a che fare con la capacità di questi paesi di attrarre investimenti e quindi provare a uscire dal cono d’ombra della povertà.

Vale la pena anticipare alcune conclusioni. “L’analisi mostra che lo stock di debito dei paesi a basso reddito (low-income countries) può variare fino al 30% del pil a causa di definizioni e standard divergenti fra i database locali e quelli internazionali”. E questo è un problema squisitamente tecnico. Questi paesi, di fatto, sono fuori dalla globalizzazione “statistica”. E questo aggiunge un ulteriore elemento di fragilità alle loro economia. Non avendo dati certificati, è difficile entrare nel “sistema” e interloquire con gli organismi internazionali. Se a questo si aggiunge che da più di due anni “il 40% dei paesi a basso reddito non ha pubblicato alcun dato sul debito sovrano”, il quadro diverrà ancora più chiaro: nessuno sa esattamente la quantità di polvere che questi paesi stanno nascondendo sotto il tappeto.

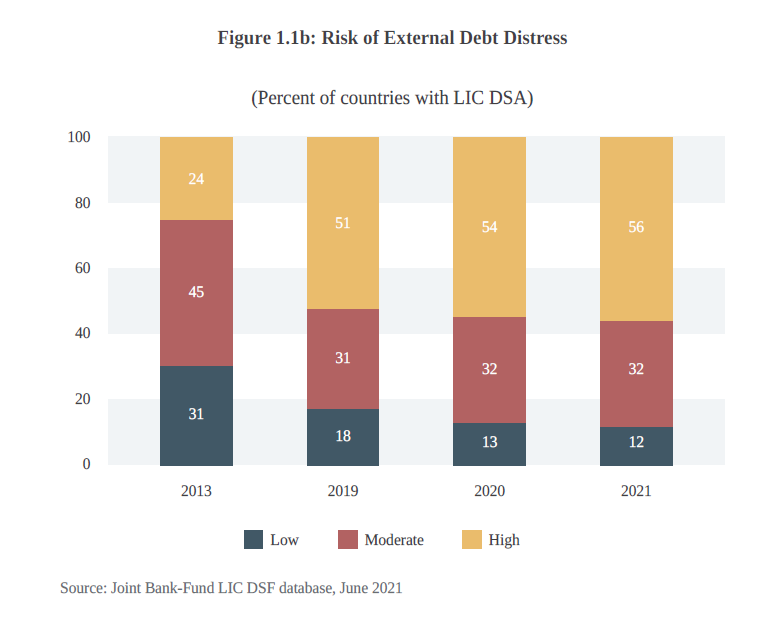

Queste difficoltà sono aumentate da quando è iniziata la pandemia, che ha generato in tutto il mondo maggiori deficit e debiti. La Banca calcola che “oggi il 44% dei paesi a basso reddito si trova di fronte al rischio di stress da debito, e il 12% lo sta già sperimentando”. E se questi paesi non sono in condizione di avere accesso al mercato internazionale del debito, perché i loro strumenti tecnici e statistici non sono adeguati, sono costretti a servirsi di pratiche opache per procurarsi il denaro.

Il rapporto evidenzia come fra il 2004 e il 2018 i prestiti collateralizzati – ossia prestiti concessi sulla base di ricavi futuri – hanno rappresentato circa il 10% del totale nell’Africa sub-sahariana. Fra le economie emergenti, la Banca ha censito quindici paesi che hanno contratto debiti di questo tipo, che però non hanno fornito informazioni di dettaglio.

Come se non bastasse, i paesi a basso reddito hanno iniziato a usa la banca centrale come proxy per sopportare l’indebitamento estero, tramite repo o swap in valuta estera. Operazioni che non figurano nelle statistiche ufficiali del debito pubblico, per la semplice ragione che queste passività sono in campo alla banca centrale. Dulcis in fundo, aumenta anche la quantità di debito contratto dalle aziende pubbliche (SOE, state-owned enterprises) tramite veicoli specializzati (SPV, special purpose vehicle), che spesso proliferano grazie al sostegno di garanzie pubbliche. Insomma: capire quale sia lo stato debitorio di questi paesi, sia nei confronti dell’estero che nel mercato domestico, è estremamente complesso. Lo studio propone diverse soluzioni e raccomandazioni per mitigare questa situazione, tutte sicuramente sensate. Ma il problema è sempre lo stesso: trasformare in pratiche virtuose le brutte abitudini. E fra il dire e il fare c’è in mezzo il proverbiale mare.

Nell’attesa che questi paesi lo attraversino, vale la pena servirsi dello studio per approfondire ancora un po’. Il motivo di questa ricerca lo abbiamo già illustrato: svelare il debito nascosto dei paesi fragili serve innanzitutto a loro. Come ricorda lo studio, quando nel 2016 il Mozambico svelò di aver debiti non comunicati in precedenza per 1,5 miliardi di dollari, che pesano circa il 9% del pil nazionale, le donazioni internazionali si bloccarono. L’economia ne subì il contraccolpo, dovendo il governo tagliare la spesa pubblica, e gli abitanti ne pagarono il conto.

Il grafico sopra mostra come fra il 2010 e il 2020 la mediana del debito pubblico fra i paesi censiti dalle agenzie della Banca Mondiale è cresciuta fra il 35 e il 50%. Nella metà di questi paesi, che hanno potuto godere di un certo alleggerimento dei debiti grazie alla Heavily Indebted Poor Countries initiative (HIPC), l’interest-to-revenue ratio sul debito estero, ossia il rapporto fra il costo del servizio del debito estero rispetto alle entrate, è peggiorato rispetto a quella precedente all’intervento. In parte a causa della caduta dei prezzi delle commodity, registrata fra il 2011 e il 2014, in parte per l’aumento dei tassi reali. Insomma: per i paesi poveri vale il contrario di quel che vale nei paesi ricchi, dove i tassi reali in molti casi negativi hanno alleggerito il peso del debito. Piove sempre sul bagnato, per ricordare un altro proverbio. E questo spiega perché siano raddoppiati i paesi giudicati a rischio. Il che ovviamente, peggiorando il loro merito di credito, attiva un terribile circolo vizioso che la pandemia ha semplicemente accelerato.

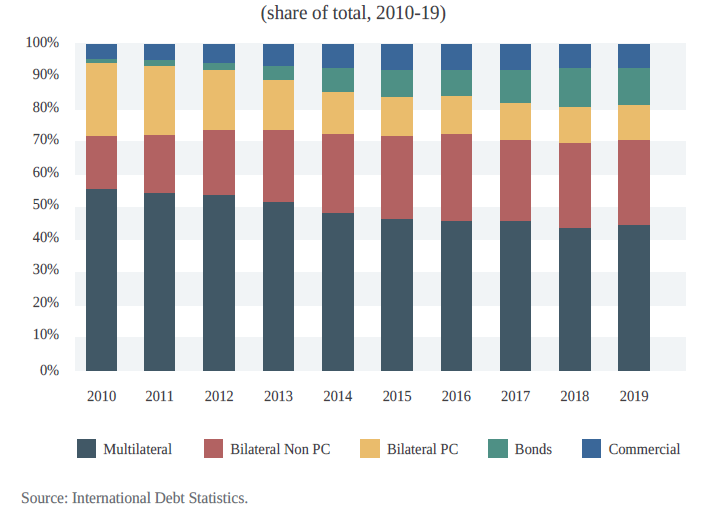

Nel grafico sopra l’acronimo LIC-DSA sta per Low-income Countries, giusto per essere chiari. E vale la pena ricordare che nel frattempo è anche cambiato lo scenario dei creditori. Fino agli anni ’90 i prestatori erano in gran parte quelli del club di Parigi e le istituzioni finanziarie internazionali. Da allora il loro ruolo è andato scemando. Oggi le entità fuori da questo club sono titolari del doppio dei crediti iscritti a carico di questi paesi e nell’ultimo decennio la quota di debito estero verso creditori privati è più che triplicata.

Il risultato, spiega il rapporto, è che ormai le banche commerciali non sono più da tempo le principali detentrici di questi debiti commerciali, ma adesso questa carta è finita in pancia a hedge fund, case di investimento e altre varie entità finanziarie. Ciò significa, a ben vedere, che questa polvere sotto il tappeto ha finito col raggiungere il sistema finanziario globale, sempre a rischio che un qualunque granello generi pericolose frenate.

Perché, ed è bene ricordare anche questo, i guai dei poveri finiscono sempre col diventare problemi dei ricchi. E questo non serve che ce lo ricordi l’economia. Basta la storia.

La stagnazione demografica dei matusalemme asiatici

Guardo il Giappone e mi domando se non sia laggiù che, ormai da quasi un quarto di secolo, si stia consumando l’agonia di un certo modo di essere delle nostre società. Quello che ha generato città densamente popolate di atomi umani anonimi e indifferenti, interessati al loro personale benessere piuttosto che a quello condiviso, incapaci persino di desiderare nulla di più di ciò che giova a loro. E mi domando, senza trovare risposta, se non sia questo rimpicciolirsi del cuore a motivare la nostra decadenza sociale, prima ancora che economica.

Rimane il fatto che in Giappone i prezzi stagnano insieme al prodotto e si constata con l’implacabilità dei numeri l’impotenza delle politiche monetarie e fiscali. Ancora oggi, nonostante l’imponente quantità di denaro messa in campo dalle autorità, il paese non riesce a uscire dalla deflazione strisciante e dalla crescita risicata.

Sicché non è ozioso domandarsi se questo paese non sia davvero l’avanguardia dell’Occidente, già dal fatto che ancora patisce i danni della recessione patrimoniale esplosa alla fine degli anni ’80 che, per dimensioni e conseguenze, ricorda da vicino quella vissuta dai paesi avanzati dal 2008 in poi. Ma non solo. Il Giappone è all’avanguardia anche per la sua evoluzione demografica. Lo stato asiatico, scrive la Banca Mondiale in un recente rapporto, è per molti versi “la nazione più vecchia del mondo”, nel senso che la composizione della sua popolazione vede una maggioranza relativa di over 65, che ormai ha superato il 20%. Un paese di matusalemme.

In tal senso diventa interessante cercare la risposta alla domanda che i tecnici della World Bank si fanno nel loro rapporto. Specificamente se l’invecchiamento della popolazione sia responsabile del “drammatico slowdown” giapponese.

Partiamo da alcuni dati. Durante gli anni ’60 il Giappone visse un’età dell’oro con crescite medie nell’ordine del 9%, come la Cina d’inizio XXI secolo. Dopo quarant’anni, per tutto il primo decennio dei 2000, la crescita è stata inferiore all’1%. Questo prosciugarsi di ricchezza ha coinciso con un sostanziale mutamento demografico. Negli anni ’60 gli over 65 erano il 6% della popolazione, mentre nell’ultimo decennio, come abbiamo visto, hanno superato il 20%. I giovani, che erano il 27% nei ’60, nel XXI secolo sono diventati il 14%. La conseguenza è stata che mentre nei ’60 c’erano 11 lavoratori per ogni pensionato, oggi ce ne sono solo 2,5, mentre la popolazione ha iniziato a declinare.

Sarebbe interessante sapere cosa abbia provocato un mutamento così profondo delle consuetudini sociali in Giappone, similmente peraltro a quanto accaduto in altri paesi avanzati negli ultimi quarant’anni. Ma sarebbe domandare troppo agli economisti della Banca mondiale. Costoro, vuoi per compiti d’istituto vuoi per formazione, possono solo usare la lingua che conoscono, quella della tecnica economica, per immaginare una risposta, che vale comunque la pena ascoltare perché ci rivela alcune informazioni interessanti.

La strada scelta per analizzare il problema passa per la scomposizione della crescita del Pil, che viene raccolta in una tabella. I dati elaborati (non si sa bene come) dicono che gli 8,4 punti di Pil perduti nei quarant’anni dipendono solo per un punto dagli andamenti demografici e per 7,4 punti dallo slowdown della crescita pro capite, dipesa a sua volta in gran parte dal crollo della produttività, calata di 6-7 punti.

Su quest’ultimo fenomeno, gli andamenti demografici, calcola la WB, hanno pesato solo 0,7 punti. Ciò principalmente in ragione di alcuni meccanismi di compensazione: una quantità sempre minore di persone in età lavorativa ha saturato sempre più il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, al contrario di quanto accadeva nei ’60. E ciò spiega perché il Giappone oggi abbia uno dei tassi di disoccupazione più bassi fra i paesi avanzati. A pensarci bene, è una magra soddisfazione.

Rimane il fatto che il grande sviluppo dei ’60, comunque anche questo a molti paesi, fu dovuto in gran parte all’urbanizzazione e all’industrializzazione, che spostò enormi masse di persone dall’agricoltura, scarsamente produttiva, all’industria. Questo cambiamento strutturale, che durò per tutti i ’70, condusse il paese verso una sostanziale trasformazione sociale ed economica, che culminò nell’esplosione della bolla di fine anni ’80. Quest’ultima, “insieme all’accorciamento della settimana lavorativa deciso fra gli anni ’80 e ’90”, può aver ridotto la crescita del pil pro capite. E tuttavia, nota la WB, “si potrebbe anche argomentare che la bolla finanziaria e i cambiamenti nei mercati del lavoro sia stati più la conseguenza che la causa del rallentamento economico”.

Insomma, non è per nulla agevole trarre un insegnamento dal caso giapponese, almeno se si usano gli strumenti analitici per individuare le influenze dirette della demografia sulla crescita economica. A meno di non accontentarsi dei dati che risultano dalla scomposizione del Pil. L’unica evidenza è che il Giappone soffre davvero di una stagnazione secolare che investe la società e ciò che produce. E come al solito i tecnici dell’economia riescono solo a imprigionarci in ragionamenti circolari che dicono tutto il suo contrario.

Ancora più difficile è rispondere alla domanda se i cambiamenti demografici abbiamo avuto effetti indiretti sulle performance economiche. “Il Giappone ha una lunga tradizione di scarsa flessibilità nel mercato del lavoro e leggi sull’immigrazione restrittive, mentre la mobilità nel mercato del lavoro è critica per sostenere l’innovazione, specie in una società che invecchia”. Per di più, sottolinea ancora, “l’aumento della spesa pubblica per le pensioni e il grande livello di debito pubblico sono diventati un fardello per la crescita”. Una situazione che ricorda molto da vicino quella italiana, che peraltro ricalca molto da vicino l’evoluzione demografica giapponese. Con la differenza che il Giappone è un creditore netto sull’estero. L’Italia no.

(7/fine)

L’enigma demografico nel cuore dell’Europa

Una semplice osservazione sembra offrire argomenti a sostegno della tesi che la fertilità di un paese dipenda sostanzialmente dal tipo di politiche familiari che vengono adottate, rafforzando quella visione sostanzialmente economicistica che correla gli sviluppi demografici a quelli materiali. Mi riferisco alla singolarità per la quale due paesi confinanti che poi sono il cuore dell’Europa, ossia Francia e Germania, esibiscano tassi di fertilità così differenti, con la prima assai più prolifica della seconda, e di conseguenza andamenti demografici divergenti.

Ciò spiega perché anche la Banca Mondiale, in un suo recente studio, se ne domandi la ragione. “Nonostante un reddito pro capite e una storia recente simile – riporta la ricerca – la Germania ha un tasso di fertilità significativamente più basso della Francia, pari a 1,36 versus 2,03, che è vicino al tasso di sostituzione”. Il tasso di sostituzione vorrebbe dire che ogni coppia dovrebbe fare almeno due figli per “sostituire” con due vite nuove quelle che andranno a spegnersi.

Giova una premessa per intendersi, visto che si parla di variabili statistiche che, in quanto tali, sono condizionati dalle definizioni che le esprimono e quindi nulla hanno a che vedere col senso comune. La Banca mondiale non offre una definizione del tasso di fertilità, quindi, in mancanza d’altro utilizzo la nomenclatura Istat, laddove si parla di tasso di fecondità che si ottiene “rapportando, per ogni età feconda (15-50 anni), il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della popolazione femminile”. In pratica su suddivide il totale dei nati per il totale delle donne fertili. Ciò significa che il tasso di fertilità dipende anche dal totale della popolazione femminile. Un numero maggiore di donne in età riproduttiva abbassa il tasso di fertilità medio, e viceversa. Quindi sarebbe buona norma misurare innanzitutto questo indicatore anziché affidarsi semplicemente al quoziente delle nascite.

La World Bank non lo fa, quindi dobbiamo accontentarci del risultato del rapporto, che è quello che abbiamo visto e sulla base del quale i tecnici della WB svolgono la loro analisi che, come si può osservare dalla tabella, punta l’attenzione sulla diversa composizione del mercato del lavoro. Si potrebbe discutere a lungo su quanto sia realistica l’idea che una donna decida della propria maternità solo in ragione del mercato del lavoro, ma poiché questo pensiero è ampiamente condiviso, vale la pena seguirne gli esiti per vedere dove ci conduce.

“Una spiegazione di tale disparità – scrive la WB – può trovarsi nella maggiore precarietà delle donne tedesche, in particolare le madri, nel mercato del lavoro. Le donne tedesche si trovano di fronte a maggiori difficoltà nel riconciliare il lavoro e la famiglia. Una volta che hanno un figlio, le donne tedesche hanno maggiori probabilità di essere espulse dal mercato del lavoro o di lavorare part time. In Francia, al contrario, il gap fra il tasso di impiego fra donne senza figli e donne con uno o due figli è abbastanza più basso”.

Questo risultato, sottolineano, dipende dal fatto che tradizionalmente in Germania il fisco e la spesa pubblica hanno fornito solo un supporto limitato alle madri lavoratrici. “La spesa tedesca per il sostegno alle famiglie è relativamente alta – osservano, includendo generosi sussidi e riduzioni fiscali per le coppie sposate”.

Tuttavia “la coppie con due stipendi e bambini piccoli tendono a ricevere solo un supporto limitato. I costi di assistenza all’infanzia possono essere dedotti ai fini fiscali, ma solo in piccola quota. In generale, le strutture di assistenza per i bambini di età compresa tra 0-3 sono limitate”. Difficoltà analoghe si sono incontrate anche le strutture per bambini di età maggiore, con la conseguenza che molte donne si sono dovute tenere il pomeriggio libero per badare alla prole.

Ciò spiega perché il paese abbia iniziato a lavorare su alcune riforme per favorire il ritorno al lavoro delle donne che hanno figli e contrastare la bassa propensione alla natalità che al momento manifestano. Basti considerare che il 31% delle donne con un livello di istruzione terziario, quindi almeno con una laurea, residenti nell’ex Germania Ovest, non ha figli e in media ha 0,7 figli in meno delle donne che non hanno completato l’istruzione secondaria. Per tale ragione nel 2007 è stata riformata la legislazione dei congedi parentali, sul modello scandinavo, in maniera tale da garantire alla donna in congedo una retribuzione collegata al suo precedente livello di reddito. Un’altra riforma, stavolta del 2013, ha istituito il diritto per ogni figlio fra uno e tre anni di avere un posto nel day care.

Sul versante del mercato, d’altro canto, le donne tedesche sono quelle col più alto tasso di impiego e insieme col più alto tasso di lavoratrici part time o impiegate con i cosiddetti mini jobs, “solitamente associati con limitate possibilità di carriera e social security insufficiente”. Da tutto ciò la WB deduce che “le difficoltà nel combinare la carriera professionale con la vita familiare non solo riduce il tasso di fertilità ma anche contribuisce all’aumento della diseguaglianza in Germania”.

Dall’altra parte del Reno il film risulta molto diverso. “In Francia le donne hanno generalmente maggior successo nel combinare il lavoro con la famiglia” anche in virtù di una maggiore promozione politica delle pari opportunità. L’uguaglianza di genere, ad esempio, viene promossa anche grazie a un “ben sviluppato sistema di child care pubblico e scuole a tempo pieno”. E poi ci sono regimi fiscali più favorevoli e il mercato del lavoro consente alla donne con figli di lavorare più ore rispetto alle vicine tedesche.

Sopra a tutto ciò ci sono anche ragioni culturali. Prendendo spunto da un referendum svolto in Svizzera nel 2004 proprio su maternità e congedi parentali, i dati mostrano che la proposta di un sistema universale di sussidi alla maternità ha ricevuto 9,2 punti percentuali in più nei paesi di lingua romanza rispetto a quelli di lingua germanica. Dal che la WB deduce che “le attitudini culturali possono differire sostanzialmente, anche fra paesi e comunità molto vicine”. Insomma, la malia economicistica non spiega tutto. Sta a vedere che sotto la materia c’è persino uno spirito. Ma questa storia non la si trova nei paper della WB. Quindi toccherà approfondire ancora un po’.

(4/segue)

L’unica stagnazione secolare è quella demografica

Nel gran chiasso che si fa, ove ogni parola somiglia alle altre, rimane sottotraccia l’esito davvero notevole e più autentico della modernità, che ognuno di noi venera trattandosi sostanzialmente di una reliquia, e che sta terremotando le nostre società: il regresso della fertilità in molti paesi ricchi. Esito neanche sorprendente, a ben vedere, se già quasi cent’anni fa ne discorreva Oswald Spengler nel suo Tramonto dell’Occidente, e poi di nuovo, nel più tardo (1933) Anni della decisione, ove il declino delle nascite veniva interpretato come il segnale dell’incipiente indebolimento della nostra costituzione sociale, prodromo per il suo definitivo superamento, in ciò replicandosi un’evoluzione già osservata nell’antica società romana, che più si urbanizzava e più diventava infertile. Ma pure questo era un semplice ripetersi. Già intorno al 150 a.C. lo storico Polibio scriveva: “Nella nostra epoca tutta la Grecia è stata caratterizzata da una riduzione nel tasso di natalità e da una generale diminuzione della popolazione, a causa della quale le città sono diventate deserte e le campagne hanno smesso di dare raccolti”.

Oggi, che tutto è economia, fa specie osservare che i nostri moderni vate cerchino le ragioni di questi isterilirsi nel calo del reddito o delle opportunità, quando basterebbe leggere qualche vecchio libro per notare che il calo demografico è l’unico fenomeno visibile, insieme forse al declino dei tassi di interesse, che abbia dignità di essere definito secolare. Tanto che non è così specioso domandarsi se non sia questa, in fin dei conti, una delle ragioni della nostra inedia economica, che i teorici della stagnazione secolare propriamente detta giudicano difficilmente eludibile.

Sicché diventa interessante leggere un rapporto pubblicato di recente dalla World Bank, Golden Aging: Prospects for Healthy, Active and Prosperous Aging in Europe and Central Asia, che pur avendo vocazione regionale, contiene diverse indicazioni e analisi che restituiscono un po’ di chiarezza a un tema parecchio dibattuto fra gli organismi internazionali, e altrettanto poco nelle nostre conversazioni quotidiane. L’argomento della vulgata è che non si fanno figli perché non ce li si può permettere, quindi sostanzialmente per ragioni economiche. Il che, se ci pensate, è perfettamente coerente col meccanicismo mentale del nostro tempo. Prova ne sia il fatto che questo pensiero, sostanzialmente materialista, incarni la filosofia del saggio della Banca mondiale, che pure se non è espressa è evidente nella costruzione della ricerca. L’opinione popolare e quella istituzionale concordano sul fatto che la scelta di fare figli sia essenzialmente un fatto di possibilità materiali. Il che, pur nella sua verosimiglianza, contraddice buona parte della nostra storia, e persino alcune risultanze dello studio, dove si evince, ad esempio, che la fertilità è inversamente proporzionale al censo in molte delle realtà osservate.

Rimane il fatto, questo poco soggetto a dibattiti, che l’Europa e buona parte dell’Asia, Giappone in testa, hanno un grosso problema demografico destinato ad aggravare le difficoltà fiscali, per il tramite della spesa sanitaria e pensionistica. E non solo. L’invecchiamento della popolazione provoca conseguenze sul meccanismo della produzione e quindi del consumo e incrementa la tensione sociale per il canale dell’aumento delle diseguaglianze.

Vale la pena perciò leggere e approfondire lo studio della WB, se non altro per farsi un’idea chiara di quale sia lo stato dell’arte e da lì trarne alcune indicazioni di policy. Di scelte future che andranno fatte.

Come premessa giova sottolineare che le regioni considerate, ossia Europa e Asia centrale (ECA) ospitano popolazioni fra le più vecchie del mondo, con un pattern di invecchiamento differente da quello esibito dall’Europa occidentale e dall’Oriente estremo. In particolare, nell’ECA, l’invecchiamento della popolazione non è correlato con l’aumento dell’età media, come avviene in altre zone del mondo, ma proprio con il calo della fertilità. L’età media dell’ECA, infatti, è di 73 anni, tre meno dell’Asia orientale e addirittura dieci meno dell’Europa Occidentale. E questo vuol dire una cosa molto semplice: se i paesi dell’ECA hanno difficoltà, le economie più avanzate stanno molto peggio.

(1/segue)

Ecco quanto pesa il rischio BRICS sulla crescita globale

Per la prima volta dagli anni ’80, quando esplose la crisi delle economie in via di sviluppo, molte fra le più grandi economie emergenti hanno visto rallentare la propria crescita per tre anni consecutivi. Questa evidenza è solo una fra le tante, contenute nel Global economic prospects pubblicato di recente dalla Banca Mondiale e dice tutto della preoccupazione che gli osservatori internazionali nutrono nei confronti degli andamenti dell’economia, le cui prospettive rimangono deboli e orientate al ribasso.

Un altro dato dice molto anche relativamente alla capacità che abbiamo di rendercene conto. La crescita globale stimata, nel 2015, è stata del 2,4%, lo 0,4% in meno di quanto si fosse previsto a giugno del 2015. Segno che le decelerazione è stata imprevista e del tutto imprevedibile.

Se dal dato globale estraiamo quello relativo agli Emergenti, la stima della crescita per il 2015 si attesta a un +4,3%, ben al di sotto del 4.9% del 2014 e lo 0,4% in meno rispetto alle previsioni di giugno. Ciò vuol dire che gran parte del rallentamento globale nasce in questi paesi e si trasferisce per “simpatia” al resto del mondo.

E d’altronde sarebbe strano il contrario, vista la quantità e la qualità delle interconnessioni esistenti fra le economie internazionali. Ciò dovrebbe spiegare perché a ogni tremito in Cina, ma anche in Russia, Brasile o Sudafrica corrisponde una tremarella globale. La perfetta nemesi del colonialismo 2.0.

Se guardiamo alla tabella che riepiloga l’andamento globale della crescita nei diversi paesi, notiamo alcune cose. La prima è che fra i paesi ad alto reddito, ossia Stati Uniti, euro Area, Giappone, Regno Unito e Russia (dal luglio 2015 inserita in questa categoria di paesi), il rallentamento più marcato nelle previsioni di gennaio 2016 rispetto a quelle di giugno 2015 si osserva in Russia, seguita dal Giappone e poi dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. L’Eurozona è quella che al momento sembra la più stabile.

Se guardiamo agli emergenti, osserviamo che il disallineamento è assai più pronunciato e che fra i paesi asiatici il più evidente è quello della Cina, le cui prospettive peggiorano di anno in anno già dal 2015 rispetto a quanto previsto.

Ciò rende un interessante esercizio di osservazione porsi la domanda su come reagisca il mondo a un rallentamento peggiore del previsto di queste economie. O, per dirla con le parole della WB chi prenda una raffreddore ogni volta che i Grandi Emergenti starnutiscono. Come dato di contorno è utile ricordare che più del 40% dei poveri del mondo vive nei paesi emergenti, che poi sono quelli dove la crescita ha rallentato di più.

Per svolgere la sua simulazione la WB ha preso come riferimento i cinque BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ossia le ex grandi speranze dell’Occidente che rappresentano una quota assai importante dell’economia globale, oltre che essere i leader delle economie emergenti. Dopodiché ha svolto alcune simulazione empiriche in virtù delle quali è arrivata alla considerazione che “un declino dell’1% nella crescita dei BRICS potrebbe ridurre la crescita nelle altre economie emergenti di circa lo 0,8% e la crescita globale di circa lo 0,4%”.

Tutto ciò mostra con chiarezza che ci sia “un sostanziale rischio di contagio” che dai BRICS si diffonde agli altri emergenti “con potenziali effetti avversi anche per le economie avanzate”, che si aggrava se sommato a quello di una crescita più lenta delle economie avanzate o di un aumento delle tensioni geopolitiche. Senza considerare che bisogna considerare come altamente incerte le proiezioni che provano a quotare le conseguenze dell’inversione del ciclo della politica monetaria americana.

Il mondo non è mai stato un posto sicuro. Oggi ancora di meno.

La bolla del debito privato atterra sulla Cina

La crisi greca oscura il cielo di questa primavera afosa come una grande nube nera carica di cattivi presagi. Così, mentre tutti corrono a cercare riparo, finisce che l’occhio esperto del meteorologo si perde i cumulonembi che si addensano sul cielo d’Oriente. Un po’ perché sono lontani da noi. Un po’ perché nell’ultimo decennio ci siamo abituati a guardare all’Est come certi personaggi delle fiabe, che nel Levante vedevano il ricetto vigoroso dei tormenti del Ponente, dissimulato da imponenti e inesauribili ricchezze.

Economie in potente crescita, e quindi invincibili, all’occhio sprovveduto del lettore distratto di statistiche sul prodotto.

Distratto perché se avesse avuto agio di farci caso, il nostro sprovveduto avrebbe notato che il male dell’Occidente, sotto una forma diversa eppure uguale, si sta addensando anche sopra il cielo grigio che sovrasta Pechino, la capitale millenaria del capitalismo contemporaneo, laddove l’utopia della crescita s’ibrida nel più vieto dei dispotismi, svelando perciò costei la sua più autentica costituzione spirituale.

A tale distrazione non sfugge un’altra caratteristica, che della vigorosa crescita cinese è il doloroso contrappunto: quella del debito. L’ultimo Global Economic prospects della Banca Mondiale dedica ampio spazio alla Cina, e un grafico in particolare rivela una situazione che sarebbe poco saggio non raccontarvi.

Il dato, nudo e crudo, ci dice che il debito del settore privato cinese, diviso fra famiglie e imprese, sfiora ormai il 200% del Pil, cresciuto quasi del doppio nello spazio di un pugno di anni.

Nel 2007, prima quindi della Grande Recessione, famiglie e imprese non cumulavano neanche il 120% del Pil di debiti. Oggi le famiglie sono quasi al 40%, mentre le imprese, che stavano sotto il 100%, ormai svettano verso il 160%.

Come abbiano potuto i cinesi raddoppiare i propri debiti privati in un settennio sarebbe impossibile capirlo, se non ci chiedessimo da dove sono arrivati tutti questi soldi.

La Banca Mondiale nota che “il debito privato è cresciuto rapidamente in alcune economie emergenti negli ultimi cinque anni”, spinto dal denaro a basso costo e dalla liquidità abbondante. Ma ci ricorda pure che in passato “simili accumuli di debito sono stati seguiti da gravi slowdown”.

La Cina non è sfuggita a questa bonanza. E se diamo un’occhiata anche veloce all’ultima Quaterly Review della Bis, che pubblica anche le statistiche bancarie, scopriamo anche perché.

“Gli impieghi transfrontalieri verso la Cina – nota la Bis – sono scesi di circa $51 miliardi nell’ultimo trimestre 2014, portando il tasso di crescita sull’anno precedente al 21%. A fine dicembre 2014 le attività transfrontaliere in

essere verso i residenti cinesi ammontavano a $1 000 miliardi, facendo della Cina l’ottavo maggior paese prenditore a livello mondiale”.

Quindi la Cina è diventata uno dei Grandi Prenditori delle banche d’Occidente, europee e nordamericane, evidentemente rassicurate dai suoi prodigi. Crediti a vista, però, o quasi, visto che gran parte del debito cinese ormai è a breve termine, essendo aumentata tale quota dal 59% di fine 2008 al 78%.

Ma non solo. La Cina attrae anche corposi investimenti di portafoglio, in gran parte dagli Usa, pure se l’esposizione cinese verso la valuta americana è scesa del 15%: dal 54% di fine 2008 al 39% di fine 2014.

Questa montagna di denaro è andata ad alimentare ciò che alimenta di solito: boom borsistici, che ormai preoccupano gli osservatori più attenti, e, soprattutto, boom immobiliari i quali, con i prezzi del mattone che continuano a calare, rischiano di trasformarsi in sboom finanziari. Tanto che la Banca centrale ha dovuto inventare una sua via cinese all’allentamento monetario per provare a tenere liquido il mercato.

Tutto ciò mentre la curva degli investimenti, che sono stati il driver principali del boom delle costruzioni, rimane piatta intorno al 50% del Pil, con i consumi anch’essi piatti, poco sotto e paralleli, a significare delle difficoltà cinesi a trasformare la ricchezza che arriva dall’Occidente in una maggiore domanda per l’estero, sfogandosi infine in pura e semplice inflazione degli asset.

Tutto ciò basta a spiegare perché il generoso Occidente guardi spaventato all’ipotesi di un rallentamento del prospero Oriente. Il timore di un atterraggio brusco dell’economia cinese, il cosiddetto hard landing, “per quanto improbabile”, nota la Banca Mondiale, potrebbe fare esplodere tutte le vulnerabilità della finanza cinese.

In linea di principio, sottolinea ancora, “le autorità hanno sufficienti buffer per ricapitalizzare le banche e le corporation” che dovessero finire nei pasticci, visto che il debito/pil del governo è inferiore al 60%, pure includendo la montagna di debito celata nei bilanci dei veicoli sponsorizzati dai governi locali. Senza contare che i controlli sul conto capitale cinese impedirebbero comunque le fughe dei capitali nazionali.

Ma il problema della Cina non è certo il rischio che possa fallire. Questa montagna di debiti, che fra privato e pubblico cumula oltre il 250% del Pil, rischia semmai di trasformare la Cina nella versione aggiornata della stagnazione giapponese iniziata più di vent’anni fa.

L’esito giapponese del miracolo cinese.

In tal caso gli occidentali potrebbero far accelerare la fuga dei capitali a breve termine “nonostante i controlli sui capitali”, come nota la Banca Mondiale. E senza i capitali a breve forniti da Occidente, cosa ne sarà dei boom cinesi?

Speriamo di non scoprirlo mai.

L’economia ai tempi dello Zero Lower Bound: il congelamento dei debiti

“Un tasso di sconto a zero, o meno, non ha senso economico”, scrive la Banca Mondiale nel suo ultimo Global Economic prospects, mentre discorre dei tanti benefici, e degli altrettanti malefici, cui l’economia deve far fronte nell’epoca dello Zero Lower Bound.

Tempo estraneo alla storia, come la stessa Banca Mondiale sottolinea, rammentando che neanche nei terribili anni ’30 i tassi a breve scesero in territorio negativo, e solo di tanto in tanto, nelle vicende successive è capitato che sulle scadenze brevi i tassi siano diventati negativi.

Stavolta invece la storia ha bussato alla nostra porta. Una grande quantità di paesi, e segnatamente in Europa, pagano tassi negativi sui loro bond pubblici nelle scadenze medio-brevi e questa tendenza, ammesso che mai finirà, potrebbe impattare notevolmente sui nostri costumi economici. Anzi, sulla costituente stessa della nostra economia.

Quest’ultima si basa su un principio assai semplice: la relazione fra il tempo e il tasso di interesse. Per questo la Banca Mondiale scrive che un tasso di sconto zero non ha senso economico.

Qualcuno potrebbe pensare che sto facendo filosofia. Ma non c’è nulla di più concreto della matematica finanziaria a dimostrare che non è così.

Tutte le relazioni economiche che prevedono il dare e il prendere a prestito, dalle quali poi dipendono molte variabili macroeconomiche, si basano sulla matematica finanziaria. E in tutte le formule della matematica finanziaria, che calcolano montanti, sconto, valori attuali, il tasso di interesse è ciò che collega il capitale al tempo, determinando l’ammontare del primo al variare del secondo.

Ciò vuol dire che se il tasso di interesse si annulla, si annulla anche il tempo. Rimane solo il capitale, eterno, costante e congelato in un non luogo economico. Un’entità priva di senso.

Un esempio aiuterà a chiarire.

Mettiamo di avere un debito da diecimila euro che scade fra un anno. Il debitore decide di liberarsi di questo debito, quindi corre in banca e chiede al suo intermediario di calcolare il valore attuale del suo debito, ossia il valore che oggi ha il suo debito, non quello che avrà fra un anno, ossia diecimila euro.

Per calcolare il nostro valore attuale, il nostro banchiere deve usare la formula del valore attuale commerciale, che dice che il valore attuale di un capitale è uguale al capitale finale moltiplicato la differenza fra 100 e il prodotto del tasso per il tempo, il tutto diviso 100. Per gli amanti delle formule, potremmo scriverla così:

VA = [C (100 – rt)]/ 100.

Nel nostro esempio t è uguale a uno, mentre r, nell’età dello Zero Lower Bound, è praticamente zero. Azzerandosi il prodotto fra tempo e tasso, l’operazione produce che il valore attuale del capitale futuro è uguale al capitale futuro. Quindi se volessi estinguere il mio debito oggi pagherei la stessa somma che pagherei fra un anno.

Voi che fareste?

Capite bene che tale circostanza ha conseguenze sul modo con il quale ognuno di noi concepisce le relazioni economiche. Se non ho nessun vantaggio a pagare anticipatamente i miei debiti, perché mai dovrei farlo?

Se dal nostro microlivello economico andiamo a vedere il comportamento di alcuni intermediari, il discorso ha ulteriori implicazioni.

La Banca mondiale parla di “anomalie nella valutazione dei rendimenti e dei flussi dei pagamenti”, utilizzando una formulazione invero astrusa per sottolineare un problema terribilmente concreto.

“Quando il tasso di interesse si avvicina a zero – sottolinea – il calcolo del valore attuale di un flusso di pagamenti diventa sempre più sensibile al tasso di sconto. Infatti il valore attuale di un qualunque flusso di pagamenti può diventare arbitrariamente grande scegliendo un tasso di sconto basso abbastanza”. Al limite zero che abbiamo visto il valore attuale coincide col capitale futuro.

Ciò può generare “contenziosi di negoziazione sul fair value di un regolamento legale. E poiché un tasso zero o inferiore non ha senso economico, un prolungato periodo di tassi di interessi negativi potrebbe creare grandi ambiguità nella valutazione degli asset o dei debiti”.

Problema concretissimo, quindi.

Pensate agli assicuratori. Cosa sarebbe dei loro requisiti patrimoniali se calcolassero il valore attuale dei loro debiti utilizzando un tasso zero?

Semplicemente scoprirebbero oggi di avere un sacco di debiti in più, e ciò potrebbe rendere necessario, ai fini regolamentari, di aumentare i propri requisiti di solvibilità.

Ciò spiega bene perché i regolatori abbiano già sollevato diversi allarmi sul settore assicurativo europeo.

Ma l’evoluzione più sorprendente dell’epoca dello zero lower bound forse dobbiamo ancora scoprirla.

(3/segue)

Leggi la prima puntata Leggi la seconda puntata Quarta puntata Quinta puntata

Debito francese: piace alla gente che piace

Il debito francese è molto popolare nel mondo. I nostri cugini d’Oltralpe, infatti, hanno il poco invidiabile primato del rapporto debito estero/Pil più alto del mondo. Ben più alto del nostro. E tutto questo senza che lo spread faccia una piega. Quasi un mistero macroeonomico. In passato altri paesi,anche importanti, hanno subito devastante crisi valutarie per esposizioni estere assai meno significative.

I dati parlano chiaro. A fine 2011, secondo i dati della Banca mondiale, lo stock di debito accumulato dai francesi superava i 5.000 miliardi di dollari: il 180% del Pil. E la situazione non è migliorata nel 2012. Nelle ultime rilevazioni della World Bank, il debito estero francese ha chiuso a 5.014 miliardi di dollari il 2012 dopo un picco di 5.130 nel primo quarto e un calo a 4.853 nel secondo. A guidare la salita dell’esposizione estera è stato il settore pubblico, passato dai circa 1.373 miliardi di fine 2011 ai 1.496 miliardi di fine 2012, mentre l’esposizione delle banche francesi è più o meno stabile a circa 2.178 miliardi.

Giusto per la cronaca, al secondo posto della classifica dei paesi più indebitati con l’estero c’è la Germania, che a fine 2011 aveva uno stock di debito estero pari a circa 5.338 miliardi di dollari (il 160% del Pil), poi c’è l’Italia (2.350 miliardi di dollari, 120% del Pil) e poi gli Stati Uniti (15.508 miliardi, più o meno il 110% del Pil).

Ma torniamo ai nostri amici francesi. L’aumento registrato nel corso del tempo del debito estero, in larga parte spinto dalle amministrazioni pubbliche, ha avuto un impatto sul rapporto debito pubblico/Pil che a fine 2011 aveva già superato il 96% e nel 2012 ha toccato un nuovo record a causa della crescita zero, da un parte, e dell’aumento di stock (2.613 miliardi nel terzo quarto 2012), dall’altra.

Eppure la Francia non soffre di mal di spread.

Se guardiamo gli aggregati negli ultimi anni, vediamo che il debito estero è cresciuto dai 3.817 miliardi del 2006 ai 5.014 del 2012, ossia più o meno il 30% in sette anni. Questo mentre il debito pubblico ha aumentato l’incidenza sul Pil dal 75,5% del 2008 al 96,2% di fine 2011, il 25% in quattro anni. In pratica la crisi finanziaria ha riguardato sia il bilancio dello stato che la bilancia dei pagamenti.

Eppure lo spread francese è assente dalla scena pubblica (poche decine di punti dal bund sono una non notizia).

Allora uno guarda altre variabili. Tipo il rapporto deficit/Pil. Mentre il bilancio italiano, foraggiato dai notevoli incrementi fiscali, si avvia faticosamente verso un pareggio di bilancio nel 2013, quello francese era previsto arrivasse al fatidico 3% del Pil per quest’anno (5,7% nel 2011), ma il governo ha già sussurrato che forse non ce la farà.

Ma lo spread non si è mosso.

Lasciamo da parte la contabilità pubblica e parliamo di produttività, allora. I dati della Banca Mondiale dicono che la Francia ha un indice di produttività pari a 85,3. Il nostro è 85,2. Non può essere che un decimale di produttività in più valga 200 punti di spread. Anche perché la Francia ha un costo del lavoro parecchio elevato (116,4 indice World Bank). In più i francesi si portano appresso un’armata di dipendenti pubblici e hanno un livello di spesa pubblica pari più o meno al 50% del Pil (noi siamo al 45%). Tutta roba che farebbe inorridire i commentatori italiani (che però in media non si occupano della Francia): quelli che lo spread è colpa della spesa pubblica e della produttività bassa e del costo del lavoro, ecceter eccetera.

La logica economica, di fronte a queste evidenze, non può che cedere il passo (d’altronde si chiama economia politica non a caso). C’è solo una spiegazione per motivare l’apparente robustezza della fragilissima Francia. Il debito francese, a differenza del nostro, piace.

Specie alla gente che piace.

Cina: la tigre e il micione

Si fa un gran parlare di Cina, però se ne sa sempre troppo poco. Ci si immagina orde di formiche operaie che producono a rotta di collo e a basso prezzo merci che inondano i nostri mercati, cieli pieni di smog, come la Londra dell’800, grattacieli che si ergono sfidando la supremazia americana. Si prefigura per la Cina un futuro radioso, di supremazia. Il ruggito della Tigre dell’Est spaventa l’Occidente, che infatti blandisce il suo grande creditore esibendosi in continui porta a porta da piazzista: vendiamo titoli di stato, aziende, pezzi di territorio.

Ma poi che sappiamo davvero della Cina? Il documento più aggiornato disponibile lo ha redatto pochi giorni fa la Banca Mondiale (Gobal Economic prospect 2013) e vale la pena leggerlo perché si scoprono tante cose.

I dati macroeonomici, per esempio, con tanto di proiezioni fino al 2015, che minano seriamente alcuni luoghi comuni. A cominciare da quello della crescita infinita. Il Pil cinese, calcolato a prezzi di mercato del 2005, è in calo costante dal 2010, quando ha toccato il suo picco di crescita del +10,41%. Poi è sceso al 9,32% nel 2011 e al 7.94% stimato nel 2012. Nel 2013 è previsto al 8,37%, 8,04 nel 2014 e al 7,87 nel 2015. Se poi si applica il deflatore del Pil, si scopre che una parte sostanziosa dei 10 trilioni di dollari circa di Pil a valore nominale previsti per la Cina nel 2015 (nel 2012 il Pil nominale è di quasi 8.300 miliardi) se li mangia l’inflazione. La tigre corre, e i prezzi con lei. A cominciare da quelli del settore immobiliare, che preoccupano notevolmente il governo.

Il secondo luogo comune riguarda la potenza dell’export cinese. Nel 2010 il rapporto fra l’attivo del saldo del conto corrente della bilancia commerciale e il Pil era pari a 4,01. Già nel 2011 tale rapporto è crollato a 2,76, per scendere ancora a 2,34 nel 2012. Nel 2013 è previsto ancora in calo a 2,28, così come nel 2014 (1,95) per avere un lieve ripresa nel 2015 (2,01). Il digiuno dell’Occidente, se continuerà, rischia di affamare la tigre.

Il terzo luogo comune (alimentato anche dalle autorità cinesi) è che i consumi interni e gli investimenti cinesi compenseranno il calo dell’export. Le previsioni della Banca Mondiale dicono tutt’altro. Il contributo dei consumi privati alla crescita del Pil è previsto in calo dai 3,3 punti del 2011 ai 3,1 punti del 2015. Altresì la spesa pubblica, che è prevista in calo dagli 1,3 punti a 1,2. Ancora peggio va agli investimenti fissi. Dal picco di 8,9 punti registrato nel 2009, questa voce macroeconomica è in calo costante anno dopo anni, fino ad arrivare a 2,3 nel 2015. La tigre, a casa sua, finora sonnecchia.

L’ultimo luogo comune è che i cinesi esportino, ma non importino nulla. La quota dell’import sul Pil passa dai 22,3 punti del 2009 ai 31,4 previsti nel 2015, mentre l’export passa dai 26,7 punti del 2009 ai 34,1. Quindi l’export continuerà ad avere un ruolo importantissimo per l’economia cinese, ma l’import avrà un ruolo sempre maggiore, con conseguenze relative sulla bilancia commerciale. La tigre scopre gli ozi occidentali, s’ingrassa e diventa pigra.

Peraltro, la tigre invecchia maluccio. Le prospettive demografiche per il colosso asiatico non sono le migliori. Secondo il World Population Prospects and the Global Economic Outlook, report pubblicato nel 2011 dall’American Enterprise Institute, la Cina dovrà affrontare “tempeste demografiche” che rischiano di far scricchiolare le previsioni di una crescita di 7 punti l’anno di Pil fino al 2030.

Secondo gli studiosi, la forza lavoro del paese, già entro il 2015, raggiungerà il suo picco, poi comincerà a calare. Gli over 65 raddoppieranno da qui al 2030 (da 120 milioni a 240), senza che la Cina abbia un welfare paragonabile al vicino Giappone. Poi c’è la circostanza che la politica del figlio unico, con preferenza per un maschio, ha reso le donne scarse. Nel 2030 si stima che i trentenni impossibilitati a sposarsi per mancanza di controparte saranno il 25%. In più molti saranno figli unici di figli unici, quindi senza alcuna forma di protezione familiare. La tigre invecchia male e da sola.

Se guardiamo questi numeri, la tigre dell’est somiglia a un micio cresciuto troppo, che anziché ruggire dovrà imparare a fare le fusa a quelli che oggi spaventa.

Più che una tigre, un micione.